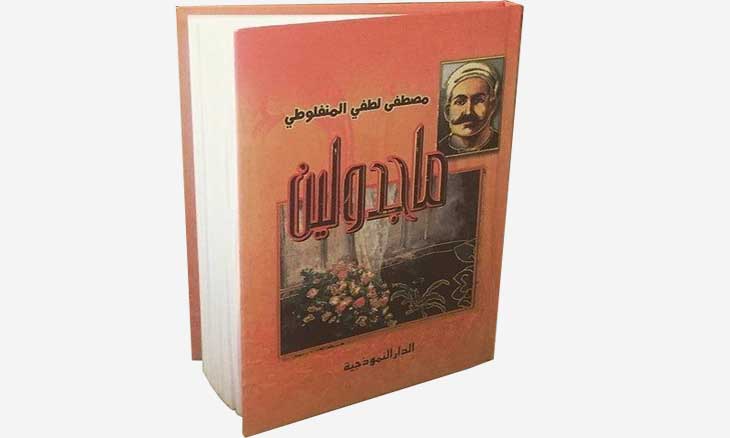

■ في سنوات المراهقة قرأت رواية «مجدولين» أو (تحت ظلال الزيزفون) – التي عرّبها المنفلوطي، وهي في الأصل عمل روائي للكاتب الفرنسي ألفونس كار (1808- 1890) وقتها بدت الرواية على قدر كبير من التأثير، وهنا أعني بالطبع الأثر العاطفي، إذ لم يكن لديّ حينها ما يمكن أن أتمثله في قراءة للرواية من أداوت لقياس القيمة التي تنطوي عليها، أو ما يمكن أن تحتمله من مضمرات، أو أفكار، بمقدار ما انشغلت بمتعة الحكي، ومآلات الحب، التي جمعت بين البطل والبطلة، نتيجة فائض العاطفة التي تتملك القارئ، ومن هنا، فقد بدت لي تلك العواطف )الآن( في مجال من السذاجة غير المبررة، وهذا ربما يكاد ينسحب على كثير من النصوص، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، أعمال جبران خليل جبران، وأشعار نزار قباني، والكثير من الأعمال العربية، والعالمية التي يجمعها قاسم مشترك يتحدد بالعاطفة أو التشويق، أو الطابع المثالي المبالغ فيه، أو أي عامل آخر يتصل بذات القارئ أو النص، بوصفهما الفاعل الأكثر تأثيراً في عملية التلقي، وإعادة الإنتاج الدلالي، غير أن ثمة سؤالاً لطالما طرأ على الذهن، ويتمثل بموانع الاتصال بهذه الأعمال بعد مضي سنوات على قراءتها لأول مرة، في حين أنني مازلت أعيد قراءة بعض الأعمال بالحماس عينه.

لا شك في أن فعل التلقي، كما تشير النظريات، ينطوي على الكثير مما يتصل بالسياق، ولاسيما الزمان والمكان، والمؤلف والقارئ، خاصة مرجعياته المعرفية، وثقافته، وغير ذلك، وهذا يكاد يبدو وجيها، غير أن التلقي الخام، يعني ذلك القدر الذي ربما يحدث ارتباكا في قراءة النص من حيث الحكم على جودته في المقام الأول، لا من حيث عمليات التفسير والتّأويل. إنني هنا لست معنيا بكشف النص بغية تمكين الأنساق المضمرة، أو المعاني الكامنة فيه، ولكن ما يعنيني هذا القدر من الاشتباك مع الوعي الذي يتحول إلى أكثر من وعي، أو وعي جديد عندما يواجه النص عينه، وهنا تنبثق الأسئلة التي تتصل بالقيمة، كما تغير المناخ القرائي تبعاّ للذات، وتبعا للزمن. إن وطاة الزمن تتمظهر بالتحولات الاجتماعية والثقافية والسياسية، بما ذلك التكنولولجيا، وأنماط الحياة، فجميعها تلقي ظلالا داكنة أو شيئا من الفتور لمواجهة النص مرة أخرى، ما يعني أن فعل الحكم المعياري ربما استند إلى لحظة التلقي، ولكن هذه اللحظة ينبغي لها أن لا تحدد النص، أو تصادر قيمته للقارئ عينه، وهذا ما يجعلني بمنأى عن مداولة مقولات مدرسة التلقي، ولاسيما فو لفغانغ إيز، في إشارته إلى القارئ الضمني، أو إمبرتو أيكو عندما تحدث عن القارئ النموذجي، وغير ذلك. إن أي عمل إبداعي يحمل هويته أو بصمته الجمالية، على الرغم من تحولات السياق، فثمة دوما قوة داخلية أو ذاتية تمنحه القدرة على أن يكون دائما ً فتياً…

إن فعل التلقي الإمتاعي المتخفف من أي توجهات أو مقاصد هو ما أعنيه، إذ يغدو لدى المتخصص في مرحلة ما أمرا مستحيلا، فهو يسارع إلى محاكمة النص بناء على توجهات محددة.

فاتناً وحيوياً، ولاسيما بتكوينه الفكري أو صيغته الفنية، وهنا أستعيد على سبيل المثال نموذجا سينمائيا لا يمكن أن يتراجع إحساس المتلقي، أو يتوقف بما في ذلك المتعة، أو التفكير أو التأمل، على الرغم من اختلاف سياقات تلقي العمل زمنياً، وأعني الفيلم الأمريكي «خلاص شوشانك» Shawshank Redemption 1994 المقتبس عن رواية للكاتب الأمريكي ستيفن كينغ. فثمة مع كل مشاهدة قدرة على اكتناه دلالات جديدة، أو ثمة إحساس ما، أو عاطفة، أو وعي جديد يطرأ على المتلقي، فحبكة الفيلم، والقيم التي يحملها، والمفارقة، والأداء المذهل للممثل مورغان فريمان تبقى فاعلة نتيجة عمقها، إذ لا يمكن أن يسلم المتلقي بطوي صفحة هذا الفيلم بوصفه عملاً منجزاً، أو مشبعاً، فثمة رغبة مستمرة في أن تعيد مواجهته بمنظور جديد. هذا التشكيل من الثراء الذي يمكن أن نتلمسه في أعمال سردية لنجيب محفوظ وجبرا إبراهيم جبرا، والطيب صالح…. التي تحتفي بطاقة لا يمكن أن تنضب، أو تتراجع قيمتها مع الزمن.

إن معظم الأعمال الأدبية أو الإبداع (بالمطلق) يخضع لسلطة متعالية لا يمكن أن تفسر، ربما يمكن أن ننعتها بالتكاملية التي تصنع العمل في لحظة من لحظات التجلي، أو ربما حسن الحظ، وهو ما يمكن أن يتوافــــق مع مفاهيم نظـــرية التّلقي في ما يتعلق بالتفاعل، من حيث تجاوز القيمة النصية الجامـــدة نحو فعل حيوي ينشأ بين النص والمتلقي.

هذا التفاعل الحيوي يمكن أن يشتغل في سياق معين، وهنا لا أتحدث في حدود مرجعية المتلقي وثقافته وتوجهاته الأيديولوجية، وإنما أتحدث عن القارئ الخام الذي يمم شطر النص، مدفوعاً برغبة محمومة إلى القراءة أو المشاهدة، متخليّاً عن أي تصورات أو توقعات جاهزة، أو ربما الانطلاق من نماذج متعالية، أو أحكام مسبقة.

إن فعل التلقي الإمتاعي المتخفف من أي توجهات أو مقاصد هو ما أعنيه، إذ يغدو لدى المتخصص في مرحلة ما أمرا مستحيلا، فهو يسارع إلى محاكمة النص بناء على توجهات محددة، ولكن هذا المتخصص – كما القارئ العادي – يتفقان على أن ثمة نصاً ما لم يغادر ماءه، ورونقه، فهو ما زال يحمل الكثير من المتعة التي أعتقد أنها تعني الكثير، وهي غير محصورة باللذة حسب مقولة رولان بارت وحسب، إنما تتجاوز ذلك إلى جملة من القوى الكامنة التي تتصل بالنص، ومن هنا فإنني أقترب من التطرف عندما أقول بأنني لا أعتقد أن ثمة حسماً نهائياً بتعريف عناصر النجاح لأي فعل إبداعي. إنه أمر أقرب إلى أمور متعالية لا يمكن تفسيرها بجمل نقدية، أو لعله أقرب إلى تكوين خام للإبداع لم تفسده مقولات أو حمولات زائدة، إذ ينبغي أن يقابله وعي خام لم تفسده التوقعات، التي ربما تتحقق أثناء تلقي النص، فثمة دوما دهشة أو صدمة تواجهنا عند قراءة أو مشاهدة عمل غير نمطي، إن فعل التنميط في الإنتاج الإبداعي يقوض الدّهشة، وهذا ما يمكن أن يتصل بمفهوم نقدي، ونعني فعل الابداع الذي يجترحه المبدع الأول في عمل ما، ومن ثم تتوالى محاولات نسخ القيمة، كما الفكرة أو الشكل من لدن الكاتب عينه، أو من لدن كتّاب آخرين، فيخرج النص من قوام خام حافل بالقيمة، إلى نص قد أُعيدت صناعته، وإنتاجه؛ ما يقتل دهشة المتلقي إلى غير رجعة، أو أن تطرأ تحولات سياقية ما تبدو مخاتلة في تمكين فعل التلقي، بيد أن النصوص الحقيقية تبقى تلك التي تنطوي على قيمة خام لا يمكن أن تتلاشى.

٭ كاتب أردني فلسطيني

تحياتي

صحيح جداً، فتغير الوعي نتيجة للتراكم المعرفي، يغيّر من مشاعر التلقّي للنصوص التي كانت في يوم ما مدهشة، لتبدو ساذجة.

وتبقى النصوص الأصيلة المدهشة في ابتكارها ما نبحث عنه قراءة وكتابة.