في العربية، وفي سائر اللغات، كثيرا ما يتم الاعتناء بالمعنى، وما يدل عليه اللفظ والعبارة، لذا كان العرب، قديما، يمجدون الكلام المفيد، الذي يفيد طبعا المعنى، بل يعتبرون أن لا خيرَ في كلام هجرته المعاني، بما هي تشد لحمته وتعضد فقره. فأيّا كانت الوظيفية، التي يسعى إليها المعنى اللغوي، فإن نظمه، من الواجب أساسا، أن يميز بين عمدة الكلام وفضلته. بالموازاة مع ذلك، فإن الاقتصاد في البناء اللغوي من شيم المتحدث العربي، الذي يتغيي الفصاحة في الكلام، ومنه يكون ديدنه هو: الإبانة والتوضيح والتفسير والمقارنة، علاوة على هجره الإطناب، الذي يعتبر من عيوب الكلام العربي واللغة العربية.

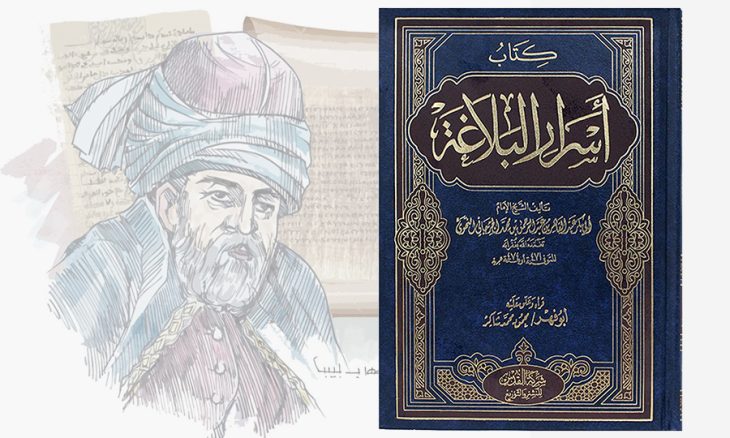

في ظل نظريات المعرفة، التي تعمل على استبانة الدور الحقيقي والهادف للغة، نجد نظرية النظم، عند عبد القاهر الجرجاني في القرن الخامس الهجري، التي أثبتت وجودها في مجال النقد العربي الحديث، وانتصرت بشكل كبير إلى التركيب النحوي، جاعلة الكلام العربي عبارة عن نسق معرفي ذي قوة حجاجية، تربك الخصوم بأدلة وحجج منطقية وعقلية، خصوصا أن النظمَ، عند الجرجاني، ظهر في منعطف خطير، حيث كان المسلمون، وقتئذ، بحاجة ماسة إلى ما يشد عضد عقيدتهم. ومن هذا المسلك كان عبد القاهر الجرجاني يعالج الإعجاز القرآني بالنظم، حيث إن هذا الأخير ما هو إلا أن تضع الكلام في الوضع الذي يقتضيه علم النحو، وتعمل على قوانينه وأصوله.

إن الإعجاز القرآني، حسب الجرجاني، راجع أساسا إلى قوة نظمه وتماسك بنائه، ما يؤشر إلى رسوخ وثبات الكلام الرباني، أمام عوادي الزمن، وتقلبات المنازل. فالإعجاز يتعدى النحو، الذي يسهر على لحمة المعاني، وتعالق الجمل بعضها ببعض، إلى اللفظة ذاتها، وبهذا نجد أن نظرية النظم عند الجرجاني، لم تعد أسيرة وصف المعاني من أجل ذاتها فقط، بل تخطت ذلك لتصف منطلقات الألفاظ في ساحات المعاني الفسيحة. فالمزية لا تكمن في اللفظة المعزولة أو المنشطرة عن السياق العام، وإنما المزية تـُتوخى جودة التركيب، وتصفيف الكلمات، وتوضيب معاني الصور، التي يعُجُّ بها سياق القرآن الكريم. فالإعجاز القرآني، إذن، متعلق بالفصاحة، التي تعمل على توليف المفردات حسب جودة المعنى وضبطه وحصره، ومنها نكون مجبرين على الإنصات إلى نبض السياق ككل، لا إلى المفردة الواحدة، وفيها حدد عبد القاهر الجرجاني الفصاحة على أنها لا تظهر في إفراد الكلمات، وإنما تظهر بالضم على طريقة مخصوصة. بالموازاة مع ذلك، لا يستقيم النظم الذي جاء به الجرجاني، إلا في الترابط الحاصل بين مختلف العلوم المشكلة للبناء اللغوي العربي، والمتمثل أساسا في علم النحو والصرف وفقه اللغة أيضا. فالظاهر أن نظرية النظم صرحت بالتركيب النحوي، كعمدة في بناء المعاني، في حين أن لعلم الصرف أيضا، يدا طولى في توليف الدلالات في اللغة العربية.

إن الإعجاز القرآني، حسب الجرجاني، راجع أساسا إلى قوة نظمه وتماسك بنائه، ما يؤشر إلى رسوخ وثبات الكلام الرباني، أمام عوادي الزمن، وتقلبات المنازل.

فعلم الصرف، كما حدده عبده الراجحي، هو العلم الذي يدرس هيئة الكلمة، في علاقتها بالجملة أو العبارة، فعند الحديث عن النحو، باعتباره العلم الذي يدرس بناء الجملة، فإن عبد القاهر الجرجاني استرسل في نظم معرفة المعاني والدلالات للكلمات في السياق اللغوي. ومن هذا التداخل غير المعلن، بين النحو والصرف، الذي يشكل عمود نظرية النظم عند الجرجاني، أمثلة متعددة. فعند قولنا «إن عليا مشروب لبنه» فإننا لا نستطيع معرفة الوظيفة النحوية لكلمة «لبنُه» إلا إذا عرفنا البنية الصرفية لكلمة «مشروب» فضلا عن أن شيئا مجهولا يعتمل داخل الجملة. ومن هذا المسعى، فأبو الفتح عثمان ابن جني العالم اللغوي الكبير في كتابه «المنصف» اعتبر النحو والصرف وجهين لعملة واحدة. فعلم الصرف يخدم المعاني أكثر ما يخدم الألفاظ، لذلك جاءت نظرية النظم لتتجاوز عاملية الألفاظ، وتعانق معمول المعاني وتوليفاتها المتعددة. فالإعجاز متحقق في النظم والتأليف، علاوة على اختيار الألفاظ المناسبة حسب المقام التداولي، الذي تطمح إليه. ومن هنا كانت معرفة حدود الجملة، في الكلام العربي، أمرا في غاية الأهمية، لذا استعان الجرجاني بعلماء النحو في عصره، بهدف استبانة الحدود الممكنة للجملة واللفظة. وبمجرد ما تم الربط بين المعنى التام والجملة، حيث إن هذه الأخيرة غير مرتبطة بعدد الألفاظ، حتى انقشعت سحابة كثيفة تحجب، عن الجرجاني، الرؤية ذات المنفعة العامة. فـ»مدهامتان « آية من آيات سورة الرحمن، فهي تعتبر جملة في التطبيق عند النحويين، فالسبب والعلة في ذلك أنها أفادت معنى تاما، فمن شدة الخضرة والاخضرار حتى مال لون الجنتين إلى السواد.

سيكون الأمر طبيعيا، أن يجيء النظم، الذي دافع عنه الجرجاني، بفكرة تعالق الألفاظ، والتفافها حول المعاني والدلالات، ففي «دلائل الإعجاز» عرّف عبد القاهر النظم بأنه «تعليق الكلم بعضه ببعض، وجعل بعضه بسبب من بعض» ووفقا لهذا التحديد كشف أدونيس في «الشعرية العربية» عن امتدادات هذه الأطروحة في الشعر العربي، كاشفا عن أسرار النظم، وعلاقته بالشعرية العربية.

يعطي الجرجاني أهمية كبيرة للنظم، باعتباره سرا من أسرار البلاغة العربية، فكما الفصاحة، عند المتكلمين، كما البيان والبديع عند البلاغيين كلاهما مرتبط بالنظم، بما هو العتبة الأساسية، التي تمكن من ولوج نظام عام ومتكامل من الملاءمة بين معنى اللفظة لمعنى التي تليها، ونظمها هو توخي معاني النحو فيها. وعلى هذا الأساس، فالنظم يستعير اللغة المجازية، كي يولد الالتفاف حول المعنى المراد تحقيقه. إن المجاز عند الجرجاني، في أسرار البلاغة، هو ذكر محاسن الكلام، لينقلب ذلك إلى سحر، الهدف منه هو توليد معان كثيرة من لفظة واحدة. وهذا يعتبر في حد ذاته إرهاصات أولية لتطوير اللسان العربي، وتثويره على الجمود. وبناء على ذلك، تـُفتح السواعد لاحتضان الشعر العربي المعاصر، بما هو يُحمّل الألفاظ والكلمات ما لا تستطيع من غدق المعاني والدلالات.

تترتب على هذا التمييز بين عناصر البيان مسألة أساسية، ألا وهي أن الإعجاز في القرآن الكريم رؤية جديدة للإنسان والعالم أيضا، بل أصبحت ثورة حقيقية في نسج أشكال تعبيرية جديدة، خلقت قطيعة مع السائد.

فالمطر، في خالدة بدر شاكر السياب، ليس هو المطر الحقيقي، وإنما يأتي بمعان متعددة، تتلون حسب المقام الشعري الواردة فيه. وبهذا التصور المتجدد جاء كتاب «أسرار البلاغة « ليؤسس قطيعة مع ما كان سائدا بشأن اللسان العربي، وتأسست، بفضله، نقلة منشودة في الاعتناء بالسياق الشامل للكلام واللسان على حد سواء. فالنظم لا يزيغ عن فنون الكلام والبديع، فكلما تفنن المتكلم وتصيد غزير المفردات، تحقق النظم حسب عبد القاهر الجرجاني، وبهذا فالنظم وجه آخر للإمتاع الأدبي، ووجه آخر للتواصل الهادف والبناء، فإعجاز النص القرآني يأتي مقارنة بالنص الشعري، الذي انحدر في الغموض والإبهام مع أبي تمام. إن جميل النظم من جميل النحو، وإن جميل النظم من رونق المجاز أيضا. فالبلاغة العربية تتحدد من داخل العلاقة التي تربط بين معنيين يقومان على سحر الكلام، ويؤثران في السامع، فاللفظة داخل السياق العربي تؤلف بين ما هو مجازي وما هو حقيقي، فالتجاور والتشابه هو ما تحدث عنه الجرجاني في «أسرار البلاغة» عندما ارتبط النظم بالاستعارة، لأن الإعجاز متصل بالصور، التي تشبه مقامات الحال في الخطاب القرآني، فمن بين أوجه الالتباس بين المعنيين، كما أشار إلى ذلك محمد العمري، بقوله «يتم التفريق بين التشبيه والاستعارة بالنظر من زاوية حضور الطرفين، وغياب أحدهما فقط. إلى أن يقول في موضع آخر «هذا هو المفهوم الذي وصل إليه الجرجاني بعد مخاض شديد، لكن من جاءوا بعده أضاعوا المغزى».

تترتب على هذا التمييز بين عناصر البيان مسألة أساسية، ألا وهي أن الإعجاز في القرآن الكريم رؤية جديدة للإنسان والعالم أيضا، بل أصبحت ثورة حقيقية في نسج أشكال تعبيرية جديدة، خلقت قطيعة مع السائد. ففي الآية الكريمة «مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. إن التشبيه في هذه الآية انتزع من متعدد، ففيه تحد كبير للبلاغيين، حيث إن الحمار مخصوص، في الآية الكريمة، بالحمل فقط. وإن كان يجهل ما يحمله، فإن المحمول كان مجهود الفكر الإنساني، وثمار العقول النيرة، التي يُستضاء بها في دنيا الجهل. فالنظم، حسب الجرجاني، هو عندما يتم إلحاق المسند بالمسند إليه، أو عندما يخرج الخبر كحكم على الابتداء، أو حينما يتم أجرأة التعدية الخاصة بالأفعال المقترنة بالزمن، أو ما يتعلق بالتقديم والتأخير والحذف والذكر والفصل والوصل، وذلك كله بهدف بناء نظم منسجم ومتكامل يمتح من النحو، كما يمتح من الصرف، ويشد عضد سداه البيان والبديع. بالمقابل فكتاب «الأسرار» جاء شافيا في التشبيه والاستعارة والمجاز… وبهذا فالنظم في شموليته يعيدنا إلى الوظيفة التي تشغلها اللغة، كوسيلة للتواصل في حياة الإنسان. ففي كتاب عبد الفتاح كيليطو «لسان آدم» ربط فعل الخلق بفعل اللغة، فالمخلوقات، التي أوجدها الله في الكون، تتمتع باستحسان في الذات والصفات، فإن اللغة كذلك تنمو في ظل هذه العناصر، التي يتشكل منها بناؤها الداخلي، والمعنى أحد لوازم هذا البناء المتين والمتراص، عبر مقارنات جد دقيقة بين قصص تضمنها الإنجيل واستنبط كيليطو ما يقابلها في قصص القرآن الكريم. فلولا النظم ما تحقق هذا المسعى، الذي ملأ الدنيا وشغل الناس.

كاتب مغربي

لدى بحث عن الامام الجرجانى اريد المزيد من المعلومات