منذ نيّفٍ ونصف قرن، يهيم الشاعر اللبناني عمر شبلي في غير واد، ويتبعه غاوون كثيرون، بالإذن من الآية القرآنية الكريمة، وهو ما إن يهيم في واد حتى يعود بغلال طيّبة يلقي بها على بيادر الشعر، ثمّ يعود ليهيم في وادٍ آخر. وهكذا، تمتدّ حياته بين هيامٍ وإياب، ويكون لنا حصادٌ شعريٌّ وفير. وعلى وفرة هذا الحصاد، ما كلّ الشاعر ولا ملّ، وما يزال يقع في حبائل الشعر كلّما شيطانه أغواه.

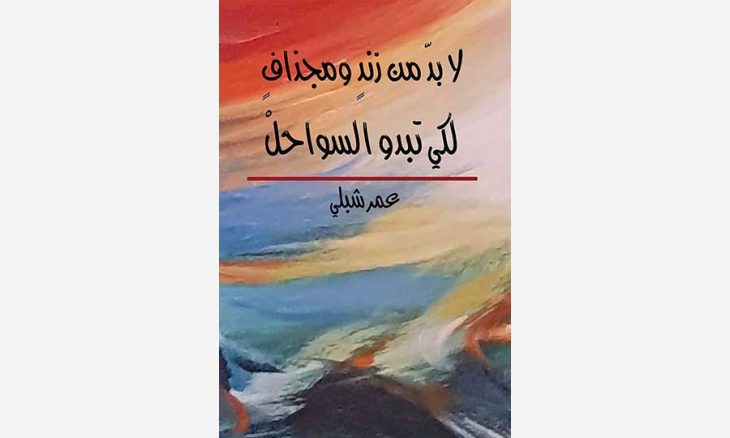

في عام 1968، أصدر عمر شبلي مجموعته الأولى «سنابك الفجر» ومنذ بضعة أشهر صدرت مجموعته الأخيرة «لا بدّ من زندٍ ومجذافٍ لكي تبدو السواحل». وبين الإصدارين، ومعهما، عددٌ كبيرٌ من الإصدارات يربو على العشرين. وبمقارنة هذا العدد مع عدد السنوات التي صدر فيها، يكون الشاعر قد أصدر مجموعة شعرية واحدة، كلّ سنتين وثلث السنة. وهو معدّلٌ مرتفع. وبذلك، نكون أمام نهرٍ شعري لا يكفّ عن التدفّق.

الزند والمجذاف

«لا بدّ من زندٍ ومجذافٍ لكي تبدو السواحل» عنوان جميل مستلّ من قصيدة «مجذاف لزند أوليس» القصيدة الثامنة في المجموعة، يكثّف حياة عمر شبلي وشعره. ويشي بأهمّية الإرادة البشرية، والأدوات المناسبة، في تحقيق الأهداف الكبرى. فعطف كلمة «مجذاف» المنتمية للحقل المعجمي للسفينة على كلمة «زند» المنتمية للحقل المعجمي للجسد أمرٌ لا بدّ منه، لتبدو «السواحل» المنتمية للحقل المعجمي للبر. ولعلّ الشاعر أراد القول، من خلال هذا التركيب، إنّ توافر الإرادة والأداة شرطٌ لازبٌ لبلوغ الإنسان، المتخبّط في بحر الحياة المتلاطم، برّ الأمان. وبمعنى آخر، هو يؤمن بأهمية النضال لتحقيق التغيير المنشود، ما ترجمه في حياته التي أمضى عشرين عاما منها في الأسر، وعبّر عنه في مجموعاته الشعرية العشرين. وبذلك، يكون شعر عمر شبلي انعكاسا لحياته، ويكون هو شاعرا تقدّميّا، يبشّر بفرح الحياة وانتصارها وتقدّمها، على حدّ هنري برغسن.

الرؤية والرؤيا

لا يشذّ عمر شبلي في مجموعته الأخيرة عمّا اعتدنا عليه في مجموعاته السابقة، من تحرّكه بين حقلي الرؤية والرؤيا. فالرؤية، بما هي كلّ ما تقع عليه الحواس في دوائر الواقع المختلفة، هي الحقل الذي يمتح منه مادّته الأوليّة، ويقوم بتصنيعها في مختبره الشعري. والرؤيا، بما هي كلّ ما يتعدّى فيه الحواس والمحسوسات إلى المجرّدات واستشراف الآتي، هي الحقل الذي يتبلور فيه الشعر، ويمنح مادّته الأوّلية هويّتها الشعرية الجديدة. على أنّ الواقع الذي يمتح منه عمر شبلي متعدّدُ الدوائر المكانية، متداخلُها، تنداح دوائره، وتتّسع، بدءا من دائرة البيت الصغرى، مرورا بدوائر القرية والمنطقة والوطن والأمّة، وصولا إلى الدائرة الإنسانية الكبرى. ومن أسمائها: البيت، المحفارة، خلّة القتيل، كرم البور، الصويري، وادي الحرير، جبل الشيخ، إيتاكا، دجلة، الفرات، البحر، الصحراء، السجن، القبر، وغيرها. وهو واقعٌ متعدّد المراحل الزمانية، مُتسلسلُها، تتسلسل مراحله، وتتعاقب، بدءا من مرحلة الطفولة، مرورا بمراحل الصبا والشباب والكهولة، وصولا إلى مرحلة الشيخوخة. على أنّ المرحلتين الأكثر إلهاما للشاعر بينها هما: مرحلة الطفولة في كنف الصويري، ومرحلة الشباب في غياهب السجون الإيرانية.

العمودي والأفقي

من هذا الواقع المتعدّد مكانيّا وزمانيّا، يستوحي عمر شبلي الوقوعات والوقائع والرموز والشخوص والأحداث، ويدخلها في أتّونه الشعري، ويجرّد منها القصائد المكتنزة بالرؤى، التي تغطّي خمسة عقود ونيّف، هي عمر تجربته الشعرية. وانطلاقا من التعدّد نفسه، تتجاور في شعره الهموم الذاتية والوطنية والقومية والإنسانية، وتتقاطع، وتتداخل. وهو، على محدودية الواقعين المكاني والزماني، يغوص في التاريخ بحقباته المختلفة، على المستوى العمودي، وينفتح على الحضارات الأخرى، على المستوى الأفقي. وإذا القصيدة العمر ـ شبلية تتحوّل إلى حيّزٍ معرفيٍّ، يكتنز بالرموز والأساطير والإحالات الثقافية المختلفة، ويتمظهر فيه التناص، بشكليه المباشر وغير المباشر. وهي تخاطب العقل بقدر ما تخاطب الذوق. وتطرح الكثير من علامات التعجّب والاستفهام.

تتعدّد مصادر عمر شبلي الشعرية، وتتنوّع. وهي، بالإضافة إلى الواقع المتعدّد الآنف ذكره، تشمل التاريخ والدين والتصوّف، والرمز والأسطورة والخرافات، والذكريات والعادات والتقاليد وغيرها. غير أنّ تحويل المادّة المصدرية إلى مادّة شعرية يتمظهر في القصيدة العمرـ شبلية، من خلال علاقتين جدليتين اثنتين، على الأقل؛ الأولى هي العلاقة بين الإطار والمحتوى، والثانية هي العلاقة بين مكوّنات المحتوى نفسه.

الإطار والمحتوى

في العلاقة الأولى، غالبا ما يتّخذ عمر شبلي من السرد إطارا لقصيدته، والسرد له جاذبيّته في النفوس المفطورة على حب الحكايات، ويجعل القصيدة نوعا من الحكاية الشعرية، يقرّبها الإطار من النفوس، دون أن ينتقص من كثافة المحتوى الشعرية. وهنا، ينخرط الإطار السردي والمحتوى الشعري في علاقة جدلية، تنجم عنها شعرية القصيدة الخارج ـ داخلية. وحين يمتزج نبيذ الشعر بماء السرد يَسوغ شرابه ويَلَذّ ويُسكِر.

في العلاقة الثانية، تتحقّق الشعرية بتجادل مكوّنات المحتوى المختلفة، في إطار التجاور والتعاقب والتناوب والتعارض والتناغم، داخل حيّز القصيدة، ما يجعلنا إزاء نوع من الشعرية الداخلية. وعليه، تتجادل في القصيدة الواحدة ثنائيات معيّنة، تقلّ أو تكثر، حسب الحيّز الفيزيائي الذي تشغله وطول الحالة الشعرية. ومن هذه الثنائيات: الأنا / الآخر، الإنسان / الإله، الأرض / السماء، الوطن / الاحتلال، القرية / السجن، جبل الشيخ / جبل دَماوَنْد، الحياة / الموت، الواقع / الحلم، الراهن / التاريخ، الحاضر / المستقبل، الرؤية / الرؤيا، الأسر / الحرية، الألم / الأمل، البكاء / الغناء، الخبر / الإنشاء، الفكرة / الصورة، وغيرها. وهي ثنائيات بشرية أو مكانية أو زمنية أو نفسية أو لغوية. والشعرية الداخلية هي وليدة الحركة بين الثنائيات في القصيدة الواحدة.

وإذا كان أحد طرفي الثنائية الواحدة سلبيّا والآخر إيجابيّا، فإنّ عمر شبلي كثيرا ما ينطلق من الطرف السلبي، المتمظهر في الرؤية والواقع والحاضر والسجن والبكاء والاحتلال والموت، ممّا يفيض به بحر الحياة المتلاطم، مستندا إلى «زنده» و»مجذافه» إلى الطرف الإيجابي، المتمظهر الرؤيا والحلم والمستقبل والحرية والغناء والوطن و»السواحل». وبذلك، وعلى تردّي الواقع ومرارة التجربة، لا يفقد الشاعر إيمانه بالغد الأفضل، ولا يزال يراهن على مقدّرات الأمّة وحتميّة نهوضها، متقمّصا دور الشاعر الرّائي الذي ينطلق من الحاضر، متّكئا على الماضي، لاستشراف المستقبل.

تتعدّد مصادر عمر شبلي الشعرية، وتتنوّع. وهي، بالإضافة إلى الواقع المتعدّد الآنف ذكره، تشمل التاريخ والدين والتصوّف، والرمز والأسطورة والخرافات، والذكريات والعادات والتقاليد وغيرها. غير أنّ تحويل المادّة المصدرية إلى مادّة شعرية يتمظهر في القصيدة العمرـ شبلية، من خلال علاقتين جدليتين اثنتين، على الأقل؛ الأولى هي العلاقة بين الإطار والمحتوى، والثانية هي العلاقة بين مكوّنات المحتوى نفسه.

حتميّة المطر

لذلك، نراه، وهو في غيهب السجن، يؤمن بحتمية تحرّره، ويراهن على قدرة الإنسان على تخطّي الصعاب، فيخاطب السجّان بقوله: « لكن، تأكّد أيّها السجّانُ، ذو القفل السميكْ / زنزانتي من غير بابْ / سأسير مهما بي حواجزك استبدّتْ / إنّ في الإنسان أمكنة تَعِزّ / على الغيابْ». وهو يعرف كيف يحوّل نقمة السجن إلى نعمة: «تعلّمتُ في السجن كيف أرى / رغم جدران زنزانتي القاتمهْ / وفي ومضةٍ مات سجني». ويعرف كيف يجرّد من الضعف قوّة، فيجعله أنين الناي يبصر بلاده، ويُدني الغناء السائل على الدرب وطنه منه: « أيّها الناي لماذا كلّما أنّيتَ أبصرت بلادي / هل أنين الروح في الغربة يا ناي غذاءْ؟ / هل يصير الوطن الممنوع أدنى / كلّما سال على الدرب الغناءْ؟». ويخاطب وطنه من سجنه كأنّه يراه: «وطني لن يتعبني دربي / والعمر رهانْ». إنّها قوّة الإيمان تحكم رؤيا الشاعر، فيرى المطر من خلل الجفاف، ويؤمن بحتمية هطوله: « فقلتُ: لا بدّ من المطرْ / حتى لو من غيمنا قد سُرِق المطرْ / وانتشر الجفافْ / وقلتُ لا بدّ من الهطول يا مطرْ/ حتى ولو لم يهطلٍ المطرْ». وغير خفيٍّ في هذا المقتبس تناصّ الشاعر مع الشاعر العراقي بدر شاكر السياب في قصيدته الشهيرة «أنشودة المطر». انطلاقا من هذا الإيمان، يوصي الشاعر بعدم الاستسلام للواقع والاستمرار في النضال لتغييره، سواء أكان على مستوى الطبيعة أم الإنسان، لذلك، يخاطب، على المستوى الأوّل، عصفورا يتشاطر وإياه الواقع، ويخاطب نفسه من خلاله بالقول: «ما عاد لنا يا عصفور الأيام سوى/ ريشٍ مكسورٍ يخذله الطيرانْ/ […] / لكن مهما آذتك الريح فلا تتخلَّ / عن الطيرانْ». وغير خفيٍّ، في هذا المقتبس، تناصّ الشاعر مع أبي فراس الحمداني في قصيدته «أراك عصيّ الدمع». ويوصي، على المستوى الثاني، الأمريكي جورج فلويد الذي ذهب ضحيّة التمييز العنصري، بعدم التخلّي عن جرحه: «لا تخلعِ الجرح، ولا تفاوضِ السكّينْ / ما أقبحَ الجرحَ إذا ما صالح السكّينْ». وغير خفيٍّ، هنا، تناصُّه مع قصيدة الشاعر المصري أمل دنقل في قصيدته «لا تصالح». هي ثقافة عمر شبلي الواسعة تتمثّلها القصائد، وتعيد إنتاجها في صور جديدة، فالشاعر ابن التراث العربي الغني بقدر ما هو صديق الثقافات الأخرى.

القصيدة الحوار

في «لا بدّ من زندٍ ومجذافٍ لكي تبدو السواحل» ينخرط عمر شبلي في حوارات كثيرة مع موجودات، يختارها من دوائره المكانية المتداخلة، ومراحله الزمانية المتعاقبة، ويقدّم لنا القصيدة الحوار. وهو حوار بين طرفين اثنين؛ أحدهما ثابت والآخر متغيّر. أمّا الثابت فهو الذات الشاعرة. وأمّا المتغيّر فهو الآخر الذي يختلف من قصيدة إلى أخرى، وهو رمزٌ إلهي (الله) أو ديني (الخضر، المهدي المنتظَر) أو تاريخي (هوميروس، صقر قريش) أو أسطوري (أوليس) أو بدائي (المغربي، صاحب الغجر) أو أدبي (المعرّي، ديك الجن) أو عائلي (الأب، الأم) أو نضالي (الشهيد، الأسير، الفارس) أو حيواني (العصفور) أو موسيقي (الناي) أو جغرافي (الوطن، الجبل) أو وجودي (الموت). والحوار، في الشكل، قد يكون أحاديّا تبثّ فيه الذات الشاعرة لواعجها، وقد يكون ثنائيّا بينها وبين الآخر المتغيّر. وهو، في المضمون، قد يتناول البوح أو الشكوى أو إبداء الرأي أو التعبير عن هاجس أو التبشير أو التحذير أو التوقّع أو الاستشراف أو طرح الأسئلة. على أنّ هذا المضمون الأخير يشغل حيّزا مهمّا في شعر عمر شبلي، فهو طارح أسئلة بامتياز. وما الشعر إن لم يكن أسئلة مطروحة بلغة شعرية؟

الأسئلة الكبرى

الأسئلة التي يطرحها الشاعر في مجموعته كثيرة ومتنوّعة؛ وهي تتراوح بين العقلي والفلسفي والديني والقومي والوجودي وغيرها. وهي أسئلة كبرى طالما شغلت السؤال الفكري، عبر العصور. وإذا كان المقام لا يتّسع لجميع الأسئلة المطروحة، فحسبنا الإشارة إلى بعضها، والبعض يومئ إلى الكل. فعلى المستوى العقلي، يتوجّه إلى «المغربي» بسؤال ينطوي على التشكيك بما يزعمه من قدرات خارقة، من جهة، والتطلّع إلى مخلّصٍ يمنع غرق السفينة، من جهة ثانية: «يا مغربي / إن كنتَ تعلمُ الغيبَ فقل: / متى يقوم ذلك الخضر الذي / يمنع أن تُصادَر السفينهْ؟».

وعلى المستوى الفلسفي ـ الديني، يتوجه إلى الله بالسؤال: «إلهي، لماذا أمرْتَ برجم الجسد؟ / وأنت كما قلت: حِلٌّ بهذا الجسدْ / […] / إلهي إذا كنت تغضب من رغبةٍ / فلماذا خلقت الرغابْ؟». وهو سؤال يرفع المسؤولية عن كاهل الإنسان المترجّح بين كثافة الجسد ولطافة الروح، ويلقي بها على كاهل الإله نفسه، ما ينطوي على جرأة فكرية، تحيل في بعض مصادرها إلى عمر الخيام في رباعياته المشهورة.

وعلى المستوى القومي، يطرح عمر شبلي سؤال الأمّة التي تذهب مقدّراتها إلى الغرب بالقول: «لماذا فراتٌ ولا ماء فيه؟ / لماذا الفرات يصبّ هنالك في الميسيسبي؟ / ولا شجر يستظلّ به الشهداء؟». على أنّ السؤال الأكبر الذي يطرحه الشاعر هو سؤال وجودي، طالما أرّق الشعراء والأدباء والفلاسفة والمفكرين، على مرّ العصور، ولا يزال بلا جواب، وهو سؤال الموت. يطرحه مرفقا بسؤال البعث بالقول: «هل من سافروا من قبلنا وصلوا / وهل سألوا / عن الزمن الذي نقضيه في الأحداث أو سئلوا / وهل من عودة أخرى إلى الدنيا؟َ». وهذا السؤال تجيب عنه الأديان المختلفة، كلٌّ على طريقته، لكنّ لعمر شبلي رأيا آخر، ولذلك، لا يزال يطرحه ويبحث عن جواب. فالموت كان وما يزال لغزا بالنسبة إليه وإلى تابعيه من الغاوين. من هنا، يتوجّه إليه مباشرة، هذه المرّة، بالسؤال: «لكن، أيّها الموتُ / لماذا لم تزل لغزا؟ / وقد تتوضّح الأشياء بالعلمِ / لكن أنت يا موتُ، طوال الدهر، تستعصي على الفهمِ». ويبقى الموت، كما الحياة، لغزا عصيّا على الحل. ويبقى عمر وإخوانُ صَفاه الشعراء طارحي أسئلة بامتياز.

وبعد، يا صديقي العزيز، إسأل ما شئت، فالشعر كالموت سؤال أجمل ما فيه أنّه لا جواب له. وَهِمْ في كلّ واد، فإنّ خراجك راجعٌ إلينا.

شاعر وناقد من لبنان