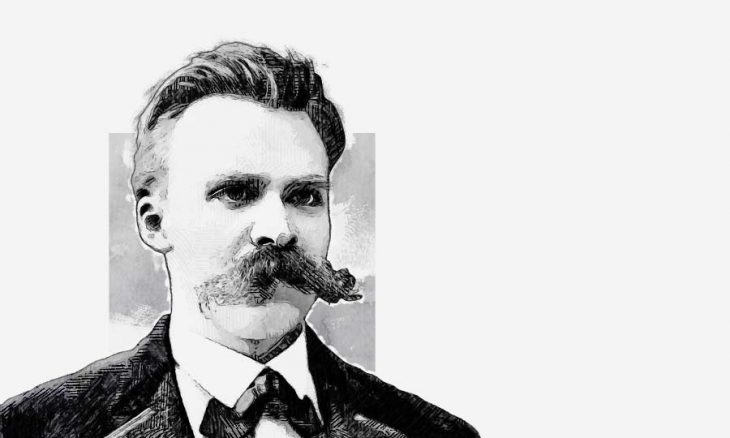

قال الفيلسوف الألماني نيتشه، إنه لا يحتاج سوى ورقة وقلم كي يتمكن من قلب العالم رأساً على عقب. هذه الثقة بقيمة الكتاب أو الكتابة عامة بالتأمل، ولاسيما ما يمكن أن نتخيله أو نأمله من الجدوى التي ينبغي ألا تنعزل عن معنى الممارسة، فعلى من يمارس الكتابة أن يعي قيمة التأثير الذكي، وأجمل الكتابة تلك التي لا تدّعي أنها تقدم حقائق حسب نيتشه، إنما وجهات نظر أو تفسيرات تجاه العالم، فالقارئ غالباً ما يمقت الكتابة أو النصوص التي تصدر عن يقين مطلق، أو تلك التي تنطوي على شيء من الوصاية، في حين نلاحظ أنه في بعض الأحيان يسود الاعتقاد من لدن من يكتب بأنه مؤثر، أو أن ما يكتبه يستحق الاحتفاء.

وفي زمن المؤثرين، فإنّ معنى التأثير، بدا أقرب إلى منقصة نتيجة سطحيّة المؤثرين، بالإضافة إلى محتوى ما يقدمونه، بيد أنّ الأمر يبدو أشد استهجاناً حين يُحتفى بهؤلاء الكتاب المؤثرين، على الرغم من غياب التأثير الحقيقي لمحتواهم، خاصة حين ننظر إلى الذات في مرآة اليومي من حياتنا، فمعنى الكتابة أبعد وأعمق مما نتوقع، وربما لهذا أسوأ أنواع النصوص تلك التي تنطوي على أفكار تحمل معنى اليقين.. فالكتابة ينبغي أن تكون معنيّة بتقويض اليقين، مع شيء من هدم البناءات القارة لمعاني الأشياء، كما أنّ الكتابة الأجمل تلك التي تدفعنا إلى القلق والحيرة، أو تلك الكتابة التي تجعلنا لا نتوقف عن محاولة التغيّر، مع محاولة تعديل ما حولنا.

لا ريب في أنّ الكتاب قد شكل أحد أهم مرتكزات أو منطلقات التكوين البشري، علاوة على اتصاله بالإطار اللاهوتي لتفسير العالم، فقد كانت الدعوة للقراءة والكلمة جزءاً من مقدمات الرسائل السماوية، في حين أنّ المعرفة البشرية لم تنبثق فجأة من العدم، إنما كانت نتاج مراحل تطوّر العقل البشري، ضمن مبدأ تراكمي من أجل أن تنهض بجملة من الوظائف التي تتصل بتحسين حياة الإنسان أساساً، ومن ثم تفعيل قيم الإدراك لما حوله، بما في ذلك القيم الميتافيزيقية التي رأى بعض الفلاسفة الإغريق أنه لا جدوى من البحث فيها، ومع ذلك، فإن الكتابة تتصل بتحقيق معنى التواصلية، لا على المستوى الإنساني، إنما مع الموجودات برمتها، أو الطبيعة بوصفها متعالية تحقق التناغم، غير أنّه مع تقدم الجانب المعرفي، غدا الإنسان أكثر توجهاً نحو تحقيق تهاوي المعنى الأخلاقي من ناحية وجوده في هذا العالم، فمع تقدم المعرفة في مرحلة ما، أصيب العالم بخلل قيمي على الرغم من التحسن في الجوانب المادية… مقابل تراجع الإنسانية، إذ بتنا نلاحظ بأنه مع تقدم العلم بدا البشر أقل إنسانية، بل أشد رغبة في التحكم، فلا جرم أن يربط إدوارد سعيد بين المعرفة من جهة، والسلطة أو الهيمنة من جهة أخرى.

لقد انتفى ما كان يدعوه إدغار موران، مفهوم الإنسانية التي تعني بأنها القدرة على أن يكون الإنسان إنساناً بمعنى الممارسة، ومع ذلك فهل حققت الكتب، أو المعرفة تلك الغاية؟ ولاسيّما حين نشهد أن اختراع الطباعة، وظهور الكتاب، بالتوازي مع نشوء القيم الصناعية، التي أنتجت مجتمعة معرفة هائلة غير أنها قادت إلى حروب دموية يمكن وصفها بأنها الأكثر بشاعة في التاريخ، ولكن هل يمكن أن نلقي اللوم على الكتاب أو المعرفة، أم على الطريقة التي وظفت فيها الكتابة؛ بمعنى أنها أمست جزءاً من مخطط الإنسان للهيمنة والسيطرة والإقصاء. هكذا ينبغي أن نعيد مساءلة وظيفة المعرفة لا بوصفها خيراً مطلقاً، إنما ربما لكونها تنطوي على الكثير من الشّر المُضمر.

قد تبدو معارض الكتب أقرب إلى كرنفال الوهم، مع أنه يُنظر إليها بوصفها مقياساً للتحضر، كما أنّها تبدو أقرب إلى احتفال بالذات لا الكتاب، كما ثمة اجتياح للرغبة في الكتابة ضمن ظاهرة تحتاج إلى التأمل، ذلك أن الرغبة في أن تكون كاتباً تختلف في كونك تريد أن تكتب، وبينهما فرق شاسع، فمعظم هذه الكتب لم تحدث تحولاً؛ بمعنى أن تحمل شيئا من التحول على النموذج القيمي، فثمة نكوص جمعي وفردي، في حين ليس ثمة أثر لهذا الانتشار المعرفي، وكأن الكتب امتداد لذوات مُفرغة، فلا هي تدفع نحو قلق أو تثير معنى، أو ربما أقصد البحث عن معنى حسب رأي عالم النفس فيكتور فرانكل، فالكتابة لا تنعكس على نظم التعلم اليومي، إذ غالباً ما تبدو جزءاً من أزمة ذاتية، تسعى لأن تكتسب شيئاً من الملء لفراغ في الذات، أو لتحقيق وظيفية دنيوية.

هذا الشّغف أو الهوس بالترويج لكتبنا، أو معرفتنا قد يبدو جزءاً من ظاهرة الرغبة المحمومة في الانتشار، بيد أن هذه الكتب غير قادرة على أن تظهر بؤس هذا العالم، ومقدار ما ينطوي عليه من تعاسة تصفعنا صباح كل يوم، أضف إلى ما سبق عجز الكتابة في العالم العربي عن وضع حلول للتدهور السياسي والاقتصادي، كما الحضاري في منطقتنا التي يسكنها كل شيء سلبي إلى حد فقدان الأمل في معنى وجودنا.

لقد أسهمت مرجعية تاريخية مسكونة بالإرث الاستعماري في تأسيس دول ما بعد الاستقلال من ناحية إنتاج جزء من هذه الذاتية المفرطة لا على مستوى الفرد إنما على مستوى الجماعات، ونعني نُظم المثقفين الذين بدأوا يرون في كتبهم امتداداً لقيمة السلطة العليا دون وعي بما تحمله الذات من أفكار والتي إن جاءت، غير أن معظمها يكون سطحياً، وغير معني بأي قيمة حقيقية، ولكنها أقرب إلى خطابات حيادية، لا تعكس سوى ثرثرة أشبه بثرثرة المثقفين في رواية «ثرثرة فوق النيل» لنجيب محفوظ، التي تنال من واقع المثقفين بطريقة ذكية، ومُوجعة في آن واحد.

إن المتأمـل في هذا الهوس في الكتابة، ونشر الكتب كما الاحتفاء بها، قد يعني أننا أقرب إلى تكريس نموذج حضاري متقدم، ولكن المخرجات التي تبرز قد تشي بالعكس، فالاقتتال يكاد يشمل معظم بلدننا، والتدهور الاقتصادي والمعرفي والقيمي يكاد يكون جزءاً من مشهدية وطن عربي يعاني من محيطه إلى خليجه، بالتوازي مع شيوع شيء من القنوط تجاه التغيير نتيجة القمع، والفشل في مختلف المستويات، ومع ذلك، فالكتب ما زالت تصدر، وتنشر، ناهيك عن ندوات، ولقاءات، ومؤتمرات بالجملة، ولكن أثرها على تغيير العقل العربي ما زال غير متحقق.. فهل يمكن أن نعدّ هذه الأزمة نتيجة خلل في الكتاب، الذي أصبح يكرس مظاهر غير حقيقية أو عميقة؟ أم ثمة اعوجاج قارٍ أو مُزمن في طريقة فهمنا للمعرفة، ودورها، وكيفية إنتاجها!

كاتب أردني فلسطيني