شكّلت مدينة القاهرة مختبرا مهما للباحثين الغربيين والمحليين لدراسة الحياة اليومية في الوقت الحالي أو القرون الماضية. ومن ناحية الكتابة التاريخية، لعل المدينة كانت محظوظة، مقارنة ببعض مدن العالم العربي، على صعيد ظهور مؤرخين يعملون على قراءة تاريخها، وبالأخص في الفترة العثمانية. من خلال عدسات التاريخ المصغر، أو المايكرو، وهو التاريخ الذي يحاول تسليط الضوء على فترة تاريخية، من خلال دراسة فرد أو شريحة صغيرة. وقد ظهر هذا الأمر في حالة قاهرة القرن السادس عشر والسابع عشر، عبر سيرة شهبندر التجار إسماعيل أبو طاقية، الذي صنعته عالمة العثمانيات المصرية نيللي حنا. وبالتوازي مع هذه القراءة، نعثر على حفريات أخرى على هذا الصعيد عبر شخصية الشيخ حسن العطار، التي جاء بها المؤرخ الأمريكي بيتر غران، لقراءة فكرة الإصلاح الديني والتجارة عبر المتوسط في نهاية القرن الثامن عشر، والنصف الأول من القرن التاسع عشر.

كما يمكن الإشارة في السياق ذاته إلى كتاب المؤرخة المصرية بسكال غزالة «التحول الكبير» الذي درست فيه فترة ما قبل وبعد قدوم الباشا محمد علي من خلال مجموعة من التجار، وبالتالي نلاحظ أن هناك تراكما وتقليدا كتابيا شهدته مدينة القاهرة على مستوى كتابة تاريخ الأفراد والفاعلين المحليين، في الفترة الممتدة من القرن السادس عشر حتى بدايات القرن العشرين.

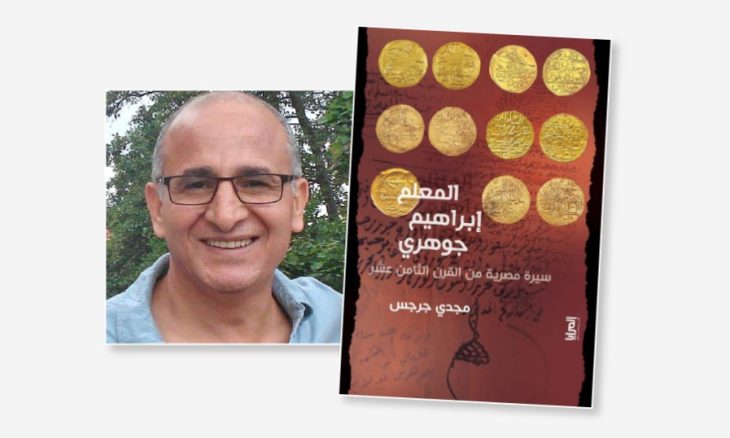

والمهم في هذه الجهود، أنها لم تقتصر على النظر في عدسات التاريخ حسب، بل جاءت كذلك بمنهج آخر في التعامل مع السجلات الشرعية ووثائق الوقفيات والكنائس، فوفقا لهذه المدرسة، لم تعد هذه الوثائق مجرد أدلة دامغة على الماضي، بل تمثل أحيانا خطاب جماعات مهيمنة، وإن ظهرت على أنها سجلات حسب، ولذلك يحسب لمدرسة التاريخ المصغر في القاهرة، أنها أخرجتنا من القراءة الكمية التي طبعت أعمال بعض المهتمين بالفترة العثمانية. وهي قراءة ركّزت على ما هو موجود في السجلات من أرقام وتواريخ محلية صغيرة، دون أن يترافق هذا الجهد، الذي لا يمكن إنكاره، مع محاولة لإعادة تحليل هذه اليوميات. ولعل ما يحسب أيضا لهذه المدرسة، أنها لم تتوقف عن أبحاثها، وإنما جاء باحثون آخرون وأكملوا في تاريخ الأفراد. وهذا ما نراه بشكل واضح من خلال مجموعة من مؤلفات مؤرخ مصري، مجهول عربيا للأسف، وأعني هنا مؤلفات مجدي جرجس الباحث في التاريخ القبطي في الفترة العثمانية. فالمطلع على أعمال هذا المؤرخ، سرعان ما يدرك أنه أمام باحث من العيار الثقيل، على صعيد قراءة تاريخ القاهرة من خلال سير فنانين ومسؤولين إداريين. وفي موازاة هذا الجهد البحثي الغني، نراه لا يتوقف عن ترجمة كتب مهمة على صعيد تاريخ القاهرة والأقباط، وكان آخرها كتاب ساهم في تأليفه حول تاريخ الكنيسة القبطية في الفترة العثمانية. وما يميز أعمال جرجس، منهجه في التعامل مع الوثائق التاريخية، كما نرى في آخر كتبه الصادرة بالعربية «المعلم إبراهيم الجوهري: سيرة مصرية من القرن الثامن عشر» دار المرايا للفنون والثقافة، حيث نتعرف من خلال الكتاب على قصة شاب قبطي ولد في عائلة تعمل في مجال الحياكة، قبل أن يصبح لاحقا واحدا من أهم المسؤولين الإداريين في زمانه. وبحكم هذه الشهرة، حظي ابن الحائك باهتمام مؤرخي جيله، وأهمهم الجبرتي، والأجيال اللاحقة، لكن ما سيلاحظه جرجس، خلال تتبعه لكل ما كتب عن هذا الرجل، أنّ بعض المؤرخين وهم يعيدون قراءة سيرته وقعوا أحيانا في مغالطات كثيرة، بسبب اعتمادهم على بعض المرويات الشفوية أو الأيديولوجية /الكنسية. ولذلك سيعمل المؤلف من خلال سجلات المحاكم الشرعية والكنائس القبطية على إعادة تقميش صورته، والاقتراب أكثر من زمانه.

إبراهيم جوهري

أحوال القاهرة

يظهر المعلم إبراهيم الجوهري (1735ـ 1795) في عائلة يعمل مؤسسها في مهنة الحياكة، وانتقل للقاهرة في فترة مبكرة من القرن الثامن عشر، وسكن في حي طولون بالقرب من قلعة الكبش. وقد شهد الحي تجمعا للمسيحيين أهمها «حارة النصاري» و»درب الأسقف». ويظهر والده في بعض الوثائق كشاهد على بعض عقود البيع، كما يبدو أنّ أوضاعه المادية كانت معقولة؛ ما يتوافق مع ما لاحظه أندريه رايمون، من خلال دراسته لتركات الحرفيين، إذ وجد أنّ حرفيي النسيج هم أغنى فئات الحرفيين في تلك الفترة. وسيظهر الابن إبراهيم في عام 1761 بصفته مباشرا (مسؤولا إداريا أو ماليا) ما يشير إلى كون الأبناء قد هجروا مهنة الآباء وانخرطوا في مهنة جديدة، هي مهنة أرباب القلم. وقد تزوج الشاب لاحقا من أرملة، هي ابنة كاهن قبطي. ولا يبدو الأمر غريبا، فوالده أيضا كان قد تزوج أرملتين (توفيتا) قبل الزواج بوالدته. ولم يمض وقت طويل، حتى تبوأ إبراهيم جوهري المكانة الأولى بين المباشرين القبط، بعد انقلاب محمد بك أبو الذهب سنة 1772 على سيده علي بك الكبير. وسينعكس هذا الصعود على حياة إبراهيم وعائلته، عبر انتقاله إلى حي الازبكية ببيوته الفاخرة، مقارنة بمنزلهم السابق. ويبدو أنّ هذا الانتقال نجم بالأساس عن تصاعد ثروته، وهذا يتقاطع مع ما لاحظه بتير غران من أنّ معيار الانتقال إلى الضواحي الجديدة للمدن كان اقتصاديا، فالثروة هي المعيار للوجود في هذه الضواحي، وليس المهنة أو الأصل.

يظهر إبراهيم الجوهري في سيرته، عاكفاً على بناء عشرات المؤسسات الخيرية وشراء الأراضي للكنيسة القبطية، ما يعكس تنامي دور هذا الرجل، ولن يقتصر هذا التنامي على صعيد إدارة المساعدات حسب، بل أيضا على صعيد تمثيل الأقباط أمام الدولة.

لكن أكثر ما سيلفت نظر مؤلف سيرته هنا، كيف سيظهر إبراهيم بعد هذا الصعود الإداري في نصوص المحاكم الشرعية. فقد كان السائد في العقود الشرعية حتى أوائل القرن السابع عشر في وصف غير المسلم، الإشارة إليه بصفته الدينية والمذهبية «النصراني اليعقوبي، النصراني الملكي..». ثم بدأ استخدام مصطلح «الذمي» لوصف غير المسلم في معظم أنحاء الدولة العثمانية، فصار الوصف» الذمي فلان ولد فلان النصراني اليعقوبي». أما بخصوص التراتبية، فلا بد من ذكر الشهود المسلمين أولا بترتيب مقاماتهم وأوضاعهم الاجتماعية، ثم بعدهم الشهود غير المسلمين بترتيب مقاماتهم. لكن ما يلاحظه جرجس هنا أنّ هذه التراتبية لا تعكس بالضرورة تراتبية اجتماعية واقعية، لكنها تراتبية افتراضية نصية، تعكس رؤية المؤسسة الشرعية لتراتبية المجتمع. وفي حال الحائك (والد إبراهيم) يرد في عام 1770 بصفته «الذمي جوهري» وهكذا الأمر بالنسبة للابن إبراهيم الجوهري، لكن بعد أن صار الأخير رئيسا للمباشرين (الإداريين) اختفت كلمة «الذمي» وصار يلقب دائما «المعلم إبراهيم ولد المعلم الجوهري» كما اختفت الإشارة إلى مهنة أبيه، ما يشير إلى أنّ الدين لم يكن الفاعل الوحيد في معايير الحراك الاجتماعي للقاهرة آنذاك. وبالتالي ما يراه جرجس هنا أنّ بقاء بعض المسميات مثل «ذمي» في نصوص العقود الشرعية، لا تعكس بالضرورة تنكيلا أو تحقيرا على أرض الواقع، وأنّ سجلات المحاكم الشرعية تنقل لنا أحيانا صورة افتراضية، وصورة مبنية على قوالب ثابتة معدة سلفا.

سلطان القبط

يظهر إبراهيم الجوهري في سيرته، عاكفاً على بناء عشرات المؤسسات الخيرية وشراء الأراضي للكنيسة القبطية، ما يعكس تنامي دور هذا الرجل، ولن يقتصر هذا التنامي على صعيد إدارة المساعدات حسب، بل أيضا على صعيد تمثيل الأقباط أمام الدولة. وهو ما يمثّل امتدادا لنزاعات طويلة بين الأعيان القبط ورجال الكنيسة، انتهت في بداية القرن الثامن عشر بتسلم مقاليد الأمور للأعيان. وبالتالي في حالة إبراهيم الجوهري، نلاحظ أنّ العلماني حل محل رجل الدين أيضا، وأنّ الطائفة القبطية غدت ممثلة تمثيلا غير ديني أمام السلطة. ووفقاً لجرجس، يعكس هذا التحول تغييرا مماثلا في شكل السلطة العثمانية، فقد كان على قمة هرم السلطة السياسية في مصر الباشا العثماني، دون أي سلطة حقيقية، بينما كانت السلطة الفعلية في يد نخب محلية من البيوت المملوكية، وقد بلغ الأمر في وصف رئاسة المعلم جوهري بأن وصفوه بـ»سلطان القبط» مع أنّ ترؤسه للطائفة يمثل امتدادا لسياسات أعيان القبط منذ بدايات القرن الثامن عشر. وقد أدى هذا الصعود، بالإضافة إلى إيثاره الود لكل من كان حوله، وإنفاقه الهائل على كل المؤسسات الخيرية، وزواجه أيضا من ابنة كاهن، إلى أن تساهم بعد ذلك بقرن أو أكثر في تشكيل صورة جديدة عنه يظهر من خلالها بوصفه قديسا، ولأنه غدا ذلك، نرى أن كتّاب سيرته أخذوا ينسجون حكايا أخرى عنه، اذ سيقال أنّ والده كان فقيرا (خلافا للواقع) وستصور والدته بوصفها امرأة تقية، ليتلاءم مع التصور المثالي عن الأسرة المسيحية التي تنتج قديسين.

وبالتالي نلاحظ أنّ سيرة إبراهيم لم تعد سيرة واحدة عبر الزمان، بل أعيدت كتابتها لتتلاءم مع ظروف كاتبها وتصوراته، أو مع سياسات الجهة التي تهتم بها. وما يحسب للمؤلف في هذا الكتاب، إضافة إلى تعريفنا بسيرة إبراهيم في زمانه، أنه أمتعنا من خلال منهجه وحساسيته في قراءة أوراق الماضي ووثائقه، ولذلك يمثّل كتابه درسا وأثرا في الكتابة التاريخية الجادة والممتعة.

كاتب سوري

لا حول ولا قوة الا بالله