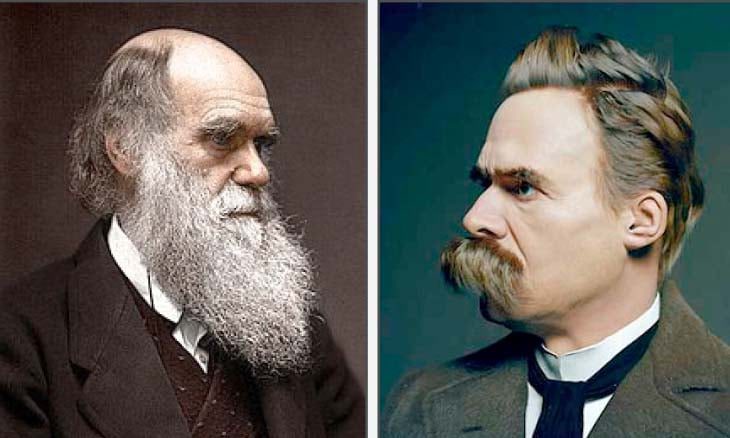

الفرد لا سواه، مركز الكون وقدس أقداسه، الفرد/الإله الذي قدسه فريدريك نيتشه، الفرد الأصلح والأقوى الذي بشر به تشارلز داروين، والفرد الحر الموجود الذي عاش جان بول سارتر يُنظّر لإرادته الحرة، الفرد الهدف: هدف نظرية النشوء، ومراد فلسفة السوبرمان، ومبتغى الوجودية، وشعار الليبرالية، وسوق منتجات الرأسمالية.

كل تلك الفلسفات التي اتخذت من الفرد محور تنظيرها كان همها الأول والأخير وضع حقوق الفرد وحاجاته قبل حقوق المجتمع وحاجاته، وجعل الفرد مكان الإله في مركز الدائرة، إنها فكرة إزاحة الإله من مركزية الفكر والوجود، وجعل الإنسان/الفرد هو المركز: مركز الفكر ومركز الوجود، وهو خلاصة تطور الخلق، منذ أن بدأ السفسطائيون ينقلون محور الاهتمام من الطبيعة إلى الإنسان، إلى أن قفزت الفردانية قفزتها الكبرى، بالتحول من الإله إلى الإنسان، في مركزية الكون.

ومع مقولات داروين عن النشوء والارتقاء في القرن التاسع عشر، وتمجيده للقوة على المستوى البيولوجي، ببقاء الأقوى والأصلح، تأثر كثير من الفلاسفة بتلك الرؤية، وأفسحوا المجال لتمجيد القوة، أو تمجيد الإنسان القوي، أو الإنسان الخارق الذي لن نصل إليه، ما لم نحرره أولاً من عبوديته للإله، وما لم نوقظ غرائزه الفردية الخلاقة، وننصبه على عرش الإله، كما أراد فريدريك نيتشه.

وتمضي النزعات الفردانية لتختصر المجتمع في الإنسان، وتختصر الإنسان في الفرد، وذلك بتقديم الإنسان/الفرد على الإنسان/المجتمع، فالمجتمع هو الفرد، والفرد هو الجسد، والجسد مختصر في البطن والأعضاء التناسلية، ومجموعة من الغرائز والاحتياجات، والتفاعلات الكيميائية التي ينتج عنها الحب والكره والرحمة والقسوة، وغيرها من مشاعر وأحاسيس.

وقد كانت الرغبة في إحلال الإنسان محل الإله سبباً في الدعوة لإلغاء الإله من تفكير الإنسان، وذلك لكي تتاح للإنسان/الإله، الإنسان/الفرد الفرصة للظهور والتضخم، وابتداع ما يشاء من تشريعات، وتحديد ما يريد من أخلاق، ثم لينتهي إلى عبادة ذاته وغرائزه وأناه المتضخمة.

ولكي نتجاوز الإله إلى الإنسان أنكر بعض الفلاسفة ليس تعاليم الأنبياء وحسب، بل الوجود التاريخي للأنبياء، كما ذهب برتراند راسل إلى أن الأديان مصدر للشرور والوهم والخرافة والتناقض واللاعقلانية، واللعب على غريزة حب الخلود لدى الإنسان، وعلى مخاوف الإنسان وقلقه من الموت، وعلى آلامه وطموحاته، وارتباط الدين بحاجاته النفسية.

ثم تأتي فكرة فصل الأخلاق عن الدين، وأن الإنسان هو صانع قيمه وأخلاقه التي تتغير بناء على حركة الذات وطموحاتها، بل إن الإنسان كلما زاد ارتباطاً بالدين، زاد بعداً عن الأخلاق، حسب راسل الذي يرى أن التاريخ المسيحي هو تاريخ من العنف والقتل والسلب والنهب، وهو تاريخ لكل ما هو نقيض الأخلاق، لينتهي بفكرته إلى رفض أن يكون عبداً سواء لإنسان، أو لإله، وهي الفكرة التي تظهر محاولة لا شعورية، لإطلاق يد الإنسان، ورفض تقييد حريته بأي شكل من الأشكال، وغيرها من الأفكار التي أوردها في كتابه: لماذا لست مسيحياً؟، والذي رفض فيه الإيمان المسيحي، وانطلق من رفضه هذا ليرفض الدين برمته.

علينا ـ إذن ـ التحرر من الله، من الأديان، من سلطوية النظم والمؤسسات، من سطوة المجتمع، علينا تحرير الذات من كل قيودها، وترك الفرصة للإنسان الفرد لتحقيق ذاته، لأن هذا الإنسان مصيره الفناء، والانقراض، كما حدث لكائنات حية أخرى، ولذا لنتركه يعش حياته الوحيدة والثمينة، لكي يتحرك التاريخ، وتتقدم الحضارة، بإطلاق العنان لغرائزه، لأن كبتها يؤدي إلى عبودية الفرد: عبوديته للإله، للدين، للأخلاق، للقضايا الكبرى، للمجتمع، للدولة، للأسرة، للدين، للمؤسساتية التي تحد من ذاتية الفرد، أو فردانية الذات.

قد كان لوسائل التكنولوجيا الحديثة، دور في انطوائية الإنسان، وتمحوره على الشاشة الصغيرة (التلفون) التي حلت محل الشاشة الكبيرة (التلفزيون) ذات الأبعاد الأسرية والجماعية

وهنا سينطلق الإنسان مدعوماً بكم هائل من الأفكار التي تضمنتها الداروينية والنيتشوية والوجودية، لتحقيق ذاته، مستوعباً كل ما سبق من أفكار تحررية ضمن الفلسفة الأشمل التي هضمت ما قبلها في هذا الشأن، وهي الفلسفة الليبرالية، وما نتج عنها من تطبيقات رأسمالية، تمخضت عنها الحركات الاستعمارية التي عانت منها شعوب كثيرة في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، وهي ـ أي تلك الفلسفة ـ لم تكن أكثر من حقل غرائز نمت فيه الأعشاب التي أضرت بالطبيعة والإنسان على حد سواء.

وقد صل المزاج الفردي حد ترك الشعارات المجتمعية، وما يرتبط بها من أفكار تدور حول الأسرة والجماعة والأمة والشعارات والنضال السياسي والحزبي، والأهداف الكبرى للمجتمع، والمثاليات والأديان والميتافيزيقيا والآخرة والأخلاق ومفاهيم الثواب والعقاب بالمعنى الديني، بل إن الذين قبلوا بوجود الدين في حياتهم، رأوا أن الدين شعور فردي، وطريق لتحقيق الذات، وعلاقة خاصة بين الله والإنسان، بعيداً عن سياقات الفضاء العام الذي يعد الدين أحد أبرز عوامل تشكيله.

ولكن إلى أين أيها الإنسان؟

إلى أين تمضي بك النظريات التي تتناسل من بعضها، والأفكار التي لا يحدها حد، ولا تنضبط بضابط، حتى وصلت اليوم إلى مجتمعات «إل جي بي تي» وأيديولوجيا الغرائز، والإخلال بالتوازن الطبيعي، والتغيرات المناخية الهائلة، وموجة الإلحاد والتشاؤمية، وتحطم الأسر، وشيوع ظاهرة الـ»سنغل موذر» والـ»سنغل فاذر» مع غياب مائدة الأسرة، واجتماعها في غرفة واحدة لتناول الطعام، ومع انتهاء المسامرات وسرد الحكايات، إذ لم يعد لدى الإنسان المعاصر المزيد من الوقت لمثل تلك «التقاليد البالية» بحكم أننا مجرد أفراد وجدنا قسراً في أسرة ومجتمع ووطن ونظام أعد لنا سلفاً، ويجب علينا تجاوزه.

وبفعل سيطرة الفردانية الانعزالية، انتشرت ظاهرة الـ»استوديو فلات» أو المنازل المكونة من غرف صغيرة، حيث يسكن أفراد لا يتعارفون، كل واحد يسكن غرفة، ولا يتشاركون إلا في المطبخ والثلاجة والحمام، وهذا كل ما يجمعهم. كما لم تعد العلاقات الإنسانية قائمة على الطرق التقليدية في التعارف المباشر، ولكن عبر تطبيقات «المواعدة» التي تهدف إلى تقديم الغرائز الجسدية على الالتزام الأسري، ناهيك على تزايد العزوف عن العلاقات السوية بين الذكر والأنثى، إلى العلاقات المثلية العابرة للجنس.

وقد كان لوسائل التكنولوجيا الحديثة، دور في انطوائية الإنسان، وتمحوره على الشاشة الصغيرة التي حلت محل الشاشة الكبيرة ذات الأبعاد الأسرية والجماعية، لتأتي الشاشة الصغيرة وتجعل الإنسان أكثر فردانية وبعداً عن سياقاته الاجتماعية، بعد أن بنى لنفسه عالماً افتراضياً موازياً، يجد فيه رغباته، ويشبع فيه غرائزه، بعيداً عن المفاهيم التقليدية والقضايا الكبرى التي لم تعد تحرك هذا الإنسان، الذي قتلت روحه سيولٌ جارفة من الأفكار والأحداث والسياسات والتشوهات التي جرفته بعيداً عن الواقع بالهروب إلى عالم افتراضي يسّرته له وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات المختلفة التي عزلته عن سياقاته الاجتماعية والروحية.

وبطبيعة الحال، سيجادل كثيرون بأن النزعات الفردية لا تعني الانعزالية، وأنها لا تعني أكثر من تحقيق الذات في إطار السياقات الاجتماعية، وليس بمعزل عنها، وهذه الطرح لا يعدو كونه جدلاً سفسطائياً لا يجدي، أمام العواقب الواضحة للفلسفات الفردانية التي تمجد الإنسان بما هو فرد فاعل، لا مجتمع تفاعلي.

ومع تصاعد مخاطر النزعات الفردانية فإن الأصوات بدأت وإن على استحياء تنادي بكبح جماح هذه النزعات التي تطرح أفكاراً عن رفض الأطر المؤسسية، والسلطات الأبوية، والتقاليد والدين، لننتهي إلى انعزالية سلبية، وتشاؤمية مرضية، غير مبالية بما يجري حولها، مادامت تعيش عالمها الذي تضخمت فيه «الأنا» حتى لم تعد ترى فيه غير ذاتها، وما يرتبط بهذه الذات من مصالح ومطامع وغرائز ونزوات وتطلعات.

ومن هنا، من هذه الأفكار جاءت النازية والفاشية، وقبلها خرج المستعمر الأوروبي يتبع أطماعه، ويبيد الشعوب الأصلية للبلدان التي استعمرها، ومن هنا خرجت «الغرائز المؤدلجة» التي لا يشبعها شيء، والتي لم يعد بها الإنسان حراً، بل عبداً لجسده الذي حبس فيه روحه التي خنقتها تفاعلات هذا الجسد، وأرهقتها غرائزه التي تجعله يوماً بعد آخر يقترب من قرد داروين في الوقت الذي يظن فيه أنه أصبح سوبرمان نيتشه.

كاتب يمني