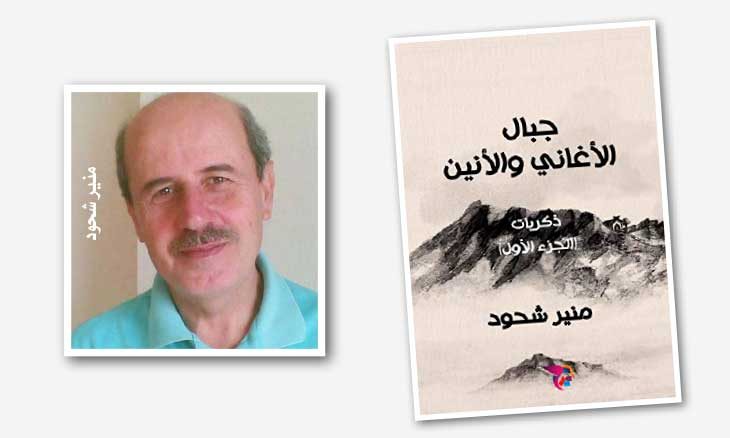

■ تُعتبر كتابة المذكرات جنساً أدبياً مستقلاً، باعتبارها لواعج داخلية وانطباعات خاصة تعكس صورةً لروح الكاتب، وتقدم توصيفاً لبيئته، كما يراها ويحسها ويتفاعل معها، فهي تتعدى كونها قصصاً منوعة مجموعةً في كتاب بشخوصٍ مختلفة، وتختلف عن الرواية أيضاً، مع أنهما قد تجتمعان في ناحية وجود بطلٍ في كل منهما، تلاحقه الأحداث ويلاحقنا في كل الصفحات، إلا أن بطل المذكرات قد يختلف عن سواه من أبطال الروايات، فهو شخص الكاتب وذاته الساردة، يفتح لك نافذةً في جدار قلبه فيتيح فرصةً لترى عوالمه، وما يعتري جوارحه من تغيرات، هي عينٌ ساحرة تسمح لنا بمشاهدة ومعايشة تفاصيل حياته الماضية، وحياة من حوله أحياناً، وبقدر ما تكون التفاصيل حاضرةً في المذكرات، كلما شعرتَ بأنك ارتبطت عاطفياً بمكانٍ تجهله وبأشخاصٍ لا يجمعك معهم سوى ما قرأت. وهو تماماً ما حدث أثناء قراءة «جبال الأغاني والأنين/ذكريات/الجزء الأول» لمنير شحود.

استعرض شحود في هذه المذكرات البيئة بوصفها الحضن الذي جرت فيه الأحداث وقد أعطى الحضن تواصيفه الدافئة الحميمة، وكان ذلك في كل أجزاء المذكرات تقريباً ـ حيث تتوزع المذكرات في أربعة فصول أولها (ملحمة الطبيعة والإنسان) وفيها استعراضٌ لطبيعة المكان وتفاصيل الحياة اليومية. الفصل الثاني (على صهوات الحنين) يبدأ بهجرة جد الكاتب إلى أمريكا، ثم حياة والده من الطفولة حتى زواجه وحياته الأسرية. الفصل الثالث (أشواك الفقر وورود الحب) هنا تبدأ مساحة الأحداث الشخصية بالتوسع، حيث الدراسة عند شيخ الكُتّاب، ثم المدرسة مع وفاة الوالد في عمر صغير، وبداية حياة الفقـــــر والعمل، أما الفصل الأخير (تيه الخيارات) فيصور حياة شحود في سنوات الجامعة.

استعراض تفاصيل الطبيعية كان بقصد أن ترتسم هذه البيئة بصورتها الحقيقية، كخلفيةٍ للأحداث كما السوفاماتو في لوحات دافينشي، فالفُرجة الغربية في دريكيش/طرطوس ـ التي ذُكرت مراراً في المذكرات – ارتسمت في خيالي بدقة قبل أن أشاهدها لاحقاً في زيارة لشحود، لم يقتصر وصفه على المشاهد العامة، بل ذكر الكثير من التفاصيل، أنواع الأشجار ووظائفها كدعائم للبيوت، ووقود لنار الشتاء، الحيوانات أيضاً مرّ ذكرها باقتضاب أو إسهاب وفق ما وجده شحود ضرورياً لتكتمل صورة الحياة، فلابد من ذكر الدجاجة ومرقدها، وهي صاحبة الفضل بالحصول على وجبةٍ شهية من البيض، وكيف له أن يُنقص ذكر تفاصيل دورة حياة دودة القز وحريرها أحد الموارد المالية للعائلة التي كانت تمتهن الزراعة.

ينقل شحود مشاعره بتفاصيلها الدقيقة، لا ينسى أي خلجةٍ مرّت به ليضعك في الموقف ذاته ويوصل لك الإحساس ذاته، فكأنك تعيد مغامرته ولست تقرأها بحياديةٍ فقط، عندما وصف شعوره وهو يخوض برك الوحل بقدميه الحافيتين، حتى يكاد جسمك يرتعش وأنت تحس باللزوجة تحت قدميك وتسلل البرودة بين الأصابع، وكذا تعيش السيل بفيضانه وجنونه الشتوي (ابتلعها السيل العكر غير عابئٍ بضفيرتها الشقراء وخصرها الطويل، ووجنتيها اللتين استبدلتا لون الورد بشحوب الخوف والرعب! إنها القربان الذي أخذه النهر عنوة).

أكثر شحود من شحن نصه بالبديع، الاستعارات والتشابيه الكثيفة التي كانت منثورةً ببذخٍ غير ضروري أحياناً، فقد تعامل الكاتب مع بنية النص البلاغية بتكلف، فحمل نفسه عبئا مضافاً، على الرغم من أن اللغة والمفردات بسيطة بعيدة عن الاستعراض اللغوي، ربما كان يقصد منح الخيال مساحةً مضاعفةً من الحضور أثناء القراءة، حيث اعتبر الشهب صرخات مكبوتة لألم كوني عميق، وحين قال (تزنرت المصطبة الترابية بحواشٍ اصطفت فيه نباتات الحبق والعطرة)، أو ربما ليُبعد العمل عن أن يكون تقريرياً جافاً، ومع حرصه عن الابتعاد عن الجمود في السرد، إلا أن عدداً من الاستنتاجات الجافة ظهرتْ كما في قوله: (أظهرت ردود أفعالنا في تلك الحرب وفي غيرها من الأحداث كيف أننا نتعامل مع قضايانا بالحماس والعاطفة على نحو خاص).

أما البيئة الصناعية فشملت البيت بتفاصيله المعمارية (الساموك – عمود خشبي تستند إليه الجذوع الخشبية في السقف، الشناشيل- كانت تطلق هذه الكلمة على الشرفات). والتزينية كصور (فاطمة المغربية) – صورة لامرأة غجرية موجودة في معظم البيوت قديماً، وصورة «سميرة توفيق»، إضافةً لوصفه المدن والقرى التي زارها، حمص ودمشق، عجلون، بيروت، مع بعضٍ من مبانيها كالمدينة الجامعية والمدارس التي احتضنته، والبيوت التي آوته، وبالطبع وسائل النقل من باص الهوب هوب، سيارة البيك آب وصولاً إلى الحمار، ولا تكتمل صورة البيئة المحيطة بدون روحها، التي تتمثل في البيئة الاجتماعية، العلاقات بين أفراد العائلة، الجيران، الأقرباء، وزملاء المدرسة والجامعة، المناسبات الاجتماعية، كانت لها حصة الأسد، بتنوعها بين مأتم وعرس، فالأعراس كانت لها طقوسها وأغانيها الخاصة طبعاً (اكرجي يا حنطة صليبي، بنت الدار مو رايحة غريبي/لا أما ولا بيا عطوها، غير الله كتاب النصيبِ)، بالإضافة لأمثال شعبية محلية مثل «(لولا القرصعنة والجرجير كان مات ناس كتير)، (انطفت النار قال السنديان مكنت حاضر، وانهد البيت قال البلوط مكنت حاضر)، والكثير من أبيات العتابا التي كانت تلائم كل المناسبات التي كانت تُغنى بها، هنا عتابا أنشدها الشاعر الشعبي علي حميدي عند وفاة ابنته (عودي يا غالية عليي تعزي، عودي بجاه من كنت تعزي/شو بيفيدني كتر التعزي مزال وجهك تغبر بالتراب).

كان ارتجال العتابا والميجانا شائعاً في المنطقة، يخرج عفوياً سلساً مليئاً بالشاعرية، بالإضافة للسجع بالكلام العادي بين النسوة خاصةً «رحت شفت حماتي لا تشوفي شماتة». «وين هالغيبة يا مستورة الشيبة».

كان ارتجال العتابا والميجانا شائعاً في المنطقة، يخرج عفوياً سلساً مليئاً بالشاعرية، بالإضافة للسجع بالكلام العادي بين النسوة خاصةً «رحت شفت حماتي لا تشوفي شماتة». «وين هالغيبة يا مستورة الشيبة».

الأحداث تمر لتنقلك من عامٍ لعام ومن مرحلةٍ لأخرى، في بعض المقاطع تترتب الذكريات والقصص، بدون أن يربطها بسابقتها سياقٌ زمني أو مكاني، يمكن للقارئ اكتشافه، سوى أن تكون القصص لأحداث متشابهة، كاستحمام النسوة في النهر ومن ثم قصة استدعاء الجارة له لحمامها، وعرض قصص الحب المحرمة والعلاقة بين بعض الأزواج، وكنا نجد ربطاً مباشراً بين القصص بعيداً عن صنعات الأدب كما في (قصة أخرى تعبر عن طبيعة شخصية الأب المتحرية)، وكأن الكاتب تداعتْ لذاكرته مجموعة من القصص، فسارع لتسجيلها، منها قصصٌ عايشها شحود أو سمعها فنقلها لنا كما وصلته، ساعدته بذلك والدته التي حازت شكره الأول في مقدمة الكتاب، والتي عرفناها أكثر من خلال سرد قصة زواجها من والد شحود، ومن ثم استعراض لحياتها معه، واستعراض لحياة الوالد التي اختصرها منير بعبارةٍ نقشها على شاهدة قبره: (قال الحق…ولم تنصفه الحياة).

اقترب شحود في هذه المذكرات من الخطوط الحمراء، وسمح لنا بالدخول لبعض التفاصيل الدينية عند العلويين، فتحدث عن العشائر العلوية وأصولها، وعن دخول الدين عند الذكور البالغين، علاقة المرأة بالدين، كما تحدث عن العرفانية والتقية والتقمص في مقاطع مختلفة من المذكرات، لكن الشرح في ما يخص الأمور الدينية كان على هامش ذكر الأحداث والقصص، فهو موجودٌ في الحاشية لمن أراد الاستزادة أو التوسع بالمعلومات الواردة في المذكرات، كما في توضيح محاولات استقلال منطقة دريكيش عن الفرنسيين. وكان من الممكن أن تعتلي هذه المعلومات متن الصفحة، لكن ربما هي رغبة الكاتب بأن تتم القراءة بلا انقطاع من لا يهتم لمثل هذه التفاصيل.

تبرز الشخصية الأكاديمية التي لم تغب عن المذكرات، من خلال ذكر المراجع بأمانة يتحراها الباحث عادةً في بحثه العلمي، وكذلك من خلال الحرص على شرح المفردات والأمور المحلية الخاصة بتاريخ ومعتقدات المنطقة، وبعض الشروح كانت استشهاداً من كتب (تاريخ العلويين – محمد الطويل، عن العلويين ودولتهم المستقلة – محمد هواش، وغيرها)، وتأتي أهمية أكاديمية الكتابة في كون هذه المذكرات تميل لكونها توثيقاً لمرحلةٍ زمنية أو لبيئة شبه مجهولة للكثيرين، أكثر من كونها عملاً أدبياً بحتاً، فنجد هنا توثيقاً لأحداث سياسية عايشها الكاتب، أو من حوله فنراها من زوايا مختلفة، فالحرب الأهلية في لبنان من وجهة نظر عاملٍ سوري والكثير من الأحداث السياسية التي تقصد منير شحود الإضاءة والتعليق عليها باعتباره ناشطاً سياسياً، وقد بدأت معالم التوجه السياسي بالظهور في شكل واضح من خلال الفصل الأخير «تيه الخيارات».

أثناء سرد الذكريات، نجد أن الكاتب يُسقط واقعه على ذكرياته، كإثباتٍ لصحة وجهة نظره، حيث قارن موقف نقابة العمال السلبي من عمال الميناء، بموقف نقابة المعلمين لاحقاً العدائي بعد فصله من جامعة اللاذقية، وإن لم يستنتج الكاتب وقائع حالية من أحداثٍ ماضية، يقوم القارئ باللاوعي بهذه الوظيفة عوضاً عنه!

يمكن اعتبار هذه الكتاب قطعة من قطع البازل السورية، تساهم بتوضيح الصورة وإكمالها، وقد جاء بتوقيتٍ حساس كان من الضروري فيه أن تتوضح الكثير من النقاط التي برع الكاتب بكشفها ضمن البيئة التي تدور فيها الأحداث، بعيداً عن المبالغة أو التجني، بكثيرٍ من الحيادية، نجد قصة حياة ابن بيئة ريفية في الساحل السوري، قضى شبابه وعاش كل تفاصيل الحياة بين المنزل والطبيعة، الدراسة والعمل، حيث عمل في مجالات شتى، أحب وغامر وخلال كل ما مرّ به كان يسجل في ذاكرته ـ كما سجلت ذاكرة والدته – جزءاً من التراث اللامادي للمنطقة من أغنيات، قصص، أمثال ومعتقدات لينقلها لنا بأمانة تامة، انتقل لاحقاً للجامعة، ودرس الطب، وبدأ إطار الأحداث التي يعيها يتوسع، منير شحود قال الحق كوالده لكن الحياة ستنصفه كما أنصفها وسجل ماضيها كوثيقةٍ تمضي للمستقبل.

٭ شاعرة سورية