صناعة القصص

بقيت مقولة رولان بارت الشهيرة، الشاب البنيوي في بداياته، راهنية عبر ثقافية وتاريخية لأنها أكدت نجاعتها ووجاهتها، فهي – أي القولة – تلخص وضعية الإنسان الأنطولوجية في علاقته بالسرود من جهة، وفي كونه حكاء، مبدعَ قصص أدبية، أو غير أدبية شفوية في محادثاته اليومية، أو في مجال العلاقات الاقتصادية والسياسية والإشهارية من جهة ثانية. وإن كونية السرود لا تعني عموميتها وسطحيتها وابتذالها، ولا تعني أنها غير خاضعة لمنطق القص واستراتيجياته وحبكته وتنويعاته، وإن تدفقت رواية القصص على ألسنة الناس العاديين، أو المشهورين في وسائل الإعلام، أو تَمثـل رجال الاقتصاد والسياسة والدين قوتها التأثيرية في الإقناع، وفي قيادة الشعوب وتعبئتها وترويضها وتخديرها، أو تأكدت حاجة المنتج إلى القصة لترويج المنتوجات التجارية مهما كان ثمنها أو قيمتها النفعية (أدوات الزينة وتليين الشعر والبوتوكس والملابس والآلات الإلكترونية…)، أو احتاجها الديني للإقناع بالفتاوى الدينية، رغم تجاوز العصر مضامينها وأهدافها التي كانت تـُقبل دون إعمال عقل في نجاعتها وعلاقتها بالراهن البشري وتطور فهم الإنسان لمقاصد تلك الفتاوى، التي كانت رائجة في عصر من العصور.

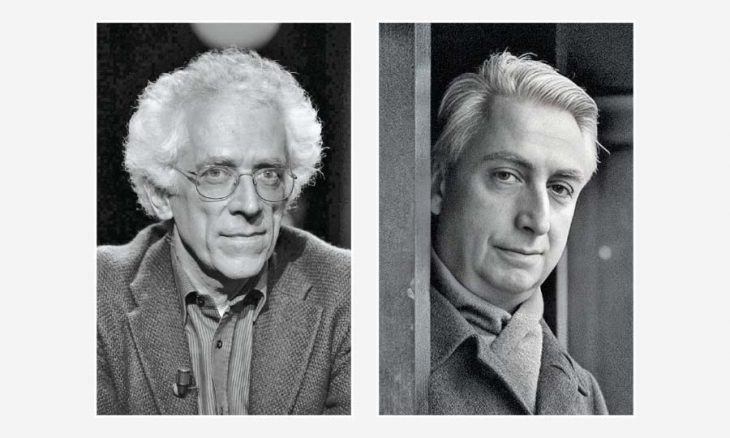

إننا نعيش عصر صناعة القصة اليوم عند الشعبويين من السياسيين وزعماء الأحزاب ووسطاء الانتخابات: في تونس مثلاً، بعد الحراك الاجتماعي، نذكر حزب قلب تونس أو «المقرونة» وفق المتندرين الساخرين من الشعب، أو من الأحزاب الأخرى، والجمع بين حزبين متناقضين رؤى أيديولوجية واستراتيجيا سياسية، ونعني «النهضة» و«النداء»، وتم اشتقاق مصطلح هجين «النهداء». واحتاج صناع الحروب إلى اختلاق قصص الإرهاب أو الأسلحة النووية (حرب أمريكا على العراق وأكذوبة بوش الابن) لترهيب الشعوب من الموت، وليؤكدوا صدق سيناريو الحروب المصطنع، يقومون فعلا بوضع المتفجرات والأسلحة النووية وتصويرها وترويجها في كل وسائل الإعلام، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، ويصنعون فيديوهات لخطابات سرية لم تحدث. إنه عصر تركيب الصور والأصوات المجانسة للمستهدفين من الرؤساء، وزعماء الأحزاب، وهذه الفيديوات المركبة، تروي قصصا تأثيرية تـُبنى ثلاثيا أو خماسيا (تزفيتان تودوروف Tzvetan Todorov وبول لاريفاي Paul Larivaille). وتتكثف هذه القصص الدرامية زمن الثورات وانتفاضات الشعوب على الديكتاتورية، وزمن الصراعات السياسية الكبرى بين الدول الاستعماريـة نفسها الرأسمالية والشيوعية، سابقا، أو بين الطوائف الدينية.. وكلنا نتذكر كيف تنسج القصص عن «عودة شعب الله المختار»، او المهدي المنتظر، أو نهاية العالم وقيام الساعة، عندما تشتد الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية (تاريخ القهر الاجتماعي) خاصة.

سنأخذ مثالين لرواية القصص حتى لا يكون كلامنا عاما، وحتى نقرب المفهوم Story telling إلى الأذهان: الأول مستمد من عالم السياسة، والثاني من عالم الإشهار، ونعتقد أن المثالين يتنزلان في تحليل الخطاب عامة والسردي خاصة، وفي فهم معنى السردية في مجال رواية القصص خارج المؤسسة الأدبية، لا التخييلية، لأن التخييل ليس خصيصة الأجناس الأدبيـة فحسب، بل يمكن أن نجدها في كل أشكال الخطابات والأقوال، فنحن نتحدث هنا عن سلطة السرد مطلقا وما التخييل إلا عنصر من عناصره، قد يتسرب باحتيال أو قد يكون شكلا من الاختلاقات والتزييف.

الخطاب وبناء الذات

القصة الأولى نستمدها من السياسة وأيام الانتخابات التي تكثر فيها رواية القصص والشعبوية المفرطة، فيروي المرشح نفسه للرئاسة مثلا، وقد هندس أعوانه القصة في حبكة محكمة مؤثرة، سيرته الذاتية أولا، ويرسم صورة الذاتimage de soi ، ويقدم سيرة طفولة وكفاح بضمير المتكلم المفرد ويسرد رواية العائلة؛ هذا في المستوى الفردي، أما إذا تعلق الأمر بالذاكرة التاريخية فيلتجئ المرشح نفسه للرئاسة، بمساعدة مهندسي الخطاب الذاتي، إلى رواية سير زعماء السياسة في التاريخ، ويعدد مناقبهم وأعمالهم، ويركز على بطولاتهم وانتصاراتهم، ويستشهد بنصوص متنوعة (التناص البينخطابي). وهنا تتفاوت ثقافة المترشحين ومهندسي القصص، ضعفا حجاجيا أو قوة خطابية، وترافق القصةَ أفلامٌ وثائقية تاريخية، أو مستمدة من الروايات (الأجناس الأدبية التخييلية)، التي تسرد سير الزعماء مثل نيلسون مانديلا وجمال عبد الناصر.. ويتقمص المترشح الدور التاريخي في حاضر السرد، ويتماهى مع شخصية الزعيم فيكتسب هوية جديدة استمدها من رواية القصة، منتقلا من ضمير هو أو هم، إلى نحن الجماعية، نحن القادة في تاريخ سياسات الدول. قال قيس سعيد: «إما أن تتحدث عنا أجيال من أحفادنا بفخر، أو أن نكون سطرا مُخْجِلا يُدرسونه في كتب التاريخ»، فيكسب المترشح ذاته سلطة الزعماء، ويتجاوز الهوية الفردية إلى الهويات المتعددة الجماعية..

ولا تبنى صورة الذات من منظور أحادي، وإنما تتقاطع الرؤى، كما يقول باتريك شارودو في كتابه «الخطاب السياسي، أقنعة السلطة»، فالآخر لا يقتصر على رواية بناء الذات نفسها، ومن جهة رؤيتها الخاصة، فهو ـ أي الآخر- يجمع كل ما يعرفه ما قبلياً، عن تلك الذات المتحدثة عن نفسها، فضلا عن الأعمال اللغوية المنجزة في وصف الآخر لكيفية بناء الذات.

ولا تبنى صورة الذات من منظور أحادي، وإنما تتقاطع الرؤى، كما يقول باتريك شارودو في كتابه «الخطاب السياسي، أقنعة السلطة»، فالآخر لا يقتصر على رواية بناء الذات نفسها، ومن جهة رؤيتها الخاصة، فهو ـ أي الآخر- يجمع كل ما يعرفه ما قبلياً، عن تلك الذات المتحدثة عن نفسها، فضلا عن الأعمال اللغوية المنجزة في وصف الآخر لكيفية بناء الذات. فلو تأملنا في الصورة المثلى التي بناها الرئيس قيس سعيد في المناظرة الإعلامية، للاحظنا أنها لم تمثل الصورة القديمة ما قبل المناظرة فحسب، بل اختزن لاوعيه صور السابقين، خاصة الزعيم الحبيب بورقيبة، والصورة التي يريدها الآخر المنتخب، والتي يحلم أن تتحقق ولا تتناقض مع الصورة في حاضر السرد، لكن بعد الانتخابات ستظهر صورة جديدة يبنيها الرئيس، وفق المستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ثم يسهم الآخر المناصر في بناء أسطورة ذات خارقة لصور من سبق الرئيس الحالي، ويبني الآخر المعارض صورة الشعبوي، والمتعالي عن التاريخ الوطني، وعن الماضي والذاكرة الوطنية. غير أن قيس ألح على صورته المنشودة عنده وعند أنصاره، وتجلت في بعض المشاهد والمواقف والوضعيات، كما في لقائه الأخير مع مديرة التلفزيون الوطنية، وقد لامها على برنامج «الزمن الجميل، والحال أنه ينبغي على الإعلامي أن يواكب أحداث عصره ويعرض قضايا مجتمعه: الفقر والبطالة والهجرة غير الشرعية… وبذلك لاحظنا رواية بناء الذات في صور متعددة، متحولة في الزمن، تتقاطع فيها وجهات النظر، وقد يكون للمناصرين له في الانتخابات دور في بناء المتحدث عن نفسه صورته الجديدة، حتى لا يخيب ظنهم فيه وتتلاشى الصورة المنشودة في الأذهان. هكذا تكون القصة المشتركة تفاعليا في بناء ذات واحدة تتقاطع فيها الرؤى وتتعدد، لأشخاص غائبين، ولكنهم ممثـلون عبر خطاباتهم أو آمالهم في لاوعي المتحدث عن ذاته، وتمثل رؤى آخرين حاضرين زمن بناء الذات الجديدة مباشرة في تجوال الرئيس في الأسواق وشوارع المدينة، أو في وسائل الإعلام بمختلف أنواعها، إنها رواية شعب يحلم بتحقيق أهداف الثورة، والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم.

أما المثال الثاني فيتعلـق برواية حياة المنتوج من وضعيـته الأولى خاما، إلى بيعه واستهلاكه، أو من قبل انطلاق القصة والاستعدادات التقنية والبشرية الذكية لسرديتها، ثم تُروى مراحل الصنع وكيفية إتمامه وقيمته ونجاعته ونجاحه، وتنقل قصة إشهاره تلفزيونيا، أو على المواقع الخاصة، وصولا إلى المستهلك.. ويستشهدون بأقوال المستهلكين في المنتوجات «اللي في عينك حلا موش كان من البرة جا» فتؤثر في المشترين الجدد.. وكثيرا ما نتابع في الإشهار قصة حذاء رياضي قبل اللعب على عشب الملعب، ثم تعمل المخيلة على متابعة القصة تخييلا في سردية جميلة، تشترك فيها العناصر التالية لتحقيق جمالية الفرجة، كان الحذاء بطلها وتُضاعف الرجل الرياضية الماهرة في تسديد الهدف والعشب وبقية الفريق والجمهور المتفرج من هذه الجمالية، فننتقل من الحذاء البؤرة في القصة الإشهارية إلى تخيـل عناصر الفرجة كلها، وتتحقق صورة اللعبة كاملةً في ذهن المتفرج الذي سيُقبل على شراء الحذاء الرياضي، إنها قصة التسويق وقوتها في التأثير في الأبصار والخيال والعقول.

تدفق القصص

وليست صناعة القصص حكرا على السياسيين، أو الأحزاب والتجار والإشهاريين، وقد اختفى وراءهم التقنيون المختصون في هذه الصناعة وتخدير العقول، بل انتشرت عند المهتمـين بصحة البشر من الأطباء وصناع الأدوية واللقاحات ويشترك هؤلاء مع الإعلاميين في تحبيك mise en intrigue مشاعر النـاس وبعث الخوف في النفوس، أو تنتقل عدوى التحسيس من مخاطر الأوبئة والكوارث الطبيعية والصحية، فتتكثـف القصص الموازية لقصص المختصين في الصحة، وتكون هذه القصص الطبية مواضيع محادثاتهم اليومية في المقاهي ووسائل النقل وفي الفضاء العمومي عامة.. بل وفي الأحياء والحمامات الشعبية، تواصل النساء العاديات إنتاج قصص جديدة متولـدة من المسموع المتناقل سريعا على ألسنة الناس بمختلف مستوياتهم الاجتماعية والثقافية، فتمتزج احتفالية اغتسال الأجساد بأهوال القصص، التي أنتجتها مخيـلة هذه الشريحة الاجتماعيـة من النـساء، وتتفاوت ردود الأقوال والأفعال بعد سردية قصص كورونا وانفلونزا الطيور وجنون البقر وحمى القرود. وهكذا تتوالد القصص ويتدفـق اللسان وينشط الذهن السردي، ويتفنن ناقلو هذه القصص وغيرها في الزيادة والاختلاق، فترى الأفواه فاغرة والعيون واسعة والذهن يشتغل، لينتج قصصا أخرى. فلا يتعلـق الأمر بالقول الشائع «إن القصص للأطفال»، بل هي لكل النـاس وفي كل الأزمان والوضعيات.

لقد عرف هؤلاء كلـهم بمختلف ثقافاتهم ورؤاهم الأيديولوجية كيف يتمثلون القصص وفنياتها ويستثمرونها في العلاقات البشرية والتـواصل اليومي، إنها رواية القصة، بأشكال مختلفة. إن حاجتنا إلى القصص لن تتوقف مهما يكن طرق صناعها في إنتاجها وأهدافهم القريبة المدى أو البعيدة، ولا يكتفي هؤلاء جميعا صناعا ومتلقين متأثرين، سلبيين أو واعيين، بتناقل القصص وإنما التمتع بها وإن كانت على قدر كبير من الفظاعة واستغلال العواطف وتخدير العقول، فإنها يمكن أن تحقـق جمالية لا تقل عن جمالية القصص الأدبية التخييلية (الرواية والأقصوصة…) وكتابات الذات المرجعية، رغم استحالة وقائعيتها مطلقا.

وتتلاشى النظرية السردية عند هؤلاء الخبراء التقنيين البارعين في صناعة القصص داخل الخطاب السياسي والإشهاري وفق حاجات الرواة والمستهلكين، ولا يتجلى إلا الذكاء السردي الخطابي مستعينا بالتكنولوجيا الرقمية والفيديوات والصور واللافتات.. أو يمكن أن يكون رواة هذه القصص السياسية والتجارية للماركات العالمية مطلعين على الميكانزمات السردية، وأدوات القصة وبلاغتها ويملكون خيالا واسعا، فيصبح العقل آلة لصنع القصص، ويحقـق فن رواية القصص أرباحا طائلة للشركات التجارية، ويسهم في نجاح المترشح للانتخابات إذا تفنن جيدا في تخطيط رواية القصص الذاتية والجماعية والتاريخية.

أكاديمية تونسية