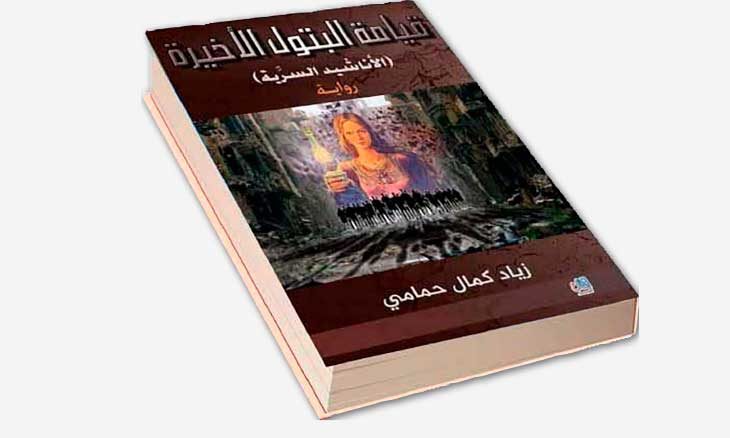

تتناول رواية «قيامة البتول» للروائي السوري زياد كمال حمّامي، الصادرة عن دار نون 4 للنشر والطباعة والتوزيع ـ حلب – سوريا 2018، قضية الحرب المشتعلة في أرض سوريا، وتطرح في خطابها السردي رؤية جديدة، تتجلى في العديد من الإشارات بالمتن الروائي، التي جاءت في مواضع جمة، تحمل صوت المؤلف الضمني، وإن كانت بنبرة عالية الصوت، وهو يتأمل مآلات الحرب في سوريا، التي بدأت ثورةً ضد الاستبداد والديكتاتورية والفساد، والتطلع إلى إقامة نظام ديمقراطي جديد؛ وبين التآمر الدولي والإقليمي، الذي تلاعب بالثورة، وجعلها ميلشيات مسلحة متصارعة، وكان الضحية هم أبناء الشعب، الذين تفرقوا في الأرض لاجئين، بعدما تركوا ديارهم وأرضهم ومزارعهم ومصانعهم، لتصبح نهبا لأفراد الجماعات المتقاتلة، في واحدة من أشد مآسي العصر الحديث دموية وعنفا.

والإشكالية أن الحل لن يتأتى بإيقاف الحرب ذاتها، وإنما فيما خلّفته الحرب من بغض طائفي، وتعصب مذهبي، وإرث من الثارات، لن ينتهي في زمن قريب، إلا بمنظومة كبرى من العدالة والتآخي الوطني، يصعب إيجادها.

لقد علا صوت «المؤلف الضمني» معبرا عن وعي المؤلف الحقيقي، الذي أجبر على المنفى، ومن ثم راح يتأمل مجريات الحرب الظالمة في وطنه، وقد تحولت إلى نار ودمار ودماء واغتصاب، متسائلا بشكل مباشر: «ما هذه الحرب المؤلمة؟»، طرف يقول إنّها ثورة، والطرف الآخر يصفها بالأزمة والفتنة، وطرف ثالث يعتنقها جهادا، وآخر يعدُّها احتلالا، وأطراف أخرى تؤكّد أنها: فوضى!». فلا يشكك أحد في موقف المؤلف، ويراه ألما مما حدث، ومازال يحدث، وهو مثل الكثيرين، بات مفجوعا على وطن تم تدميره تماما، بعدما تعلقت القلوب والآمال بمستقبل أفضل، وها قد مرّ على الحرب عقد من الزمان، فكانت المحصلة أشد إيلاما، فتدمرت مدن الوطن، وتشتت الشعب، وتعاظمت المأساة.

وهو في تساؤله السابق، يستعرض بإيجاز مواقف أطراف الأزمة، ما بين مؤيد للنظام، أو ثائر، وفي جميع الأحوال، فإن هذه التساؤلات تشي بأن ثمرة الثورة صفرية، دموية، عشوائية في الانتقام، فتناثرت جثث الأطفال والنساء تحت الحطام.

ونرى أن هذا التساؤل يعبر عن موقف أبناء الشعب من البسطاء، هؤلاء الذين لا يفهمون كثيرا في السياسة، ولا يدركون فلسفاتها وتحليلاتها، فهمُّهم في الحياة هو ضمان لقمة العيش في أمان وهدوء وراحة. هذا الشعب الذي وجد نفسه في النهاية، إما مشتتا في المنافي، أو عابرا في قوارب الموت إلى أقطار أوروبا، لندرك جليا أن الشعوب هي التي ستدفع الثمن في النهاية. وقد صبّ المحاربون الجدد، والقدامى، جام غضبهم على الأحياء السكنية، وفق ما أبانه المؤلف في ثنايا المتن السردي، عندما يصف آثار قصف همجي: «صورة طفلة أنقذت من موت محتَّم.. الدماء تغسل وجهها بالكامل، وهي تسأل والدها المُصاب: بابا، لماذا يقتلوننا؟ تصمت الأجوبة، تُغتال المعاني، وتتناثر أمامه آلاف الصور. سؤال شديد البراءة، ويعبر عن حجم الأزمة، وكيف أن الأطفال لا يعرفون سببا لقتلهم، ونحسب أن بقية أبناء الشعب البسطاء لا يعرفون موجبا لهذا القتل، ولكنهم في النهاية يُقتَلون.

هذا، ومن أشد مآسي الحروب، إنها تفتح جراحا لا تندمل على مستوى اللحمة الاجتماعية، عندما تتعالى الطائفيات، وتشتد العصبيات، وتُرفَع الشعارات. وقد استطاع المؤلف أن يجعل من مدينة حلب نموذجا للتعايش بين مختلف الأديان: الإسلام والمسيحية واليهودية، ناهيك من التعايش بين المذاهب والأقليات الإسلامية المختلفة: الشيعي والسني والدرزي والعلوي وغيرها، من خلال نماذج الشخصيات التي أوردها السارد في روايته، ولكن عندما وقعت الحرب، كانت الكارثة على التعايش نفسه، ولذا نقرأ في المتن: «لم يكن أهالي حلب، قبل سقوط مئذنة المسجد، يعيرون اهتماما لتسميته، وإن سألتَ أيّا منهم، فإنّه سيجيبك بثلاثة أسماء له، الجامع الكبير، وجامع سيّدنا زكريا، طبعا، لوجود مقام النبيّ المذكور فيه، والمسجد الأمويّ الكبير، كما تسمّيه كتب التاريخ، وهو أقل الأسماء المتداوَلة شعبيّة، ولعلّ الأمر يعود إلى أنّ الأهالي الأصلاء، وهم يقطنون أقدم مدينة سكنيّة مأهولة في العالم، قد نبذوا الطائفيّة، والعنصريّة، المذهبيّة، وطردوها بعيدا، مثلما يُطرَدُ الجراد الفتَّاك من الحقول». الخطاب هنا يؤكد على فكرة التعايش، ونبذ التعصب بكلمات مباشرة، ربما نتحفظ فنيا على طابعها المقالي الاسترسالي، الذي يبعدنا عن فنية الرواية، التي تتوسل من الحدث والحوار والرمزية والدلالة سبيلا، ولكن يبدو أن هذه الرؤية تمثّل إلحاحا من المؤلف الضمني، كي يقدم لنا سوريا قبل الحرب، حيث تنهض مختلف المساجد والمعابد لكل الأديان والمذاهب، وتحظى باحترام الجميع.

ومن أشد مآسي الحروب، إنها تفتح جراحا لا تندمل على مستوى اللحمة الاجتماعية، عندما تتعالى الطائفيات، وتشتد العصبيات، وتُرفَع الشعارات.

أما في هذه الحرب، فإن العصبية امتلكت العقول والأفئدة، وحلّت لغة المحو والإفناء محل لغة التسامح وقبول الآخر، وهذا متوقع بالطبع، وما هذه اللغة إلا نتيجة لما هو كائن في الحرب السورية – السورية، التي ترعاها أطراف إقليمية ودولية، لكل طرف منها أجندته الخاصة، التي ترفع شعارات تعبر عن أيديولوجيته، ما بين مذهبية أو عنصرية أو مناصرة لطرف ضد آخر. فما يرصده المؤلف في روايته ليس تشريحا ولا وصفا، وإنما هو مآلات الحرب ومظاهرها، ولابد من البحث عمّن وراءها، الذي قتل وعذب وانتهك ودمر، وهو يظن أنه يتقرب إلى الله بذلك، أو يحافظ على حدود الوطن، أو يخدم قناعاته الفكرية أو المذهبية أو العنصرية، وما أقساها من قناعات! عندما تعمد إلى سياسة القتل والإحراق، وتظن أنها ستنجح في إلغاء المخالف لها، وفي الحقيقة أنها تدمر الشعب والوطن، والتاريخ والعيش المشترك.

وهو ما يعبر عنه المؤلف الضمني بقوله: «الواقع اختلف الآن، وما يحدث من همجيّة لا يفرق بين شخص وآخر، القتل هو القتل، والاغتصاب هو الاغتصاب، والحرب هي الحرب، لا توصيف آخر، وهو يعرف أنّ ما يحدث الآن، ما هو إلّا بداية البدايات، أمّا النهايات السعيدة، فلا أحد يستطيع أن يتنبّأ بها مطلقا». فالتكرار المتعمد لألفاظ: الحرب والقتل والاغتصاب، إنما يعبر عما يحدث من الأطراف المتقاتلة، التي عملت على تهجير الشعب، وتفريغ الأحياء، متخذة من التفجيرات والمذابح الجماعية والتدمير الكامل (سياسة الأرض المحروقة) سبيلا لها، وهي للأسف أنتجت صراعات بين أطراف الشعب وجماعاته ونخبه، وليس أدل على ذلك من هذا الصراع الذي نشب بين المحامين – دعاة العدالة والقانون- فقد «اغتيل محامٍ مشهور لحظة خروجه من مكتبه بإطلاق الرصاص في رأسه! وأن نصف محاميّ المدينة تظاهروا اليوم في القصر العدليّ مطالبين بالحرّيّة والعدالة ومحاربة الفساد، وأنّ النصف الآخر كان مواليًا للنظام، ولهذا، وأمام اختلاف النصفين، وهتافاتهما المتضادّة، جرى اشتباك بالأيدي والأقلام والحقائب التي تخفي الدعاوى والمرافعات القانونية، وأنّ أحد القضاة عضَّ الأذن اليسرى لزميله، ولم يتركها حتّى اقتلعها، ورماها داخل قاعة المحكمة العسكريّة». إن هذا الصراع ليس مستغربا، عندما نقرأه في ضوء علم النفس السياسي، وسيكولوجية الجماهير، فسلوك الحكومة ينعكس بالتبعية على سلوك الجماهير، فإذا كانت الحكومة ديمقراطية تحترم المخالفين وتقيم القانون وتعاقب الفاسد، فإن الجماهير ستسير على هداها، وإذا كانت الحكومة مستبدة طاغية، لا تعرف إلا السجن والتعذيب لمن يخالفها، فلك أن تتوقع المشهد السابق من صراع نشأ بين أنصار الحكومة المستبدة، والمحامين المستقلين المدافعين عن حقوق الإنسان، وضد اغتيال محام شهير، وصار الصراع عنيفا، تطايرت فيه الأوراق القانونية، وتعالى السباب، وامتدت الأيدي بالضرب، والأسنان بالعض.

لقد انقسم الشعب خلال سني الحرب إلى فئات: مؤيد (للنظام) ومعارض، إسلامي وعلماني، إسلامي معتدل وآخر متطرف (تابع لداعش)، إسلامي إخواني، وآخر تابع لـ»القاعدة»، وهناك علمانيون يسار، وعلمانيون ليبراليون، منهم من هو مؤيد للنظام، ومنهم من هم معادون له، وهكذا تمزق الشعب اجتماعيا وفكريا. ولكن القسمة الأبرز، تجلت واقعيا من خلال ما حدث لعامة الشعب السوري، الذي انقسم ما بين مهاجر لاجئ خارج الوطن، وباق ساكت خائف على أرض الوطن، الأول ينعم بالحرية والهرب من القتل والتعذيب والسجون، والثاني مسجون في صمته، خائف، يتوقع الموت أو الاعتقال في كل لحظة، فقد أمعنت قوى الأمن في المراقبة، وباتت تحصي على الناس كلامهم ومكالماتهم، فضلا عن أنفاسهم، وهذا الموقف دال، فلنقرأ من الرواية ما يبرهن عليه: «كلّ السوريين الذين هم خارج الوطن، يتوقّعون حدوث أيّ طارئ أو مصيبة ربّما تقع بين الثانية الواحدة والأخرى، ورغم ذلك، تردّ أم عبد السلام دائما: «نحن بخير والحمد لله.

هي لا تستطيع الشرح الواقعيّ لما يحدث في المدينة، وفي الحارة نفسها، خشية من تنصّت المخابرات، وأجهزة الأمن، وهذا سيؤدّي إلى الاعتقال والتعذيب والتحقيق حتما، ولهذا، تقرأ هذه الرسائل، وتبكي. هل كانت تبكي أشواقها لابنتها الوحيدة؟ أم تبكي للحال الذي أصبحوا عليه بعد اندلاع الثورة؟ أم إنّها تبكي حرّيّتها الضائعة في التعبير عن مشاعرها وأحاسيسها؟».

فتلك هي أم عبد السلام، تحادث ابنتها المغتربة، ينازعهما الخوف كلتاهما، الخوف من مجهول، من الموت، الذي قد يفاجئهما في لحظة، فالابنة المغتربة تخشى على أمها وأسرتها في حلب من الموت بكافة صوره، والأم تخشى على ابنتها في منفاها. ويثور السؤال في ثنايا الأسطر: «هل هذا هو المآل النهائي للثورة؟ فلا حرية، ولا أمان، ولا حاضر، ولا مستقبل، ولا أسرة مجتمعة، ولا حياة رغدة».

٭ كاتب من مصر