أصبحت سوزان سونتاغ (1933-2004) الكاتبة الروائية والناقدة الأدبية والفيلسوفة والمخرجة المسرحية والسينمائية الأمريكية، أسطورة جيلها وانعكاسا حقيقيا للعصر الذي عاشت فيه. قوة شخصيتها آسرة، وثقافتها العميقة في مجالات معرفية عديدة مثيرة للإعجاب. كتبت أربع روايات ومجموعتين قصصيتين وعدة مسرحيات وخمسة كتب مقالات. ترجمت أعمالها إلى 32 لغة مختلفة، وحصلت على العديد من الجوائز الأدبية الأمريكية والعالمية المرموقة، وأخرجت أربعة أفلام طويلة، ولعبت دور البطولة في أحد أفلام وودي آلن. حققت سونتاغ ما كان يعتقد أنه مستحيل بالنسبة لكاتبة أمريكية: فقد استطاعت الكتابة بعمق وسهولة عن الفلسفة البنيوية وتاريخ التأويل، وهما موضوعان لم يتم استكشافهما إلا قليلا في الثقافة الأمريكية. كتبت أيضا عن التصوير الفوتوغرافي، والإيدز والمرض، وحقوق الإنسان، والأيديولوجيات اليسارية. حياتها عبارة عن بحث داخلي لا نهاية له عن الحدود بين الفن الحقيقي والمصطنع، والاستعارة والواقع، والحقيقة والأكذوبة.

عرفت سونتاغ بنشاطها السياسي إلى جانب نشاطها الأدبي، فقد كتبت كثيرا عن مناطق الصراع، وكانت دائماَ تدعم أقوالها بالأفعال، فقد ناهضت حرب فيتنام قائلة: «العرق الأبيض هو سرطان تاريخ البشرية». وقامت عام 1968بزيارة هانوي المحاصرة، التي كانت تتعرض للقصف الجوي لإظهار التضامن مع الشعب الفيتنامي. بعد وقت قصير من حرب أكتوبر عام 1973، أخرجت فيلمها الوثائقي الطويل «الأرض الموعودة» Promised Land المحظور في إسرائيل. وهو عمل تناول الوضع الفلسطيني في الأراضي المحتلة. هناك صور دبابات مثقوبة بالقذائف وبقايا جنود متفحمة، لكن أيضا صور حياة شارع يومية، ومناظر صحراوية، وجنازات، وحائط المبكى. الموسيقى التصويرية للفيلم عبارة عن مقطوعات موسيقية من الراديو، ودقات أجراس كنائس وإطلاق نار، وتعليق صوتي مطول لاثنين من المفكرين الإسرائيليين المتعارضين سياسيا، الفيزيائي يوفال نيئمان والكاتب يورام كانيوك، الذي يقول: «اليهود لم يفهموا المأساة أبدا». شاركت سونتاغ بهذا الفيلم في مهرجان كان 1974، وتم عرضه في مهرجان فلسطين السينمائي في لندن عام 2012.

أقامت سونتاغ في سراييفو المحاصرة عام 1989 تضامنا مع الشعب البوسني، قدمت بنجاح مسرحية «في انتظار غودو» لصموئيل بيكيت، في تجربة فريدة من نوعها في مسرح مضاء بالشموع، واكتسبت شهرة واسعة بين سكان المدينة، ومُنحت لقب «مواطن شرف» وبعد وفاتها أطلقت بلدية سراييفو اسمها على شارع وساحة في المدينة. وعارضت بشدة غزو العراق، في الوقت الذي كان يتهم فيه المعارضون بالخيانة. وكتبت مقالة بعنوان «في ما يتعلق بتعذيب الآخرين» ردا على إساءة معاملة السجناء العراقيين على أيدي الجنود الأمريكيين في سجن «أبو غريب» في بغداد، وقد نُشرت في عدد 23 أيار/مايو 2004 من مجلة «نيويورك تايمز».

ولدت سوزان عام 1933 في نيويورك. أمضت طفولتها في ضواحي توكسون. توفي والدها عندما كانت في الخامسة من عمرها، وتربت في كنف أم غير محبة: باردة، جميلة، مدمنة على الكحول. كانت سوزان منذ الصغر تمتلك بالفعل موهبة مميزة في إصدار الأحكام الذكية. نضجت عقليا في سن مبكرة. تعلمت القراءة في الثالثة والكتابة في السادسة من عمرها. في سن الخامسة عشرة، دخلت جامعة بيركلي (كاليفورنيا) (1948-1949). تخرجت من جامعة شيكاغو بدرجة البكالوريوس في الآداب عام 1951 هنا، في عام 1952، التقت بمدرس علم الاجتماع الشاب، فيليب ريف، الذي تزوجته بعد 10 أيام من لقائهما. وفي العام نفسه، أنجب الزوجان ابنا أطلقا عليه اسم ديفيد، الذي أصبح في ما بعد كاتبا وباحثا سياسيا. وسرعان ما انتقلت العائلة إلى بوسطن، حيث درست سوزان الأدب الإنكليزي وأعمال الفلاسفة الكلاسيكيين في جامعة هارفارد. في عام 1954 حصلت على درجة الماجستير في الفلسفة. في عام 1957، أثناء دراستها في أكسفورد، واجهت مشكلة التمييز الجنسي، لذلك سرعان ما انتقلت إلى باريس، حيث أصبحت قريبة من المثقفين الأمريكيين، الذين تجمعوا حول مجلة Paris Review. شاركت بنشاط في السينما والفلسفة الفرنسية وكتبت الكثير من المقالات. في عام 1959، عندما كانت في السادسة والعشرين من عمرها، عادت إلى أمريكا، وطلقت ريف، وبدأت في تربية ابنها بمفردها، رافضة المساعدة المالية من زوجها، وفي أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات من القرن الماضي، قامت بتدريس الفلسفة في عدد من الكليات والجامعات الأمريكية، بما في ذلك جامعة كولومبيا، لكنها تركت مسيرتها الأكاديمية لاحقا. في أوائل الستينيات، انتقلت إلى نيويورك وبدأت العمل محررة في مجلة «كومنتاري» عازمة على إعلان «منظومة جمالية جديدة» توصف لاحقا بأنها ثورة في الوعي.

بقدر ما كانت تعشق الثقافة العالية، شعرت سونتاغ بأنها مضطرة لشرح هذا التغيير الكبير في الحساسية الأمريكية تجاه الثقافة السائدة. من خلال كتابة المقالة النقدية التي أثبتت أنها مهنتها الطبيعية. أوضحت مرارا أن الممارسة الفكرية المتمثلة في تفسير فكرة مجردة من خلال أخرى قد استنفدت، وقالت إن الشيء نفسه، الشيء بشروطه الخاصة، هو الذي يجب أن يحظى الآن باهتمامنا، كان على القراء الجادين أن يلمسوا إرهاصات الموسيقى الجديدة، والفن الجديد، والتلهف الجديد للتجربة المباشرة. كان عليهم استثارة الحساسية داخل أنفسهم لكي يروا ويسمعوا ويشعروا أكثر.

بقدر ما كانت تعشق الثقافة العالية، شعرت سونتاغ بأنها مضطرة لشرح هذا التغيير الكبير في الحساسية الأمريكية تجاه الثقافة السائدة. من خلال كتابة المقالة النقدية التي أثبتت أنها مهنتها الطبيعية.

ملاحظات حول ظاهرة التكلف

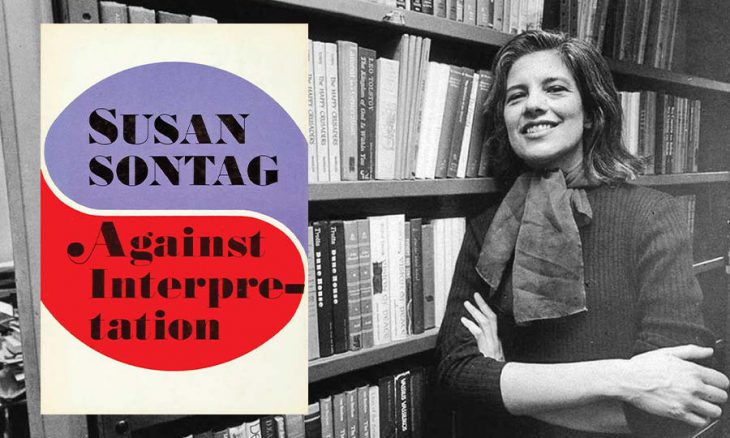

اكتسبت سونتاغ شهرة مدوية بفضل مقالاتها الطليعية المهمة التي أشاد بها النقّاد، وأثارت جدلا واسعا، ولم تفقد أهميتها حتى يومنا هذا. ولعل أبرزها مقالتان، الأولى بعنوان «ملاحظات حول ظاهرة التكلف» (Notes on Camp) نشرت في مجلة «بارتيزان ريفيو» عام 1964. والثانية «ضد التأويل» Against Interpretaionنشرت في العام نفسه في مجلة «إيفر غرين ريفيو» وأعيد نشرهما لاحقا في سنة 1966 ضمن كتاب حمل عنوان المقالة الثانية، إلى جانب مقالات عديدة أخرى، حول قضايا مختلفة في الأدب والمسرح والفنون الجميلة والسينما. تكتب سونتاغ، على وجه الخصوص، عن كيفية تفاعل المشاهد مع العمل الفني في عصر وفرة الثقافة الحديثة. وقد أصبحت هذه المجموعة من المقالات نصوصا أساسية للثقافة الحديثة والخطاب الأكاديمي.

قدمت سونتاغ مفهوم « camp» بمعنى استخدام المواد المبتذلة والقبيحة جماليا كوسيلة للتعبير. كلمة «camp» مشتقة من الفعل الفرنسي العامي se camper» الذي يعني اتخاذ موقف متكلف للغاية. وcamp في الإنكليزية – متصنع أو متفاخر أو مبالغ فيه. الكلمة بحد ذاتها ظهرت في اللغة سابقا، لكنها استخدمت كمفهوم جمالي في «ملاحظات حول ظاهرة التكلف».

الكامب هو أسلوب جمالي وإحساس يعد الشيء جذابا بسبب مذاقه السيئ ودلالته الساخرة. تدمر جماليات الكامب العديد من مفاهيم الحداثة حول ماهية الفن، وما يمكن تصنيفه على أنه فن رفيع عن طريق قلب السمات الجمالية مثل الجمال والقيمة والذوق، من خلال الدعوة لنوع مختلف من الفهم والاستهلاك. يمكن أن يكون الكامب أيضا ممارسة اجتماعية ويعمل كأسلوب وأداء لعدة أنواع من الترفيه، بما في ذلك الأفلام والملاهي والتمثيل الإيمائي. يشتمل الفن الرفيع بالضرورة على الجمال والقيمة، في حين يحتاج الكامب إلى أن يكون مفعما بالحيوية و جريئا وديناميكيا. كانت الظاهرة الأكثر لفتا للانتباه في هذا المجال هي أعمال الفنان الأمريكي آندي وارهول. كتب جون سيبروك في كتابه «ثقافة التسويق وتسويق الثقافة»: «في النصف الثاني من القرن العشرين، انهار صرح الثقافة الأرستقراطية. لقد حدث الأمر بسرعة مثل الزلزال، عندما عرض آندي وارهول رسوماته لعلب الحساء وقتاني الكوكا كولا في معرض Stable عام 1962. هاجم النقاد الفنان، واتهموه بالعملية شبه الآلية لإنشاء الأعمال، ومناهضة الفن وتسويقه – كل هذا هو جوهر الكامب الذي استكشفته سونتاغ في دراستها. بحلول الستينيات، سادت فكرة الأداء الحداثي التجريبي ( happenings) في الفن، وأصبح يُنظر إلى العالم كظاهرة جمالية.

وحسب سونتاغ، يستبعد camp المأساة والجدية بشكل عام من الفن، ولا يترك سوى الحساسية والفرح والسخرية. في مذكراتها، تفكر في حقيقة أن ظاهرة camp في جوهرها، هي سلوكية متطرفة في الفن – وبالتالي لا يمكنها ببساطة أن تعكس أي قاعدة. وبالعودة إلى سيبروك، يتذكر المرء حكمه على النموذج الجديد: «تم استبدال» لمن هذا الفن؟ بأسئلة المحكمين الثقافيين القدامى مثل: «هل هذا شيء جيد؟» و«هل هذا فن؟».

يجسد camp انتصار الأسلوب على المحتوى والجماليات على الأخلاق، والتعرف على camp في الأشياء والأشخاص – يعني إدراك الكينونة بوصفها ـ أداء أو دورا. إنه أبعد امتداد في الحساسية، لاستعادة الحياة بوصفها مسرحا. العمل الداخلي، والدور الاجتماعي، وبناء الذات أمور في غاية الأهمية بالنسبة إلى سونتاغ، وهذا ما شغلها في نفسها وفي الآخرين طوال حياتها. «إن الثيمة التي تمتد عبر كتابات سوزان هي هذا النضال على مدى العمر لتحقيق التوازن المناسب بين الأخلاقي والجمالي. غالبا ما كانت تنتقل من قطب إلى آخر، على سبيل المثال، كانت فكرة أن campيطغى على المحتوى» هي فكرة أيدتها ورفضتها في الوقت نفسه، كتبت سونتاغ: «إنني أشعر بانجذاب شديد إلى campبقدر ما تغيظني هذه الظاهرة بشدة».

سونتاغ هي ألمع ممثلة،، لثقافة القرن العشرين، لذا فإن اهتمامها بموضوعcamp أمر طبيعي تماما. يستوعب وعيها ويضع على الرفوف المتجاورة ظواهر بدرجات مختلفة تماما من العمق وسمات الثقافات الفرعية المختلفة. في مقابلة مع محرر «رولينج ستون» جوناثان كوت، اعترفت: «إذا اضطررت إلى الاختيار بين فرقة الروك (The Doors) ودوستويفسكي، بالطبع سأختار دوستويفسكي. لكن هل علينا أن نختار؟ لم يكن بوسعها اتخاذ هذا الاختيار – والاعتراف بسهولة بأن موسيقى الروك أند رول غيرت حياتها.

ضد التأويل

تركز سونتاغ في مقالها المؤثر «ضد التأويل» على ماهية التأويل في الواقع. وهي ترى أن التأويل غالبا ما يحجب شكل وأسلوب العمل ويفرض عليه برنامجا أخلاقيا أو أيديولوجيا. عنوان «ضد» لا يعني أن سونتاغ ضد التأويل، بل إنها تشكك في أولئك الذين يعارضونه وتحاول الدفاع عن التأويل. تناقش سونتاغ في هذا المقال أوجه التباين بين نوعين مختلفين من التأويل: التأويل الشكلي، والتأويل المبني على المحتوى. تعارض بشدة ما تعتبره تأويلا حديثا، أي الأهمية المفرطة المعطاة لمحتوى أو معنى العمل الفني بدلا من إيلاء اهتمام كبير للجوانب الحسية لعمل معين وتطوير مفردات وصفية لكيفية ظهوره وتأثيره. تحتقر سونتاغ بشكل خاص الأسلوب الحديث للتأويل مقارنة بالأسلوب الكلاسيكي السابق، الذي سعى إلى «تحديث الأعمال الفنية» لتلبية الاهتمامات الجديدة وتوظيف القراءات المجازية، حيث كان يُنظر إلى هذا النوع من التأويل على أنه يحل الصراع بين الماضي والحاضر من خلال تجديد العمل الفني والحفاظ على مستوى معين من الإجلال والرصانة. وترى أن النمط الحديث للتأويل قد فقد الحساسية ويسعى بدلا من ذلك إلى اكتشاف أو تدمير العمل الفني. تؤكد سونتاغ أن الأسلوب الحديث ضار تماما للفن والجماهير على حد سواء، فرض التأويل – «قراءات» مغلوطة ومعقدة تبدو وكأنها تبتلع العمل الفني، إلى الحد الذي يبدأ فيه تحليل المحتوى في التدهور والتدمير. إن العودة إلى تجربة فنية أكثر بدائية وحسية وشبه سحرية هو ما ترغب فيه سونتاغ؛ على الرغم من أن هذا مستحيل تماما بسبب الطبقات السميكة من التأويل التي تحيط بتفسير الفن والتي أصبحت تحظى بالاعتراف والاحترام. تتحدى سونتاغ بجرأة النظريات الماركسية والفرويدية، مدعية أنها «عدوانية وغير تقية». تشير أيضا إلى العالم المعاصر باعتباره عالما «فائض الإنتاج أو الوفرة المادية» حيث تبلدت حواس المرء الجسدية، وأبيدت بسبب الإنتاج الضخم والتفسير المعقد، إلى حد فقدان تقدير شكل الفن. بالنسبة لسونتاغ، الحداثة تعني فقدان الخبرة الحسية وهي تعتقد (بما يدعم نظريتها حول الطبيعة الضارة للنقد) أن متعة الفن تتضاءل بسبب هذا الحمل الزائد للحواس. بهذه الطريقة، تؤكد سونتاغ أن الأسلوب الحديث للتأويل يفصل حتما بين الشكل والمحتوى بطريقة تلحق الضرر بالعمل الفني واستجابة المتلقي له. على الرغم من أن سونتاغ تدعي أن التأويل يمكن أن يكون «خانقا» ما يجعل الفن مريحا و»قابلا للإدارة» وبالتالي يحط من نية الفنان الأصلية، إلا أنها تقدم أيضا حلا للمعضلة التي ترى أنها تكمن في وفرة تفسيرات المحتوى. وتقترح التعامل مع الأعمال الفنية بتركيز قوي على الشكل، من أجل «الكشف عن السطح الحسي للفن دون العبث به». كان لمقال سونتاغ «ضد التأويل» دور مهم في مجال ما بعد النقد، وهي حركة داخل النقد الأدبي والدراسات الثقافية التي تحاول إيجاد أشكال جديدة من القراءة والتأويل تتجاوز أساليب النقد والنظرية النقدية والنقد الأيديولوجي.

سونتاغ بين النقد والرواية

إحدى الحقائق المحزنة حول مصير الناقد هي أنه مهما كان تأثيره خلال حياته كبيرا، فإن النقد على خلاف أشكال الكتابة الأخرى يتقادم وسرعان ما يطويه النسيان. الناقد النادر الذي أصبح مبتكر الشكل الذي كتب عنه ذات مرة، سيرى قريبا أن أعماله اللاحقة تلقي ظلالها على أعماله السابقة. من المدهش حقا ان آراء سونتاغ واستنتاجاتها المهمة، التي عبرت عنها بدقة وأناقة، لم تفقد قيمتها وتأثيرها حتى يومنا هذا. ومع ذلك كانت سوزان تعد نفسها كاتبة روائية في المقام الأول. ويشير كتّاب سيرتها إلى كلمة لاذعة، غاضبة ألقتها من على منصة في كلية سكيدمور عام 1996، موجهة إلى الصديق القديم الذي قدمها. وقالت للجمهور: «إنه لا يزال لا يفهم أنني روائية وأن كل كتاباتي الأخرى التي تحدث عنها هي أعمال كتبتها، حتى أتمكن من الاستمرار في الكتابة ويكون لديّ شيء أفعله بينما كنت أطور نفسي ككاتبة روائية».

في سن الثلاثين، نشرت سونتاغ رواية تجريبية بعنوان «المحسن» (1963) أتبعتها بعد أربع سنوات بـرواية ثانية هي «عدة الموت» (1967). وقد لاقت قصتها القصيرة المنشورة في مجلة «نيويوركر» في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 1986 «الطريقة التي نعيش بها الآن» استحسانا كبيرا. كتبت هذه القصة بأسلوب سردي تجريبي، ويظل نصا مهما عن وباء الإيدز. حققت سونتاغ نجاحا شعبيا متأخرا بعد صدور روايتها الثالثة « The Volcano Lover « ( عاشق البركان) (1992) التي أصبحت من أكثر الكتب مبيعا. في سن السابعة والستين، نشرت روايتها الأخيرة «في أمريكا» (2000). تدور أحداث الروايتين الأخيرتين في الماضي، الأمر الذي قالت سونتاغ إنه منحها حرية أكبر في السرد البوليفوني (المتعدد الأصوات). كما كتبت أربع مسرحيات من أهمهما « أليس في السرير» ( 1992) ومع ذلك، سيتم تذكر سونتاغ لمقالاتها الرائدة، وليس لمجموعة الروايات والمسرحيات التي كتبتها. توفيت سوزان سونتاغ في 28 ديسمبر/كانون الأول 2004عن عمر 71 سنة في مستشفى سلون كيترنج للسرطان في مانهاتن، متأثرة بتعقيدات لوكيميا النخاع الشوكي. وربما كان مقال تشارلس ماجراث «مثقفة صارمة في زيّ النجوم» الذي نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» في اليوم التالي لوفاتها «من أذكى وأرق وأدق ما كتب عن سوزان سونتاغ كإنسانة».

كاتب عراقي