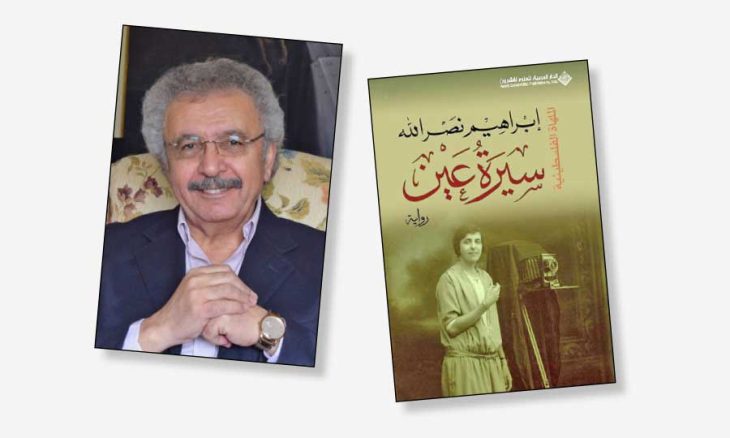

إبراهيم نصرالله

الصور التي أخذها مئات الرحالة والمبشرين والدبلوماسيين الغربيين لفلسطين في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، كانت تلتقط المكان وتُقصي ناسه. عكست تلك الصور الاستعمارية الاستشراقية جانباً مبكرا من التطهير العرقي البصري للفلسطينيين، فيها بدت الكنائس والجوامع والأسوار والبيوت الفلسطينية، وحتى الحقول والبراري، خالية، من البشر، أرضا بلا شعب.

إن حدث وظهر بعض الأفراد في صورة هنا أو هناك، فغالبا ما يكونون رعاة مع خرافهم ومواشيهم بلا ملامح لوجوههم، إحالة رمزية بعيدة الهدف ترمي هؤلاء الرعاة إلى التاريخ وقصص الكتاب المقدس، وتنفيهم زمنيا من المكان، وتقطع علاقتهم بالحاضر. ناس الأرض المقدسة، كما وصفهم عميد الرحالة الأمريكيين العنصري الكبير مارك توين في كتبه بعد زيارته فلسطين والمشرق، بأنهم قذرون متخلفون شحاذون لا يستحقون أن يعيشوا في الأرض، التي تنتظر تحريرها منهم على يد الغرب المسيحي.

في كتابه المشهور «الأبرياء في الخارج» (الذي كان يجب ان يحمل عنوان «المجرمون في الخارج») ونُشر عام 1869 كتب يقول «إذا كان هؤلاء (العرب) يملكون الآن الأرض المقدسة، فإننا، يهودنا ومسيحيينا، هم من جعلها مقدسة، وهم (أي العرب) لا يستحقون أن يكونوا فيها ويلوثوها. إنه أمر مخجل ويجب أن لا نقبل به لدقيقة، يجب أن نتقدم ضدهم ونخلصها منهم».

غالبية أولئك الرحالة والمبشرين والدبلوماسيين (من أمريكا، بريطانيا، فرنسا، روسيا، ألمانيا، إيطاليا، اليونان) كانوا منخرطين في مشاريع استعمارية كبرى، يستكشفون أين وكيف بالإمكان توطيد نفوذ بلدانهم في فلسطين والشرق. في قلب التقاطع والتنافس بين تلك المشروعات تموضعت الصهيونية، واعدة بتقديم وظائف استعمارية لأي من القوى التي تتبنى فكرتها في إقامة كيان وظيفي في فلسطين. عملياً، وفي عقد العبور إلى القرن العشرين، كانت الصهيونية المومس السياسي الأشهر في أوروبا، يلتقي ممثلوها زعماء القوى الكبرى، يُسمعونهم ما يمكن أن تقدمه لهم من خدمات في الشرق. في ذلك الزمن، أي العقد الأخير من القرن التاسع عشر والعقدين بعده، كان هدف كاميرات الغزاة الأوائل لفلسطين التدليل على أنها بلاد خالية من الناس، تنتظر من يستحقها من يهود. وبعد أن ظفرت بريطانيا بالصهيونية وتعهدتها بالرعاية في فلسطين، نشطت فيها كاميرات الإبادة الجماعية بصريا، تصور الأمكنة والبيوت والأسواق والساحات، دون ناسها، وترسل ما تلتقطه إلى مدن الغرب والجاليات اليهودية، تغريهم بأن البيوت الخالية تنتظرهم.

في هذا السياق التاريخي، حيث تصارعت وتنافست المطامع الأوروبية في فلسطين، تجوب عين إبراهيم نصر الله الحاذقة، وتقودنا الى عين الشمس في بيت لحم، عين كريمة عبود ابنة بيت جالا وبيت لحم التي شغفتها الكاميرا، وهي فتاة صغيرة، ترجو أباها القس سعيد شراء واحدة لها. كان قد مسها إبهار الصور وسحر الآلة الجديدة الوافدة الى البلاد. كريمة التي ولدت سنة 1893 وتوفيت وهي في ذروة إبداعها التصويري سنة 1940، اكتشفت أن صورا كثيرة تنشرها صحف ألمانية وغيرها عن فلسطين تخلو من الناس، أرسلت قصدا من قبل صهاينة في فلسطين. جمعت كل تلك الصور، تعرفتْ على الأماكن والمنازل والمحلات التي تم تصويرها، ومنها بيت عائلة والدها نفسه، وراحت تُعمّر الأمكنة بناسها، وتلتقط صورا لها وهي تشتعل بالحياة والبشر، من الزوايا نفسها التي ارتكزت فيها كاميرات الإبادة البصرية. صور كريمة عبود فلسطنتْ فلسطين بشعبها، وأنجزت «حق العودة» إلى صور المكان لمن طردتهم كاميرات الاستشراق المُبكر والمستعمرين الأوائل.

في «سيرة عين»، وهي واحدة من روايات ملحمته البديعة «ثلاثية الأجراس»، ينسج نصر الله نصاً ملحمياً حول حياة وكاميرا المصورة الفلسطينية، وربما العربية، الأولى. ثمة سحر خفي وصامت في الشخصية، يرتسم أمامنا، فيه عناد التوق لما هو جديد، رغم مخالفته المحيط المُحافظ، فيه شيء ما يتطلع للمستقبل، لكنّ فيه خوفا مكشوفا أيضا يأتي من مأساة العائلة، وخوفا خفيا أعمق فيه عواء ذئاب تجوس في روزنامات الوقت الآتي. في سيرة العين المفتوحة على كل ذلك، نعيش مع كريمة وعائلتها في بيت جالا، امتدادا لبيت لحم، ومع أبيها القسيس الإنجيلي اللوثري، الألماني التعليم، والوطني الانتماء والمحلي الروح.

فلسطين التي ترسمت في عين كريمة هي فلسطين الحقيقية، بأهلها وزيتونها وأغانيها، بامتلائها بهم، بسخونة خبزهم وزيت سراجهم. صور كريمة فضحت صور فرق مصوري الإبادة البصرية لفلسطين، المُرسلة إلى يهود العالم تعرض عليهم بيوتا وشوارع خالية.

تأفلُ شمسُ الأتراك، ويحتلُ البريطانيون البلاد. في بيت لحم يبنون معسكراً للجيش في ساحة المهد، رسالة تطفح عنجهية، ينصبها جنود اللنبي وسط المدينة، ولا تفوت على أحد، كأنما صار ممنوعاً علينا، تهمس كريمة في داخلها، أن ندخل كنيسة الرب إلا عبر المرور بالمحتلين الجدد. كارثة الاحتلال البريطاني التي حلت على فلسطين كلها، وجدت طريقها مباشرة الى عائلة كريمة وبأبشع وجه. في الأيام الأولى لاحتلال بيت لحم، في نوفمبر/تشرين الأول 1917 اعتقل البريطانيون أخاها الشاب كريم، وعثروا في معطفه على كتاب «آلام فارتر» لغوته بالألمانية فاعتبروه جاسوسا للألمان والأتراك، واعتقلوه. لم يكن اختيار نصرالله لهذا الكتاب – الرواية عبثاً، فهي الرواية وشبه السيرة الذاتية لغوته نفسه وشبابه. هكذا هي سير الاستعمار في اغتيال شباب الشباب وشباب الشعوب. لم تكن ثمة سجون شيدها المُستعمر البريطاني بعد، فكان أن أبدع العقل الإبادي طريقة مُذهلة للإبقاء على الأسرى والمتهمين قيد الاعتقال. ترسم ريشة نصر الله صورة تلك الطريقة الباطشة بما يخلع قلب القارئ: «لم تجد القوات التي تقود الأسرى في تلك المنطقة من سجن لهم، أفضل من أن تأمرهم بالوقوف وسط مستنقعات منطقة بحيرة الحولة، بأرجل مزروعة في الطين، وقامات تتأرجح كالقصب في ليالي البرد القاسية.. ما إن تغرب الشمس حتى تستدير البنادق نحوهم، تأمرهم بصمت أن ينزلوا إلى المستنقعات، كل تلك الليالي كانت كفيلة بأن تختطف أعمارهم وهم يقفون كالحزمة ملتصقين بعضهم ببعض، محاولة منهم لاقتسام أغلى ما يملكون: دفء أجسادهم. في تلك الليالي التي كان يموت فيها أحدهم، كانوا يحسون بالبرد أكثر، ببرد جسده، لكنهم يواصلون التصاقهم، فلعل النهار يُكذبهم، لكن النهار لم يكن يفعل، دائما كان يؤكد شكوكهم، حين يبتعدون عن بعضهم، ويرون جسداً متيبساً مغروساً في الماء كجذع ميت».

كريم كان واحدا من أولئك الأسرى الذين زرعتهم قوات الاستعمار البريطاني في الطين. عاد بعد خمسة أسابيع، ضعيفا محطما ضامرا، ومُصاباً بالسل. وهذا السل، الدلالة الرمزية المُخيفة التي مثلت كارثة القدوم البريطاني الى فلسطين، تنقّل بين أفراد العائلة ملتهماً أفرادها. التوسع في احتلال البلاد رافقه توسع السل في عائلة كريمة. ظل كريم يسعل سنوات و»يهز البيت بصيحاته المجروحة»، ومع كل سعلة منه كانت أمه بربارا تئن من الوجع، وكانت شقيقاته ليديا وكاترينا وكريمة يتقطعن من الحسرة على شبابه، وقبلهم وبعدهم كان أبوه القس سعيد يذوي أمام الصليب راجيا الرب أن يتدخل. الأب سعيد كان قد بدأ نزف قلبه مبكرا على أولاده الذكور، مذ فقد ابنه نجيب وهو في الرابعة من عمره. ازداد نزفا لما وقع منصور ابنه الثاني على درج جرسية الكنيسة وتعور ظهره ورأسه فأصيب عقله، وظل بعد الحادثة نزيل الملجأ الأرمني للأمراض العقلية. كريم آخر ذكوره الناجين، يضربه الآن الإنكليز بالسل، كما ضربوا كل البلاد بسل احتلالهم.

لم تكن في قدرة ناس البلاد مواجهة «إمبراطورية الظلام» التي هبطت عليهم من وراء البحار. حاولوا أن يستوعبوا كثافة الأحداث وتلاحق الحروب، ثم شرعوا يقاومون. كريمة عبود قاومت بكاميرتها، حملتها بإصرار شمس البلاد وتحولاتها. طافت المدن والحارات والبيوت. صورت ضحكات الناس في جمعاتهم، وأعراسهم، في بيوتهم وبساتينهم، في مدارسهم وكنائسهم، في شوارعهم، ودكاكينهم. فلسطين التي ترسمت في عين كريمة هي فلسطين الحقيقية، بأهلها وزيتونها وأغانيها، بامتلائها بهم، بسخونة خبزهم وزيت سراجهم. صور كريمة فضحت صور فرق مصوري الإبادة البصرية لفلسطين، المُرسلة إلى يهود العالم تعرض عليهم بيوتا وشوارع خالية. اشتاط غضب منظمة صهيونية من عمل كريمة وصورها، قرروا تصفيتها وإبادتها. خططوا لاغتيالها في وقت كان فريق الاغتيال الأخر، البريطاني، قد قطع شوطاً طويلاً في مخطط اغتيالها. كان السل قد انتقل إليها من شقيقتها كاترينا، وهو السل الذي قضى على أمها باربرا أيضا. تموضع قناصة المنظمة الصهيونية في مكان قريب كي يغتالوا كريمة منتظرين خروجها إلى سطح البيت مع إبيها. حملقوا من خلال منظارهم فرأوا جنازتها، تسير بحزن وبطء. كانت بريطانيا قد سبقت الصهيونية في قتل كريمة.

في «سيرة عين»، إبراهيم نصر الله هو من نعرفه، الروائي الذي يصوغ نصاً جميلاً يزاوج فيه وقائع وقعت مع خيال خصب، فيه روائح الناس واسماؤهم وصورهم وعبير نرجسهم. لكننا نراه أيضاً يكاد يتفلت من قيد الروائي فيصيرُ مؤرخا يلاحق المعلومة والحدث والزمن، راصدا ومسجلا. ويتفلت فيصير رساماً، وهو أصلا التشكيلي المرهف، فيرسم ظلال الصور التي تلتقطها كريمة، ويستكمل بريشته ما توقفت عنده عين التلحمية. يتفلت فيصير قسيس الثورة الحانق وشيخها الذي يرى في نداء الملوك والحكام العرب لإيقاف ثورة فلسطين سنة 1936 طعنة في الظهر، وإضاعة الفرصة الأثمن في جهد إيقاف الضياع. يتفلت في كل التمثلات ويعيش بين شخوص الرواية، طيفاً كُشف عنه غيب ما يحمله مستقبل رمادي، يصرخ فيهم، يحذرهم، يقول لهم، لكن بصوت يأبى مغادرة الحنجرة، إن ما فعلته كريمة يوم أصرت على الخروج والتصوير، رغم الإضراب العام من أنها تصور بكاميرتها، أو بالأحرى، تقاوم، كي لا تضيع بيت لحم، بل وفلسطين كلها، هو وحده ما كان يجب أن يُفعل.