ما زالت القصة القصيرة تبدي تألقها في عالم الأدب، وتجذب إليها قراءً وكتاباً جدداً، فقد تصاعد الاهتمام بها، بفضل عدد من المبدعين الذين أعادوا اكتشاف مساحات أخرى لم تُطَرق من قبل، عن طريق التجريب والمحاولات الدؤوبة، والإخلاص لهذا الجنس الأدبي الساحر، بعدما استولت الرواية بإمكاناتها اللامحدودة على أجزاء كبيرة من الأنواع الأدبية والفنون المجاورة، للاستعانة بها في نثرها، وسرودها، وعوالمها، وإنتاج حكاية تكاد تتشابه مع الحياة التي نعرفها.

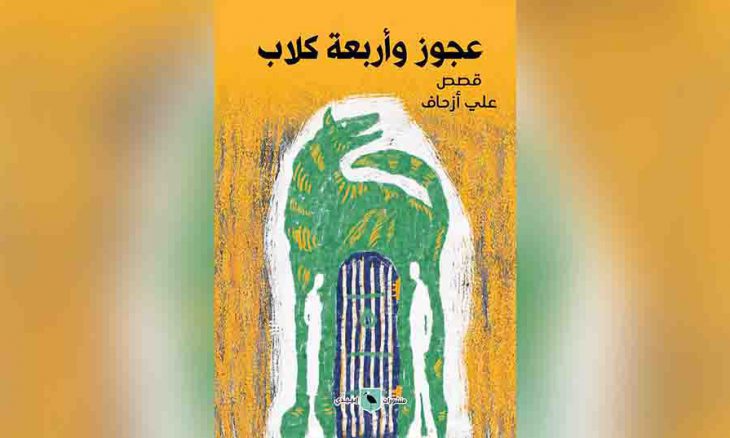

في مجموعته القصصية الأخيرة «عجوز وأربعة كلاب» يعود الكاتب المغربي علي أزحاف إلى عالم القصة القصيرة، لينضم مرة أخرى إلى قائمة مبدعيها، حيث كانت البدايات مع صدور مجموعته «نخب البحر» في عام 2008. يعود هنا إلى بناء نصوص أكثر تماسكاً وأكثر صلابة، تتكئ إلى الشعر ونقاء اللغة، وأسلوب خِلوٍ من التكلف، ومن الحشو الزائد، مستفيداً من كونه شاعراً صدر له عدد من الدواوين في المغرب ومصر وإيطاليا.

في قصة «الطائر» يستعرض الكاتب حكاية صغيرة جداً، بالغة التقطير والكثافة، عن طفل يترك حذاءه مغروساً في الوحل، ويمضي تحت المطر بـ«فردة» واحدة، لتبصم أصابعه الخمس في عمق هذا الوحل. لا يلتفت الطفل ليري آثار خطاه، لكنه يشعر بغَصة، فكم هو مؤلم أن يتخلى عنك حذاؤك وسط الطريق: «لم يكن الطفل يدري أن الأقدام العارية هي التي تبصم تاريخها على دروب السفر وأرض المنافي، وأن الأحذية محض مجاز ممسوخ يعشق المحو كبديل على امتداد اللحم للتربة، وأنغام الأصابع في حفر البقاء». ثمة حل في نهاية القصة يباغتنا به أزحاف، عندما يسحب الطفل زوج أجنحة من جيب معطفه ويغرزهما في جنبيه، ليطير مختفياً بين متاهات الغيوم الداكنة، متخلصاً بضربة واحدة من تتبع مسار هذه الرحلة. ربما بدهاء أيضاً، لأن مواصلة المضي معها ستبتعد بها عن الاتجاه الفانتازي الذي أراده لها، وشق مسار آخر يعتمد الفلسفة والحكمة، مبتعداً بالقصة إلى وجهة أخرى قد لا تتناسب مع نصٍّ بطلُهُ طفلٌ صغير يتيح له التخييل بأن يتحول إلى ملاك بجناحين، في فعل يتناسب لحظياً مع الحدث.

بينما في قصة «حديقة الشيطان»، ثمة ديالوغ يدور بين عجوز طيبة وكائن منسحق، ينم عن اهتمام المرأة بمخلوقات الله، إشفاقها على تلك الكائنات من تقلبات الطبيعة وقسوتها. تخاطبه وهي تطل من شرفتها:

«ماذا تفعل وسط الشارع في هذا البرد والمطر؟»

يجيبها بأنه يطارد الكلاب لكي يقودها إلى حديقة الشيطان، يتصاعد الحوار بينهما منغماً، ملغماً، تتفجر المعاني المضمرة من بين سطوره، لندرك أننا حِيالَ نصٍّ مستغلق، لن يفتح أبوابه بسهولة أمام القراءة العابرة، وأن هناك ما هو أبعد من الحكاية التي تنساب على الورق. نتذكر حينئذ نظرية جبل الجليد لهمنغواي، حيث حذف ما هو غير ضروري، وإشراك القارئ في استنطاق النص، بعد إخفاء جزء كبير منه، وترك القليل فوق السطح ظاهراً للعيان. فما اختفى سيترك أثره، ويضيف معنى آخر للسرد ادخره الكاتب لقارئه كي يكتشفه وحده، بعدها يتم تدعيم الحكاية بشخصية ثالثة، كي تتخذ القصة طريقها إلى الكابوسية، عندما تنبثق من ظلمات الليل سيارة أمن بها شرطي يأتي ليقطع الصلة بالحوار المتنامي، ليقود البطل إلى تلك المصائر التي ترمز إليها الشرطة في بلدان العالم الثالث، وتحديداً في الوطن العربي.

ثمة قلق وجودي يراود بعض نصوص هذه المجموعة، ويبسط ظلاله على أجوائها، ليغذي السرد بانطلاقات فنية، تعطي العابر واليومي والهامشي قيمة وتأثيراً، حيث الأشياء تزداد حضوراً كلما تم اجتذابها من الخفاء، ومن تجريداتها الأولى، ووضعها تحت الضوء، وتطويعها للحكي. يبدو ذلك واضحاَ في قصة «رسالة من رجل لم يمت بعد» وهي قصة جيدة، اتخذت شكل الرسالة، لا يوجد بها عوار سوى عنوانها التقريري الكاشف، الذي لخص مجريات القصة مقدمًا، ووشى بخطتها، دون أن يلجأ إلى المرواغة. يبدأ الراوي، بضمير المتكلم، الأنا الساردة، وبالطبع لا بد أن يكون مونولوغاً داخلياً، طالما اتخذ شكل الرسالة، يستبطن الذات، ويكشف على الملأ أوجاعه، شهادته على العالم، موجهاً الخطاب إلى «عزيزتي»، فقط عزيزتي.

تجريد جاء مناسباً: هل هي الصديقة؟ هل هي الدنيا؟… إنها نفثات محزون، بوح موجع لشخص رأى بعض الحقيقة، يصف مشاهداته بدقة، وهو ينعي نفسه، وينعي العالم معه، رجل حزين، لكن غير مُحطم كما يصف نفسه، يتألم بشدة، لكنه لا يعاني اكتئاباَ انتحارياً، تحزنه المظالم، وتوجعه تعقيدات الحياة، كشخص شديد الحساسية، شأنَ كثير من هذه النوعية من البشر، الذين يتألمون لأقل الأشياء. إنه قلق، متوتر، وشديد الانتباه إلى ما يدور حوله، حتى نكتشف مع تمدد الرسالة أننا إزاء راوٍ مُنقاد، لم يفقد الكاتب السيطرة عليه منذ اللحظة الأولى وهو يخط رسالته ويذهب بكلماته إلى أفكار تأملية.

في قصة تحت عنوان «حوار عادي»، يجري تفنيد سردي لأحد أوجه الضجر، لدى شخص يجلس إلى طاولة في مقهى صغير، يراقب العالم من ركنه الضيق، لا يلتقط سوى حوارات تتوافق مع العالم المحيط به، يتنصت على الآخرين، فلا يجد سوى خواء:

«هل هي الوحدة. برودة الناس والعالم من حولنا؟»

يتساءل، ثم يغيب في تأملاته، يسترجع قصص بوكوفسكي الشائقة، ويفكر في وحدة كافكا: هل قادته إلى الكتابة عن أماكن لم يزرها كأمريكا؟ وحنين هتلر إلى أماكن أكثر رحابة: هل هو الذي قاده إلى تدمير كل خطوط التماس بين المدن؟ يفكر حتى يعود إلى يقظته الذهنية، لكن أحوال البشر، والعزلة الوجودية، الاغتراب والنكوص إلى الماضي، البحث عن الأماكن الدافئة، الالتصاق بكرسي قديم وطاولة متهالكة، قد يكون بمثابة فردوس مفقود لبشر يعانون الوحدة.

الوحدة مرة أخرى، ولكن في شكلها الحقيقي لا المجازي، علاقة الإنسان بالحيوان، بديلاً من علاقة الإنسان بالإنسان. تأتي قصة «عجوز وأربعة كلاب»، لتكشف تسرب الزمن، مروره، تأثيره الخفي في البشرية، عن الكلاب التي ترافق البشر وتؤنس عزلتهم القهرية. وهذا الطموح السردي الذي نلحظه في الفترة الأخيرة، حيث الاعتراف بالحيوانات كشريك، وكائنات تتقاسم معنا جزءاً من حياتنا، خاصة هؤلاء الذين فضلوا الانعزال عن العالم، وانزووا جانباً، نحن بصدد عجوز يقضي حياته في صمت، وحيداً في فراشه، متوارياً عن العالم داخل بيت قديم:

«حركات هذا الوجه المتوتر، وحدها من تشي بوجود آدمي ممدد فوق هذا السرير الضخم الذي يبدو مثل حيوان رابض فوق زمن أسطوري.». الكلاب تؤنس وحدته، تعطيه بعض الأمان، ربما تجعله يشعر بأنه ما زال حياً، تقول له عرافة القرية التي تزوره بين الحين والآخر وهي تشعل مجامر البخور لطرد الأرواح الشريرة، ورائحة الرطوبة العفنة من غرفته: «نباحها يحميك، يطرد الموت ويجعل دخوله من باب دارك أمرًا مستحيلاً».

لكنه الموت، يخطف الكلاب الأربعة، واحداً تلو الآخر. يختفي نباحهم من سماء القرية تماماً. الموت، حليف الزمان الذي لم يخذله إطلاقاً، ونهاية كل شيء. تغيب العرافة أيضاً عن الوجود. لينسى الناس تعاويذها الغامضة. يتقلص العالم حول العجوز، يتقلص الزمن، ولم يعد هناك من عمل سوى انتظار النهاية فوق فراش بارد.

في هذه المجموعة، يحاول علي أزحاف أن يراقب العالم من منظوره الخاص، مهتماً بإنتاج نصوص تعتمد على التنظيم الواعي أحياناً، وعلى الاتجاه السوريالي أحياناً أخرى. مولعاً بالواقع الخارجي لأبطاله، وبالتحولات الجذرية، منطلقاً من نقطة التحولات دائماً، سهلة التفلت من المبدع غير الخبير، قابضاً على مادة هذه الانعطافات، مدركاً عملها الخفي في حياة الشخصية من خلال الحساسية الدقيقة، والأفكار الموحية. إنها العناصر ذات التأثير النافذ التي تهب النص أصالته، وتغذيه بالإيحاءات والتفاعل بين المعاني المتفرقة. يتحقق هذا الإحساس عند مطالعة نصوص كـ«تشعل سيجارة.. يستنشق الدخان» التي ترصد بكاميرا عالية الدقة تصرفات رجل وامرأة، يجلسان إلى طاولة في أحد المنتزهات، يوزع السرد بضمير الغائب بينهما، وبعين المراقب، حيث لا مفر هنا من استخدام الوصف منذ الجملة الأولى حتى النهاية:

«هو يشرب “كوكا كولا” باردة في كأس طويلة. هي تشرب بيرة “بيروكي” في قدح زجاجي كبير، تكسوه غشاوة ندية. هو بلحيته المشذبة بعناية، ورأسه الضخم. هي ببطنها البارز قليلاَ، والتفاتاتها الصقرية. هو يتأمل ملامح الطاولة. هي تتصفح قائمة الطلبات».. إلخ. يتصاعد الوصف، ليرسم لوحة كاملة لهذه الجلسة الغرامية، تتوزع الألوان والظلال على المشهد بأكمله، حتى يستنطق المتلقي الصورة، ويصل إلى المسكوت عنه، الذي تم إبطال خاصية الحوار من أجله.

هناك أيضاً عدد من نصوص هذه المجموعة يستحق التأويلات المتعددة، ويفسح مجالاَ واسعاً لأكثر من قراءة وأكثر من وجهة نظر، فالكاتب آثر الدخول في مناطق مأهولة بالغموض الفني، تاركاً للقارئ مساحة يعيد فيها إنتاج هذه القصص، واستخلاص معانٍ أخرى من المضمر والمستتر والرموز المخبأة تحت السطور.

علي أزحاف: «عجوز وأربعة كلاب»

منشورات أبييدي، الإسكندرية 2023

111 صفحة.