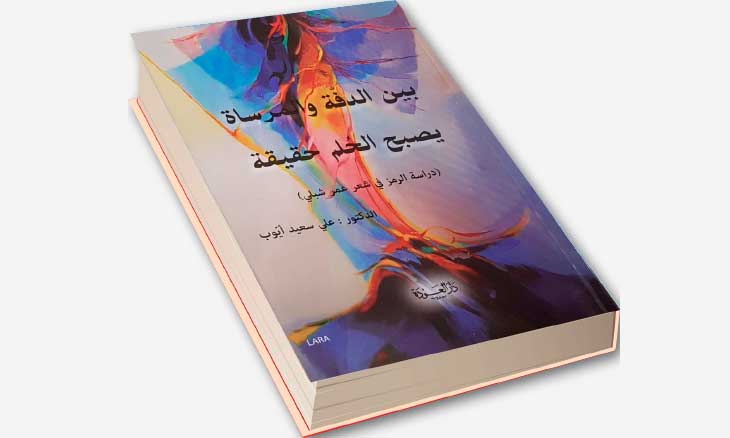

حسنًا فعل علي أيوب حين اتخذ من عمر شبلي موضوعًا لدرسه البحثي «بين الدفة والمرساة يصبح الحلم حقيقة» (دراسة الرمز في شعر عمر شبلي) الصادر عن دار العودة في بيروت. وهو صاحب التجربتين الكبيرتين في الحياة والشعر. والتجارب الكبيرة لا بد أن تنعكس، بشكل أو بآخر، على أصحابها والباحثين فيها.

في الحياة، عمر شبلي مناضلٌ عنيد في زمن مكسور، مؤمنٌ بأمته حيث يتردد الكثيرون، وقد بذل أغلى ما يملك بدون نضاله وإيمانه. ولعل اعتقاله عشرون عامًا في السجون الإيرانية، نصفُها انفرادي، يشكل تجربة فريدة لم يمر بها، على حد علمي، شاعرٌ في التاريخ. وفي الشعر، هو شاعرٌ كبير، ملتزمٌ قضايا أمته، في الحياة والشعر، فجاء شعره صدى لحياته، وشغل ثماني عشرة مجموعة شعرية، حتى تاريخه، تنضح صدقًا والتزامًا ووجعًا إنسانيا، وتعيد للشعر روحه الطالعة وهويته المفقودة اللتين أطاح بهما ما يصدر، تحت هذا الاسم، هذه الأيام، باسم الحداثة وما بعدها، ويشبه كل شيء إلا الشعر.

وحسنًا فعل علي أيوب حين دخل إلى شعر عمر شبلي من باب الالتزام، والالتزام مصطلح نقدي حديث، بلوره المفكر الوجودي جان بول سارتر، في الأربعينيات من القرن الماضي، وارتبط ظهوره بالحياة المعاصرة وما تمخضت عنه، من مستجدات، في الفكر والثقافة والأدب وأنماط العيش وعلاقات الإنتاج، وهو «يقوم، في الدرجة الأولى، على الموقف الذي يتخذه المفكر أو الأديب أو الفنان» من القضايا المطروحة»، وهذا الموقف يقتضي صراحةً ووضوحًا وإخلاصًا وصدقًا واستعدادًا من المفكر الملتزم لأن يحافظ على التزامه دائمًا، ويتحمل كامل التبِعة التي تترتب على هذا الالتزام»، على حد تعبير أحمد أبو حاقة. وهل هناك من هو أكثر صراحةً ووضوحًا وإخلاصًا وصدقًا واستعدادًا للتضحية من عمر شبلي؟

غير أن علي أيوب يتوسع في استخدام مصطلح الالتزام، ولعله يُحمله ما لا قِبَلَ له بتحمله، حين يُسقطه على الشعر العربي القديم، ويرصد تمظهراته فيه، في عصوره المختلفة، لاسيما الجاهلي منها، لكنه ما إن يصل إلى عمر شبلي حتى يستعيد المصطلح ما وضع له، في الأصل، وتستقيم عملية استخدامه، وتتمخض عنها نتائج مهمة، تُغْني الدرس والمدروس، فنرى انحياز الشاعر إلى القضايا الكبرى، التزامه القيم الأخلاقية، ومكابدته الوجع الإنساني، ما يجعل التزامه قاسيًا، ومتعبًا، وطويلاً. وحين يكون الالتزام كذلك، تعجز اللغة العادية عن التعبير، وتغدو الحاجة ماسة إلى الرمز، ما يشكل موضوع هذه الدراسة المحوري.

يربط علي أيوب، في دراسته، بين الالتزام والرمز، فيجعل من الثاني نتيجة للأول. وفي رأيي، إن عملية الترميز بمجملها تتم تحت سقف الالتزام القومي، بدون أن تنعكس قومية الالتزام على رمزية الرمز. وهو، في تقصيه الرموز العمرـ شبلية، يدرس ستة وعشرين رمزًا، تتوزع على: خمسة رموز دينية، ثمانية رموز تاريخية، أربعة رموز أدبية، وتسعة رموز أسطورية. يجمع بينها أنها رموز تاريخية، بمعزل عن الحقل التاريخي المنتمية إليه الذي قد يكون التاريخ أو الدين أو الأدب أو الأسطورة. وهي رموزٌ مستقاة من التراثين العربي والإنساني، وتعكس ثقافة الشاعر الموسوعية، وحسن اختياره، وقدرته على استثمار الرمز بما يخدم استراتيجيته الشعرية. يُطارد علي أيوب الرمز في مظانه الشعرية عند عمر شبلي، فيرصد تمظهراته المختلفة في الأبيات والأسطر، ويخرج بخلاصات ما يرمز إليه. ومن خلال هذه العملية المركبة، نتعرف إلى آلية اختيار الشاعر رموزه، وطرائق توظيفها، وطبيعة العلاقة بين الرمز والرامز.

في آلية الاختيار، يختار عمر شبلي رموزه في ضوء معيارين اثنين؛ الأول قومي بحيث يخدم استراتيجيته القومية وإيمانه بمقدرات الأمة وحتمية نهوضها. وفي ضوئه، يندرج اختيار الرسول العربي، الإمام الحسين، يوسف الصديق، أبي ذر الغفاري، السيد المسيح، النعمان بن المنذر، صقر قريش، والمتنبي. الثاني ذاتي إيجابًا أو سلبًا، فيختار، على المستوى الإيجابي، ما يشترك معه في التجربة إلى حد التماهي، مثل أوليس، النعمان بن المنذر، ناظم حكمت، وما يشترك معه في الحلم، مثل صقر قريش، المتنبي، وناظم حكمت. ويختار، على المستوى السلبي، ما يرفضه ويحمله مسؤولية تأخر الأمة وتخلفها، مثل أبي رغال، البسوس، الغول، وغيرها.

في طريقة التوظيف، تختلف من فئة إلى أخرى، ومن رمزٍ إلى آخر، ضمن الفئة الواحدة. على أنه، ورغم هذا الاختلاف، يجمع بين الرموز المختلفة أن لكل منها وظيفتين اثنتين؛ سياسية تستأثر بالحيز الأكبر من اهتمام الباحث، وفنية تتم الإشارة إليها لمامًا انسجامًا مع المنهج الموضوعاتي الذي ينهجه في البحث.

في العلاقة بين الرمز والرامز، تنبغي الإشارة إلى أنها علاقة تفاعلية بامتياز. فعمر شبلي يجرد الرموز التاريخية من تاريخيتها، وينزل بالرموز الدينية من سماواتها العلى إلى الأرض، ويخفف الرموز الأدبية من هالاتها، ويُوقعن الرموز الأسطورية.

أما الوظيفة السياسية فتتمثل في ماهية التعبير، من قبيل الإيمان بتاريخ الأمة العريق، وقدراتها الكبيرة، وحتمية نهوضها. لذلك، تقوم الرموز بعملية استنهاض المشروع القومي، رغم المعوقات الكثيرة، وحسبُ هذه الأمة أن يكون فيها الرسول الأمين، والإمام الشهيد، والصحابي الثائر، والقائد الحالم، والشاعر المتمرد حتى يتحول النهوض من مرحلة الوجود بالقوة إلى مرحلة الوجود بالفعل، وفق التعبير الفلسفي المعروف. أما الوظيفة الفنية فتتمثل في كيفية التعبير، فعمر شبلي الذي يدخر في داخله رعودًا كثيرة تضيق بها اللغة العادية كان بحاجة إلى الرمز، الذي هو لغةٌ في اللغة، على حد تعبير علي زيتون، لكي تتحول تلك الرعود إلى أمطار تروي عطش الصحراء العربية المترامية الأطراف. والرمز يأتي إلى الشعر حاملاً تاريخه وكثافته وغيومه، فيُخصب القصيدة، ويجدد الشعر.

في العلاقة بين الرمز والرامز، تنبغي الإشارة إلى أنها علاقة تفاعلية بامتياز. فعمر شبلي يجرد الرموز التاريخية من تاريخيتها، وينزل بالرموز الدينية من سماواتها العلى إلى الأرض، ويخفف الرموز الأدبية من هالاتها، ويُوقعن الرموز الأسطورية. وبكلمة واحدة، يقيم مع رموزه علاقة إنسانية تتنوع تمظهراتُها تبعًا لقوة العلاقة وحرارة التجربة، وتتراوح بين الصداقة والعتاب والشكوى واللقاء والتعاطف، وبذلك، يُخرج الرمز من كثافة الرمز إلى شفافية الحضور، ويُحرره من غربته، فينخرط في علاقة حسن جوار مع المفردات الأخرى في التركيب، ويلقي عليها ظله في الآن نفسه.

في إطار تحويل هذه المنطلقات إلى أفعال إجرائية شعرية، يتبين من الدراسة أن عمر شبلي يهبط بالرموز الدينية من السماء إلى الأرض جاعلاً ممالكها من هذا العالم، فيقول في وصف الرسول: «بدوي سوى الكون بدعوته/ سجادته لصلاة الفجرْ/ ركب الصحراء فأضحى يصهل فيها الماءْ». ويشكو إلى الإمام الحسين واقع الحال العربي: «ونحن يا حسينْ/ ومنذ أن أقفرت الأرحام والأصلاب/ لا نعد القدس سوى بأشهر النسيء/ لكنها في الحر لا تجيءْ/ في القر لا تجيءْ/ فآه يا نسيءْ». وينفض عن الرموز التاريخية غبار التاريخ، ويمحو القرون التي تفصله عنها بضربة شعر، فيلتقي بالنعمان بن المنذر، شريكه في تجربة الأسر، ويتقاسمان الهموم: «مطرقًا حييته، كان يعاني عندما يسأله الناس عن الدرب/ إلى «الأحواز» فاستلقى على الأحزان واستفسر عني/ ثم أعطاني همومًا/ واقتسمنا دمعة حمراء من «ماء السماءْ». ويخاطب صقر قريش وجهًا لوجه كأي صديقين حميمين سائلاً إياه: «على أي جرحٍ توكأت حتى وصلت؟/ وكيف قطعت الطريق بغير حذاءْ؟». وينزع عمر شبلي عن الشعراء الكبار هالاتهم، فيتخذ من طرفة بن العبد صديقًا: «وكنا صديقين علمنا الظلمُ/ أن الدماء ضريبهْ/ وأن الدخول إلى أرض «طيبهْ» / وقلب الحبيبهْ / حريقٌ، وأجنحةٌ من رماد التحول والبعث/ والكلمات الخضيبهْ». ويعاتب جده المتنبي لمدحه كافور بالقول: «يا أخا الجمرة، ما هذا الرماد؟/ كيف قدمت عذاراك لهذا الكركدنْ/ وعذاراك نواهدْ/ كان لا يخطبها إلا جواد؟». ويتماهى بناظم حكمت، شريكه الآخر في تجربة الأسر وإن اختلف المكان، فيسائله كمن يسائل نفسه: «كيف أمضيت السنين السود في زنزانةٍ / لا ضوء يغسل مقلتيك من الظلام / ولا سماء سوى الجدارْ/ أولم تكن تهفو إلى وجهٍ جميلْ؟». وأخيرًا وليس آخرًا، يوقعن عمر شبلي الرموز الأسطورية، فيشد أزر شبيهه الأسطوري أوليس الذي استغرقت رحلته عن إيتاكا ذهابًا وإيابًا عشرين عامًا عرف فيها شتى أنواع المصاعب، في ما أمضى عمر شبلي عشرين عامًا في الأسر قبل عودته إلى إيتاكاه الصويري، ويحثه على الصمود والتمسك بالإياب: «أنشرْ قلوعك فالخلود بأن تظل على الطريقْ/ تجتاحك الحمى اللجوجة بالإيابْ/ حدث رفاقك/ فالصباح يطل من غضب الجراحْ/ إن الأماني في الطريق اشد أنواع اللقاءْ».

وبعد، لا بد من ملاحظة منهجية أخيرة نُمسك بها ختام هذه العجالة، وهي أن الرموز التي طاردها علي أيوب في دراسته تقتصر على أسماء العلم للإنسان، حقيقية أو أسطورية، فيما تغيب عنها أسماء المكان والعناصر الطبيعية التي يزخر بها شعر الشاعر، ما يحول دون اكتمال الصورة البحثية. ورغم ذلك، استطاع علي أيوب، بما أوتي من عين ثاقبة وملاحظة دقيقة ونفس طويل ومنهجية علمية، أن يصل بدفة البحث إلى المرساة، وأن يجعل الحلم حقيقة. وأثبت أن الكنيسة القريبة تقبل النذر أيضًا.

٭ كاتب من لبنان