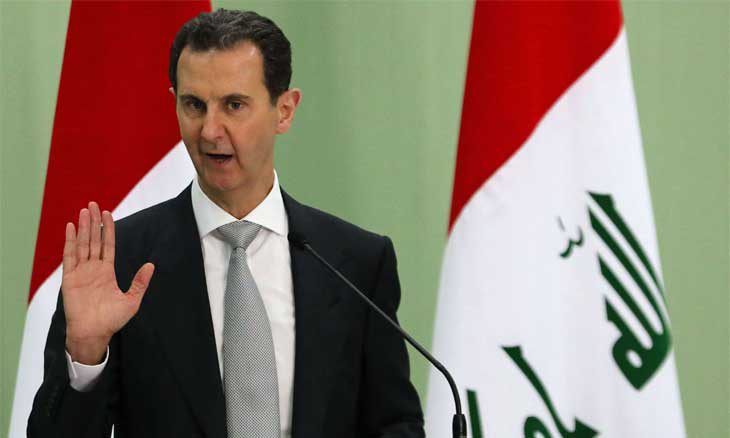

في مقابلته مع قناة «سكاي نيوز» عربية، قال بشار الأسد في ردّه على سؤال حول الجديد في العلاقة مع الولايات المتحدة: «لا شيء، الحوارات عمرها سنوات بشكل متقطع ولم يكن لدينا أمل حتى للحظة واحدة بأن الأمريكي سوف يتغير لأن الأمريكي يطلب ويطلب، يأخذ ويأخذ ولا يعطي شيئاً هذه هي طبيعة العلاقة مع الأمريكيين منذ عام 1974، منذ خمسة عقود». أثار فضولي تحديد هذا التاريخ من قبل الأسد، وبالتفكّر والتذكّر والمراجعة توصلت إلى ما يلي، كاحتمال:

في 16 يونيو من العام المذكور، وصل الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون إلى دمشق في أول زيارة لرئيس أمريكي إلى سوريا. تم في بداية هذه الزيارة الإعلان عن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين سوريا والولايات المتحدة، التي قطعت عام 1967، وجاءت الزيارة نتيجة تحسن العلاقات السورية – الأمريكية عقب جهود وزير الخارجية هنري كيسنجر، التي أفضت إلى توقيع اتفاقية فك الاشتباك بين سوريا وإسرائيل.

كانت تلك الزيارة تتويجاً لعملٍ شاقٍ انتهى بفكرة عبقرية، أو شيطانية، تصنع سلاماً مؤقتاً يمكن أن يكون أبدياً، الأمر الذي جعل الإسرائيليين، ومهما حصل من خلافات، يتمسكون باستمرار النظام السوري، الشريك الموثوق في تلك الاتفاقية.

يتعلّق حلّ المسألة السورية بطرفين وما بينهما، النظام والمعارضة، لكن الأسد لا يرى المعارضة بوضوح، أو يراها بحيث ينفي وجودها في النتيجة

كتلك الزيارة التاريخية؛ التي استقال الرئيس نيكسون – بالمناسبة- بعدها بثلاثة وخمسين يوماً إثر فضيحة «ووترغيت» الشهيرة؛ يبدو أن مقابلة الأسد هذه مؤشّر على متحوّلٍ تاريخي، يقطع فيها عدة خيوط تربطه بعوامل سابقة، الأمر الذي يقطع أيضاً مساراً ابتدأ مؤخراً.

حالياً يقول الأسد إنه لم يتلقَّ أي عروض لإقامة علاقة مع إسرائيل، لإن إسرائيل ليست مستعدة لإعادة الأرض، ولا داعي لإضاعة الوقت. وفي ما يخصّ الضربات الجوية الإسرائيلية التي تكاد تكون يومية، قال إنها تستهدف الجيش السوري تحت عنوان الوجود الإيراني، وهذا سوف يستمر طالما أن «إسرائيل عدو، وتقف مع الإرهابيين». لم يقل، ولا يمكن أن يقول، إنه سيستمر حتى تكون سوريا دولة بمواصفات غير مواصفاتها الحالية، متماسكة قانونياً واجتماعياً وعسكرياً؛ أو حتى تتوقّف إيران عن التدخّل في البلاد واستيطانها. كان لافتاً أيضاً وسمه لحماس بـ»الغدر والنفاق»، واستبعاده أي علاقة إيجابية معها. أكّد بحديثه أنه لم ينس يوم رفع خالد مشعل علم الثورة السورية في احتفال في غزة عام 2012، ووصف ذلك العلم بأنه علم الاحتلال الفرنسي، مصرّاً على إنكار حقيقة كونه علم الاستقلال، الذي استمرّ حتى انقلاب آذار/مارس البعثي عام 1963، الذي مهّد لحكم عائلته منذ عام 1970. كان التأثير الإيراني أيضاً واضحاً، ذلك الذي أخذ يحابي» الجهاد الإسلامي» على حساب حماس بالنسبة والتناسب التدريجي منذ زمن. لكن أهمّ الملاحظات، التي يبدو أن الموقف منها هو ما دفع إلى الاتفاق على المقابلة، هو الموقف من العرب والعلاقة معهم، ومن الجامعة العربية بعد العودة إليها مؤخراً، حين قال فيها إنها كانت وما زالت» شكلية» منذ تشكّل لديه «الوعي السياسي» قبل أربعة عقود، أي حين كان عمره سبعة عشر عاماً، وأن ذلك لم يتغيّر، فستبقى تلك العلاقات شكلية، والعودة إلى الجامعة العربية شكليّة. لعلّ ذلك يعكس خيبة الأمل كحصيلة حالية لذلك المسار: مسار التطبيع العربي مع النظام، لكنه في الغالب يعكس رفضاً تقليدياً من قبل النظام لأي خطوة باتجاه الحل السياسي للقضية السورية ومفرزاتها من جهة النظام، برذاذها السام.. لم يتطرّق إلى أسباب ذلك الانقطاع أو خفوت الصوت أو الامتناع، أكان بسبب تغيّر الموقف العربي كما هو الأمر غالباً، أم التغيّر في موقفه نفسه بعد حسابات على الضفة الإيرانية مثلاً، أم عجز خَلقي لطالما رأيناه في تاريخ النظام، أصبح وَرَماً بعد سنوات من انتفاضة 2011. ما يلفت هنا هو علاقة المنصة التي جرت المقابلة عليها، ومصلحة البلد الذي يقف وراءها. ربما تفيد قليلاً مراجعة «الفيلم» منذ الزيارات إلى دمشق والتحضير للقمة، وغياب أبرز دعاة التطبيع عن تلك القمة!

لعلّ ما يهمّ السوريين أكثر من هذا بقليل، تكرار الاعتراف بالمسؤولية عن كلّ ما حدث بشكلٍ غير مباشر. إنه يجمع العوامل الفاعلة في قوله مثلاً «هذه الصورة كنا واعين لها في سوريا بشكل عام، ليس أنا فقط، وإنما كدولة وكمواطنين». هناك مثلث إذن من تلك العناصر الثلاثة: «هو» والدولة والناس، ولا توجد حكومة ولا مؤسّسات ولا شيء. في عدّة أماكن أيضاً يكرّر استخدام مفهوم ومصطلح الدولة في مكان «الحكم» و»الحكومة» و»النظام»، ويُجري عملية إحلال متبادل بينه وبين الدولة.. تحضر عفوا الخاطر جملة لويس الرابع عشر» أنا الدولة والدولة أنا».. وبفشل الدولة واضمحلال عناصرها، لا يبقى إلا هو والناس، كالملك في مسرحية فيروز الشهيرة، يستطيع طرد الشعب حين يسأم مطالباته.

يتعلّق حلّ المسألة السورية بطرفين وما بينهما، النظام والمعارضة، لكن الأسد لا يرى المعارضة بوضوح، أو يراها بحيث ينفي وجودها في النتيجة. حين يسأله المذيع – الحصيف- عن المعارضة التي يعترف بوجودها يقول إنها «بالمختصر، هي المعارضة المصنّعة محلياً لا المصنعة خارجياً». ويستدرك حين يتدخّل المذيع ليقول (وربّما تذكّر علاقته بإيران وروسيا عندئذٍ): «كلمة خارج لا تعني السوء، قد يكون معارضاً داخلياً ومرتبطاً بالخارج، وقد يكون معارضاً بالخارج ولكنه مرتبط بالوطن، فالقضية لا علاقة لها بالخارج والداخل».. ولا يمكن من ثَمّ استخلاص إلّا نتيجة صفرية لتلك المعارضة المفترضة.

لم يتعرّض الأسد في هذه المقابلة للوضع الاقتصادي/الاجتماعي/المعيشي الكارثيّ للسوريين، الذين يعبّر عنه التضخّم الهائل انحدار سعر الليرة السورية وارتفاع الدولار- والأسعار- إلى ما يعادل 280 مرة منذ مارس 2011، إذا تغاضينا عن القفزة الإضافية باتجاه الهاوية التي حدثت إثر المقابلة موضوع هذه المقالة.

لكنه كان شجاعاً في مسألة عودة اللاجئين، التي لم يرَ عائقاً لها في خوفهم من الانتقام، وكلّ المخاطر الأمنية عائقاً دونها، واعتبر ذلك العائق «لوجستياً»، حيث لا ماء ولا كهرباء ولا مدارس للأبناء ولا صحة للعلاج. غياب «أساسيات الحياة، هذا هو السبب»… وهذا غريب أولاً. لكنّ سرَّه ينكشف ثانياً حين يستفسر المذيع عن سر عدم عودتهم ليقول «لوجستياً، البنى التحتية المدمرة التي دمرها الإرهاب وهذا ما يقوله معظم اللاجئين الذين نتواصل معهم، يرغبون بالعودة ولكن يقولون كيف نحيا.. كيف نعيش؟» وما ينكشف هنا أن النظام – في رأسه خصوصاً- لا يرغب بعودة اللاجئين، كما يزعم في مؤتمراته التي يعقدها أو يعقدها له الروس، بل ما زال يحلم بتحسين «التجانس» في تركيب الشعب، الذي تغنّى بفضائله منذ بضع سنوات. ما يرغب به وينسجم به مع نفسه وتاريخ النظام و»إنجازاته» هو إعادة إعمار البلد المدمّر عن طريقه، بكل أنهار الذهب التي تعنيها. حين يُسأل الأسد عن» كلمة السر في هذا الصمود إن صح التعبير خلال هذه السنوات، كيف يمكن أن تلخصها؟»، يجيب بسرعة لافتة، «إنها الوعي للمخطط، لم نسقط ولا في فخ من الفِخاخ التي رُسمت لنا في الخارج.. الوعي هو أساس النجاح والصمود عاجلاً أو آجلاً»، وكان طبيعياً أن يتجاهل أن ذلك التجانس نفسه يغلي الآن ويتململ منتفضاً، بعد أن وصلت النيران إليه.

حين سأله المذيع ملمّحاً إلى أنه ورث حكم البلاد عن والده، أجاب: «أولاً بالنسبة لي أنا شخصياً لم يكن للرئيس حافظ الأسد أي دور في أن أكون رئيساً، لأنه لم يُؤمّن لي أي منصب مدني أو عسكري كي أكون من خلاله رئيساً، أنا أتيت عبر الحزب بعد وفاته، ولم أناقش معه هذه النقطة حتى في الأسابيع الأخيرة من حياته، وهو كان مريضاً في ذلك الوقت، الشيء نفسه العلاقة بيني وبين ابني هي علاقة عائلة، لا أناقش معه هذه القضايا، خاصة أنه ما زال شاباً وأمامه مستقبل علمي، أمامه مسار علمي لم ينهه بعد، هذا يعود لرغباته. أما على مستوى العمل العام فهو يعود للقبول الوطني لأي شخص إن كان هو لديه رغبة بالعمل العام». وقد تدرّب بشار بالمسؤولية عن لبنان قبل أن يرث بعامين، ولا يوجد لبناني أو سوري لا يعرف ذلك، وحين سئل الديكتاتور الوالد قديماً من قبل الإعلام عن موضوع توريث ابنه أيضاً، قال شيئاً لا يختلف «بالصدفة» عمّا قاله ابنه اليوم عن حفيده!

على أية حالة بارانويا، يمكن استخلاص الكثير من تركيب المخاوف وتعبيراتها: الأسد يرى في كلّ ما يُعرض عليه فخّاً، عليه أن يرفضه قبل أن يسقط فيه، لذلك رأى في الجامعة العربية والمشروع الأردني وعودة اللاجئين وحتى في صرخات العَوز والفاقة بين السوريين فِخاخاً. لم ينتبه على كلّ حال إلى أن تلك المقابلة، وفي وجه آخر لها، قد تكون فخاً ينصبه القدر!

كاتب سوري