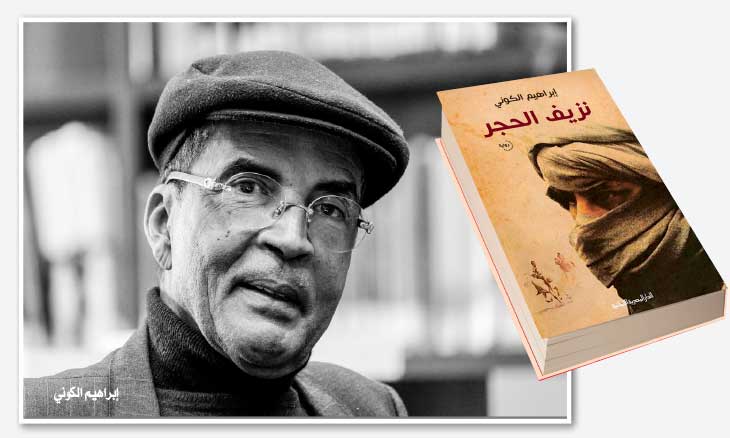

صحيح أن «نزيف الحجر» الرواية الشهيرة للكاتب الليبي إبراهيم الكوني، تعيدنا إلى أجواء أسطورية تعبر عن مكنونات راسخة في صدور ما قد نسميه اليوم الوعي الجماعي الليبي، رواية لن تسمع فيها عن بنغازي، أو طرابلس أو مصراتة، لكنك ستسمع بدلها عن أماكن بعضها واقعي والآخر أسطوري، بالكاد يعرفها غير الليبيين مثل «وادي متخندوش» أو «سهول أبرهو» أو منطقة «مساك صطفت» التي ينحدر منها أسوف، بطل القصة.

وحدها ربما كلمة «تاسيلي» ستنجيك من الضباب الاصطلاحي واللفظي الجغرافي لتزج بك زجا في صحراء قاحلة تفتح لك باب المناجاة مع الذات والزمن. مع الزمان، لأن ليبيا الكوني لا تتحدد بتاريخ الأرقام ولا حتى بجغرافية أراض، وما بالك بأراض محل استيلاء واستعادة من هذه القوات أو تلك…

والرواية مناجاة مع الذات، لأن صلة الشخصية الرئيسية بأقدم حيوان في الصحراء الكبرى، الودان، أقوى من أن تحتويها الأوصاف، ولأن البعد الميتافيزيقي والروحي يرتفع عن البعد الأسطوري، ليجعل الحيوان وصاحبه يقبلان بكل زائر عبر تجربة يمتزج فيها الفداء الروحي برغبة جامحة في تماهي القارئ مع شخصية أسوف الإنسانية وفوق الإنسانية. أجل: لقد حذر أسوف والده: «نحن ننتمي إلى قبيلة الجن التي اختارت الخير» واختيار الخير هذا قلب الرسالة التي سيحملها أسوف إلى قابيل ومسعود. في الرواية تتصادم الحاضرة والبادية، وما وصول قابيل ومسعود بسيارة اللاندروفر، رمز «الحضارة» – سيقول البعض- إلى أرض البيداء والفيافي، سوى رمز للمطامع التي اعتقد أصحابها، آكلوا اللحوم، انهم قادرون على إشباعها. لكن لم يدر في خلد هذين النازلين في أرض الصحراء وأهلها أن يسائلا نفسيهما: «وما أدراك ما الودان»! فلو فعلا لانكشف لهما جانب من المكانة التي يحظى بها الحيوان، ولفهم قابيل كيف لا يسع أسوف إلا أن يقدم حياته التي سلبه منها قابيل- لأنه قابيل – قربانا يؤذن فيه نزيف «الرأس المقطوع المفصول عن الرقبة» بنزيف الودان المقدس عندما «يسيل الدم من الحجر» فـ»تولد المعجزة التي ستغسل اللعنة» لعنة الجريمة التي اقترفها قابيل – آكل اللحم، بذبح أسوف الذي رفض أن يدله على الودان، أسوف الذي يتدلى «رأسه على صدره» بينما «يتحد جسده بجسد الودان»، ولكن أيضا بصورة أشمل، لعنة ولدتها إنسانية اقترفت ذنب الاستيلاب على خيرات الغير.

قصة أسطورية ستجد فيها أكثر من رمزية، بدءا من العودة إلى أولى الوصايا العشر: «لن تقتل» دعوة إلى إلغاء الخطيئة المؤسسة التي لا يتوانى الكاتب عن الإحالة إليها أولا بالعودة إلى سفر التكوين، الذي يمهد للفصل الأول للكتاب: «وحدث إذ كان في الحقل أن قابيل قام على هابيل أخيه وقتله». من هنا نداء الكوني لذويه، بني البشر، نداء لمواجهة حقيقة أن في كل منا قابيل يغفو، لأن كلا منا لا يفتأ يكابد مشقة الصراع بين نزعة الحياة ونزعة الموت، بين إروس وتاناتوس، كما أرخت فلسفة اليونان. «لن تقتل» وقد صار قابيل، قابيل الأزمنة الحديثة، الذي ليس صدفة أن يدعى قابيل هو الآخر، قاتل أسوف، الراعي البدوي، صاحب سر الودان المقدس، الذي أنقذ أباه من الموت ذات يوم فقطع الأب على نفسه عهد الامتناع عن صيد الودان بعدها، لكن الصراع سيبدأ من هنا. صراع بين التعهدات وخروقاتها. أولاها خرق الأب التزامه العدول عن صيد الودان، كما تروي والدة أسوف لابنها: «جعنا معا سنوات الجفاف القاسية قبل أن تولد فاضطر أن يخالف النذر ويصطاد. بكى قبل أن يفعل ذلك».

نعم سيكون هناك لقاء بين قابيل والودان. ولن يكون لقاء وديا. سيتذكر قابيل «هذا الحيوان الذي جاءه تلك الليلة» ولكن سيتذكره في صورة « الشيطان الذي رما(ه) في الهاوية.

النذر، تعبير ينتمي هنا إلى الحقل الدلالي للأسطورة والثقافة الشعبية، التي لا تبتعد عن بلوغ مبلغ التقديس، كما هو الحال في صورة الودان، تعبير إذا نقلناه إلى واقع شؤون ساعتنا عكس أنواعا أخرى من الالتزامات والتعهدات، فبين «مخالفة النذر» و»خرق إطلاق النار»، الخطوط واهية. واهية هي الخطوط وإن كنا من غير الدعاة إلى تطبيق القراءة السياسية على رواية كمبدأ…

لكن… لكن حتى إن أراد الرجل أن يوقفنا بوضوح على حبكة قصصية تدور محاورها في نهاية المطاف حول اتحاد البدوي الميتافيزيقي بمحيطه، فالبعد السياسي، لكن بمفهومه الموسع، ليس غائبا.

ليس غائبا عندما نتمعن في شخصية «آكل اللحوم»، فمن الصعب ألا نجد فيها تشخيصا للمستعمر النهم، خاصة عندما نجد في الكتاب عودة تاريخية ستكون الوحيدة والأخيرة، إلى حملة غزو إيطاليا لبلاد الحبشة. رسالة سياسية بالمعنى الموسع، لأنها كونية، حينما تتأهب لترصد خارقا للعهد في كل منا… بمن فيه أسوف، يوم سولت له نفسه خرق وصية أبيه بالصبر على الشدائد فأتى على الكبيرة التي كان عليه ألا يقربها. أليست حماقة تلك التي دفعته إلى أن يهجم على الودان المسكون ويلف الحبل حول قرنيه؟» الودان المسكون بالجن إذن… ذلك الودان الذي يرعى راعيه كما ترعاه قبيلة «الجن التي اختارت الخير»، التي ينتمي إليها. لكنْ ثمة عهد لم يخلفه أسوف، لم يخلفه أبدا، إنه امتناعه الكلي عن دلالة الرجلين على الودان، وهو لا يتردد في ذلك عن افتراء كذب يجنبه الوقوع في مطب الخرق الأعظم.

«الودان انقرض من زمانه مثله مثل الغزلان. أنا لا أعرف آثار الودان «.

نعم سيكون هناك لقاء بين قابيل والودان. ولن يكون لقاء وديا. سيتذكر قابيل «هذا الحيوان الذي جاءه تلك الليلة» ولكن سيتذكره في صورة « الشيطان الذي رما(ه) في الهاوية. ليتساءل: «ما الذي جاء بي من هناك إلى هذا الخلاء الخالي؟». «لن تصطاد الودان»، بل لن تبحث حتى عن آثاره… بعبارة أخرى لن تنهب خيرات سواك، أكانت مادية (الأراضي) أو معنوية (الموروث الثقافي والحريات الفردية عندما تسلب الناس من أفكارهم لتستبدلها بالأيديولوجيا).

إنها وصية الكاتب إبراهيم الكوني، وصية حتى لا تذهب جريمة قتل أسوف هباء، دعوة لئلا يحل أحد في موقع القاتل الذي «لم يلحظ كيف اسودت السماء وحجبت السحب شمس الصحراء»، إنه ترجّ لتسترجع الطبيعة أنفاسها، عندئذ، يدير رجل الحاضرة مفتاح اللاند روفر «في اللحظة التي بدأت فيها قطرات كبيرة من المطر تصفع زجاج اللاندروفر وتغسل الدم المصلوب على الجدار الصخري»، حينها « ينزف الودان المقدس ويسيل الدم من الحجر. فتولد المعجزة التي ستغسل اللعنة، تتطهر الأرض ويغمر الصحراء الطوفان» والأيام بيننا.

٭ باحث أكاديمي وإعلامي فرنسي

عرض رائع المبنى والمعنى للرّواية.لم أقرأ نصّ الرّواية من قبل لكنني أحسست بها بفضل العرض المتقن…فقط ملاحظة لغويّة وأعلم أنّ

السّيد ريمون حريص على إتقان العربيّة قوله : { لكنْ ثمة عهد لم يخلفه أسوف }.والصواب : { لكن ثمة عهدًا لم يخلفه أسوف }.مودتي.