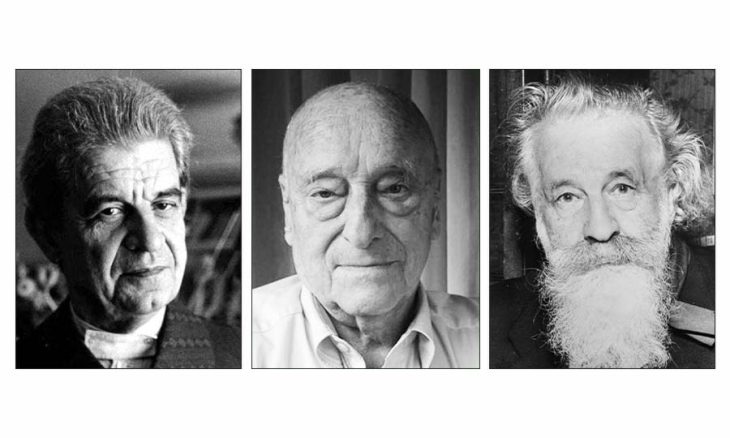

غاستون باشلار- جيرار جينيت - جاك لاكان

يظل الاهتمام بالتخييل الأدبي في السبعينيات من القرن الماضي، مبحثا متجددا يتجاوز كل الحدود. ففي العلوم الإنسانية هيمنت عائلة مفردة التخييل على كل الأنشطة الإبداعية والفكرية، ما دفع بجون ستربنسكي سنة 1988، إلى توحيد مجهودات كل من سارتر وباشلار وكايوا المتعلقة بالتخييل. عشرون سنة بعد ذلك، أي سنة 2009، لاحظت البلغارية جوليا كريستفا أن الفكر النقدي بحاجة ماسة إلى وضع نظرية قارة للمتخيل، بهدف معرفة حدود وإمكانات هذا الأخير.

ففي الجدل القائم حول توظيفات التخييل، في حقول العلوم الإنسانية، كان من الواجب العودة إلى الأربعينيات من القرن الماضي، لنرى ما أحدثه التيار الفلسفي، الذي اجتاح أوروبا، والذي كان ينظر إلى التخييل من الزاوية النقدية، وذلك ما تقدم به كل من جلبير ديران وغاستون باشلار، وجاك لاكان، بشأن الدراسات الخاصة، التي تربط التخييل بالنشاط العقلي الفلسفي. والشيء المميز في ذلك أيضا، أن هؤلاء الرواد لم يقترحوا تعاونا نظريا قويا وخاصا بالتخييل؛ لأن تباين مذاهبهم وقناعاتهم الفكرية والفلسفية كان السبب الرئيس في عدم توحيد الرؤى، بهدف الخروج بخلاصات، تزيد من تأصيل التخييل في كل الأنشطة الفكرية، التي يقدم عليها الإنسان منذ الأزل.

إن النظر في التخييل من زاوية العلوم الإنسانية، أجبر المؤرخين في السبعينيات وبداية الثمانينيات من القرن الماضي، الدخول إلى الحلبة الواصفة. فكان البحث عما أبدعه الأسلاف، الذين تناولوا تاريخ التخييل، أمرا مهما في تأصيله، وتمكينه من التداول المشروع. وفي هذا الصدد نجد كتاب «القوانين الثلاثة أو التخييل الفيودالي « لجورج دوبي، بالإضافة إلى كتاب «المياه والنرجس البري: الرائحة والتخييل الاجتماعي» لألن كوربان، فضلا عن كتاب «تاريخ التخييل» للمؤرخ الفرنسي إفلين بتلاجن، كما أن لجاك لوغوف يدا طولى في تناول مفهوم التخييل من خلال كتابه «التخييل في القرون الوسطى» ففي هذا الأخير إشارة واضحة إلى المقارنة، التي عقدها بين التخييل والأيديولوجيا من خلال دور الكاتدرائيات في حياة الفرنسيين، التي تمثل الذات والطبيعة والعالم في الآن نفسه، وهذا بالضبط ما قاله فيكتور هوغو بشأن كاتدرائية « نوتردام « الشهيرة.

وفي الوقت ذاته، خصص المؤرخ الفرنسي لوغوف، في كتابه «التخييل في القرون الوسطى « تعريفا شاملا للمتخيل حيث قال عنه: «إنه مصطلح شامل، ويعد ترجمة عقلية لحقيقة خارجية، ويعتبر ـ أي التخييل ـ جزءا من حقل التمثلات، التي لا تسعى فقط، إلى توليد العديد من الصور في المخيلة، بل إلى تفجير الإبداعية والشعرية بالمعنى الأيتمولوجي». وبهذا سارع لوغوف إلى المقارنة بين التخييل والإيديولوجيا، حيث إن هذه الأخيرة تـُستثمر من قبل مفاهيمَ تخص العالم، التي تؤوب إلى تمثيل معنى يحرف الحقيقة. ففي هذه التمثيلية قارب التخييل على أساس أنه خرق للواقع، وذلك عن طريق ابتكار صور، تتجدد بفعل صيرورة الحياة. ومن هذا المنطلق المتشعب والمنفتح، على مختلف الروافد المعرفية، أشار لوغوف إلى أن رجال الدين في العصور الوسطى اكتشفوا، بطريقة تلقائية، بنية المجتمع الأرضي عن طريق صورة لسيفين؛ أولهما زمني وثانيهما روحي. إن ما خلص إليه رجال الدين، حسب لوغوف، ما هو إلا رمز من رموز التخييل الحي حول تصور ساد وانتشر في العصور الوسطى، يرمي بظلاله على زمننا في الحاضر، حيث إن للرمز دورا في تغذية التخييل البشري عامة.

فالمزية لا تكمن في حدود وإمكانات التخييل، وإنما تتجلى، في الكشف عن نقاط التلاقي بين ما هو أيديولوجي وما هو متخيل، ففي الملحمة الشعرية الرائدة «الوردة» وهو عمل مشترك بين غيوم دولوغيس وجون دمونغ، أثارت قضية السلطة السياسية جدلا كبيرا في الأوساط الثقافية، أهي تـُعزى إلى ما هو أيديولوجي؟ أم إلى ما هو متخيل؟ فحسب جاك لوغوف الحكاية الخالية من التخييل تعد حكاية مشوهة، وغير قابلة للتجسيد الذهني بهذه الإشارة كان العمل، الذي أقدم عليه لوغوف، عبارة عن دراسة تطور مفهوم التخييل في الأدب، بيد أن الحكاية، حسب لوغوف، تعتبر صلة وصل بين الفنون الأدبية والتاريخية. فالتخييل ظهر في القرن الثامن عشر بإيعاز من رجال الدين في العصور الوسطى، الذين هم شديدو الارتباط بالحساسية الداخلية والخارجية في الأثر الأدبي.

يأتي مفهوم التخييل، حسب جيرار جينيت، مقابلا للواقعي، والرابط بين هذين القطبين نجد الاستعارة، التي تعمل على التصوير والتمثيل، والخروج الطوعي عن دائرة اللغة المباشرة التقريرية الخالية من الانزياحية.

وبهذا كان من الصعب التمييز بين حدود الحقيقة المادية والحقيقة المتخيلة، عندما يتعلق الأمر بتوظيف الصورة في الإبداع. وفي حدود التخييل الوظيفي، جاء جاك لوغوف في كتابه «التخييل في القرون الوسطى» بإشارة قوية حيث قال: «لدراسة متخيل المجتمع، من الواجب تناول الوعي المجتمعي بالدرس والتحليل، علاوة على إبراز تطوره التاريخي، الذي يؤمن العبور نحو الأصول، نحو أصل الإنسان. ومن هذا الإقرار، يوضح لوغوف أن الأصل والمنبت يتجسدان في التخييل، الذي يضمن الجوهر الإنساني. وعبر هذه الصور المتداعية في الذاكرة، والتي يتم ربطها بالأحداث الثابتة والمتغيرة أو بالصيرورة الزمنية، ينسج التخييل نشاطه الفعلي داخل المجتمع. والحالة هذه، كان لوغوف يسعى إلى توسيع التخييل، ويخترق به أفقيا الزمن التاريخي، استنادا إلى التطور الذي يشوب الفكر الإنساني، عبر رسم خريطة طريق لتداول المفهوم في مختلف مشارب العلوم الإنسانية. بينما جيرار جينيت ينقلنا، عبر كتابه الذائع الصيت «التخيل والقول» إلى نظرية الأجناس الأدبية، أو نظرية الخيال، أو الخيال الرمزي، وانعكاسات هذا الأخير على الدراسات الشعرية، التي تكشف عن الأبعاد الفنية للأثر الأدبي، وهذا ما سماه جينيت بـ»الأدبية». فهذه الأخيرة لا تتحقق إلا عبر مصفاة نقدية، تعود زمنا إلى الفلسفة اليونانية، وبالضبط إلى أفلاطون ومن بعده أرسطو. إن التقسيم الأجناسي، الذي جاء به هؤلاء الدهاقنة، والمتمثل أساسا في التمييز بين الشكل الغنائي والشكل الملحمي والشكل الدرامي، لم يقبل به جيرار جينيت.

وبهذا الموقف الصريح يكون، هذا الأخير، قد انتصر إلى دعامات نورتروب فراي، عندما ربط هذا التقسيم الأرسطي بصيغ القول ليس إلا، يقول جيرار جينيت: «كان للتقسيم الأساسي عند أفلاطون، وحتى عند أرسطو، كما رأينا، وضع محدد بدقة، لأن هذا التقسيم كان يخص عنده ـ على نحو صريح ـ صيغ القول التي في النصوص. وبهذا فالإبداع عموما وتقسيمه الأجناسي، حسب جيرار جينيت، أبعد من أن يكون مرتكزا على أسماء وأفعال تفيد القول؛ فالسرد الذاتي يرتكز أساسا على الاسم الخاص، بينما القصيدة التمثيلية تطمح إلى الآخر. فالقصيدة الرومانسية، مثلا، تجربة حياة، لا ترى في الغنائي والملحمي والدرامي مجرد صيغ للكلام فقط، بل سبيلا نحو الغرض أو الموضوع، الذي تطمح إليه القصيدة؛ تهذيب الذوق الفني والسمو به نحو المثال. فنفي الشعراء من المدينة في كتاب أفلاطون «الجمهورية» كان على أساس أخلاقي، إذ إن أي تصوير للآلهة والأبطال الدائمين، خروج وزيغ عن الرسم الإبداعي المتعارف عليه. وعلى أساس ذلك، جاء التمثيل والتخييل ليفسح عهدا جديدا من المحاكاة، عبر صور تتركب في الذهن بسرعة البرق. وبالموازاة، مع ذلك فالقصيدة الغنائية، التي تسبح في يم من نغم طروب، حسب هولدرلين، مرتبطة بالاستعارة، التي تعبر عن الإرادات العظيمة، ومن ثم أصبحت العلاقة بين الخيال والتخييل والمتخيل، أمرا يتجاوز كل حدود التصنيفات الأجناسية. فالمحاكاة، حسب جيرار جينيت، هي ضرب من التخييل، الذي يأتي بمعنى التظاهر والإيهام؛ وبذلك شـُق الطريق نحو الشعور والأحاسيس، التي يعبر بها الشعراء عن دواخلهم، وعن كل ما يمور في خلدهم.

بالمقابل يأتي مفهوم التخييل، حسب جيرار جينيت، مقابلا للواقعي، والرابط بين هذين القطبين نجد الاستعارة، التي تعمل على التصوير والتمثيل، والخروج الطوعي عن دائرة اللغة المباشرة التقريرية الخالية من الانزياحية. يقول محمد العمري «تأويل المحاكاة الأرسطية في اتجاه النص العربي القائم على صور المشابهة، أي التشبيه والاستعارة والتمثيل مع الاحتفاظ بمستوى ثان للتخييل في الصور التمثيلية وغير التمثيلية، وبهذا يكون التخييل علامة من علامات الإبداع القائم على الخصوصية الإنسانية، التي تتحقق من خلال توظيف البلاغة والحجاج أيضا. وفي هذا درء للنقص الحاصل الذي يعتور البلاغة القديمة الأرسطية، التي جعلت من العقل القوة المهيمنة على كل الأنشطة التداولية.

كاتب مغربي

في الكشف عن نقاط التلاقي بين ما هو إيديولوجي وما هو متخيل – والأكثر منطقيةً:

في الكشف عن نقاط التلاقي بين ما هو إيديولوجي وما هو تخييلي

(الـ متخيَّل في التلاقي يقابله الـ مؤدلَج في المستوى المنطقي ذاته!)

لأن في الـ إيديولوجي والـ تخييلي ثمة “نوعا” من النيابة الداخلية،

أما في الـ مؤدلَج في والـ متخيَّل فإن النيابة خارجية، على النقيض!

ففي الملحمة الشعرية «الوردة» لـ غيوم دولوغيس وجون دمونغ، أثارت قضية السلطة السياسية جدلا كبيرا، أهي تـُعزى إلى ما هو إيديولوجي؟ أم إلى ما هو متخيل؟ – والمنطق يقول:

بما أن السلطة السياسية تمثل نيابة خارجية ولا شك، فعلى السؤال المنطقي أن يكون :

أهي تـُعزى إلى ما هو مؤدلَج؟ أم إلى ما هو متخيَّل؟