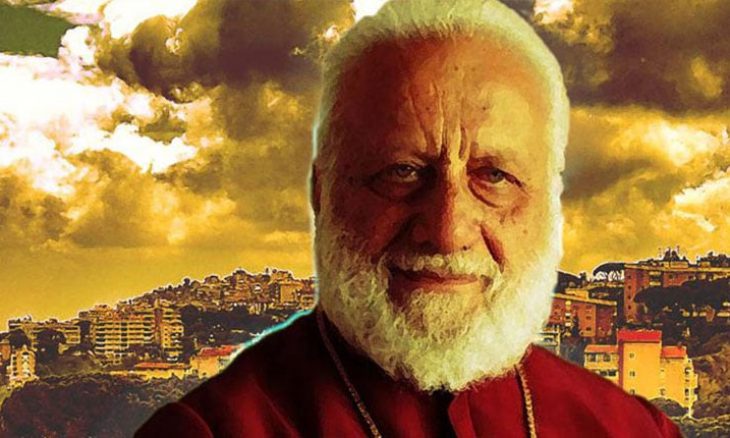

في 25 و26 حزيران / يونيو الماضي، شاركتُ في ندوة نظمها منتدى كرايسكي في فيينا، وكانت حول «لاهوت التحرير الفلسطيني». الورقة الصغيرة التي قدّمتُها تمحورت حول نتاج المطران جورج خضر حيث أطلقتُ على كتابه «فلسطين المستعادة» صفة لاهوت الحرية. بالطبع هذه المداخلة الصغيرة التي تركزت حول خضر، وشملت أيضاً شخصيات ثقافية ولاهوتية مثل غريغوار حداد ويواكيم مبارك وميشال حايك في كتابه «المسيح في الإسلام» وآخرين، بقيت ناقصة كثيراً لأنها لم تكن سوى وليدة فكر تلقائي أُعدّ على عجل لسدّ نقص اعتقدت أنه أساسي في قراءة معنى لاهوت التحرر. وقد نُشر مقالي طبعاً في ذلك الوقت في «القدس العربي» منذ أسبوعين، لكنني أجد نفسي اليوم وأنا جالس في هذه الوحدة أستعيد ذكريات، وأشياء مخبّأة من حياتنا ننساها في العادة، وجدت نفسي أمام نصّ مدهش سبق أن استخدمته في رواية بعنوان «مملكة الغرباء» الصادرة في بيروت عن دار الآداب، عام 1993.

في هذه الرواية ختمت الرواية بقصيدة، وهي قصيدة كُتبت على الأرجح في القرن العاشر للميلاد، وكتبها أحد المنشدين أو الذين يتعاطون فن الترتيل البيزنطي، وهي أنشودة تُرتَّل يوم الخميس العظيم بعد صلب السيد المسيح. في الحقيقة نشرتُ هذا النص في كتابي وأنا متردد جداً كي لا أسقط في اعتبارات لا علاقة لها بموضوع الكتاب. فكتابي «مملكة الغرباء» هو رواية عن الغرباء اللبنانيين والفلسطينيين والسوريين المقيمين في بيروت، مع إشارة صغيرة إلى رحلة إلى البحر الأحمر.

لكنني اليوم وأنا أستذكر هذه القصيدة أُصبت بالدهشة لكيفية مطابقتها الحرفية للموضوع الفلسطيني، فهي على سبيل المثال تبدأ بشخص يُدعى يوسف يذهب إلى بيلاطس ليتضرّع إليه كي يأخذ جسد المسيح. طبعاً هذا الواقع ينطبق حرفياً اليوم على جسد الشهداء الفلسطينيين في الأرض المحتلة، فجثامين الشهداء تُصادَر في مشارح، وتبقى إمّا حتى تُنهي محكومياتها، أي مؤبداتها، وإمّا كي تُستخدم يوماً ما في عملية التبادل.

وهنا السؤال الأكبر وهو استعادة جثمان الشهيد. نحن الآن نتكلم عن القرن الأول للميلاد، بينما نحن نعيش في القرن الثالث والعشرين، وإذ بنا نواجِه السؤال نفسه.

تبدأ القصيدة بهذا المقطع:

وإن يوسف

لمّا شاهد الشمس قد أخفت أشعتها

وحجاب الهيكل انشقّ لموت المخلّص،

دنا من بيلاطس، وتضرع إليه قائلاً:

أعطني هذا الغريب.

لكن القصيدة لا تتوقف عند هذه المسألة لأنها تمتد لتشرح لنا معنى الغربة. فهذا الغريب الذي هو في الترتيلة، هو يسوع الناصري، وهو في قراءتي اليوم الفدائي الفلسطيني.

أعطني هذا الغريب،

الذي منذ طفوليّته تغرّب كغريب،

أعطني هذا الغريب،

الذي أماتوه بُغضاً كغريب،

أعطني هذا الغريب،

الذي أستغربه ضيفاً على الموت،

أعطني هذا الغريب،

الذي غرّبه اليهود من العالم حسداً،

أعطني هذا الغريب.

طبعاً هناك تعديد لمراتب الغربة، وهي غربة الفلسطيني اليوم. وليس غربة الفلسطيني فقط، بل هي غربة كل اللاجئين والمضطهدين والمهمّشين في العالم. إنهم الغرباء في فلسطين الذين يُقتَلون في المخيمات، وفي البحر الأبيض يغرقون في السفن، وفي السجون يعيشون العذاب والظلم والقهر. أمّا العبارة التي ترددتُ عندها وكنت على وشك حذفها من النص الروائي، واليوم كذلك كنت على وشك حذفها، والتي تقول: «الذي غرّبه اليهود من العالم حسداً»، فتُحيل إلى لغة لاسامية أنا لا أتماهى معها على الإطلاق. لكن بعد تبرئة اليهود من دم المسيح، كما جاء في القرارات الفاتيكانية، صار الكلام هذا بلا معنى، وصار المعنى واضحاً: هذا الغريب «الذي أستغربه ضيفاً على الموت»، هذا الغريب «الذي غرّبه اليهود من العالم حسداً»، هذا هو الغريب، هذا هو الفلسطيني الغريب. فإذا أردنا اليوم أن نقرأ لاهوت الحرية في فلسطين، فإننا أمام واحدة من أروع القصائد التي كُتبت أغلب الظن في القرن العاشر الميلادي أو التاسع الميلادي. وهذا الغريب طبعاً «لا مكان له يسند إليه رأسه»، و»الذي رأته أمّه ميّتاً، فصرخت يا ابني، أعطني هذا الغريب.»

ألا يذكّركم هذا الصراخ بشيء؟ ألم تسمعوه في أزقّة نابلس القديمة ومخيم جنين؟

هكذا تنتهي القصيدة، تنتهي بشكل أفضل من واقعنا، فيوسف سيأخذ الجسد من بيلاطس ويلفّه بأكفان وطيوب ويضعه في قبر. أمّا نحن، غرباء هذا الزمن، وأمّا الفلسطينيون والعرب الذين طُردوا من التاريخ بالعنف والوحشية والإذلال، فلن يسلّم القاتل أجسادهم إلى الأرض التي وُلدوا وماتوا من أجلها.