ظهرت النظرية ما بعد الكولونيالية كردّ فعل ومقاومة مُوجهة ضد الخطاب الاستعماري منذ ستينيات القرن العشرين، ثم بدأت تطرح نفسها داخل أروقة الجامعات الغربية، خاصة في إنكلترا والولايات المتحدة، كنمط جديد من التفكير والبحث، قادر على أن يغطي كل مجالات الثقافة المتأثرة ماضيا وحاضرا بالعملية الاستعمارية؛ أي من اللحظة التي بدأت وحتى الآن. وبفضل جهود الأكاديميين من أبناء المهاجرين الوافدين من الهند وفلسطين وجنوب افريقيا ونيوزيلندا، ومن المستعمرات القديمة التابعة للإمبراطورية البريطانية، والذين وجدوا أنفسهم «بين عالمين مختلفين» أخذت النظرية تزدهر في منتصف الثمانينيات، وتتصدر مصطلحاتها المعجم النقدي الغربي؛ بحيث صارت جزءا من الآليات النقدية التي تعنى بدراسة آثار الاستعمار وتمثيلاته النمطية المغرضة.

بيد أن كتاب «الاستشراق» للمفكر الفلسطيني إدوارد سعيد، الذي صدر عام 1978، هو ملهم النظرية في الدراسات الثقافية والنقد الأدبي، نظرا إلى قيمته المعرفية كمصدر ونص مؤسس أثر في أجيال من روادها ودارسيها على امتداد عقود خلت.

وبعد السجال النقدي الذي ميز عمر النظرية، والأفق المعرفي الذي أحاطت به نفسها، يظهر أنها أخذت في السنوات الأخيرة ـ كما يقول صبحي حديدي- تفتقد إلى شرط صرامتها وقيمتها العلمية؛ بسبب أشكال التسطيح والاختزال والتحريف التي طالتها، إلى حد أنها انقلبت إلى «موضة» وإلى «بضاعة رائجة سريعة التسويق» على نحو أشبه «بالتحول الدراماتيكي، إذْ ما أبعد اليوم عن الأمس القريب».

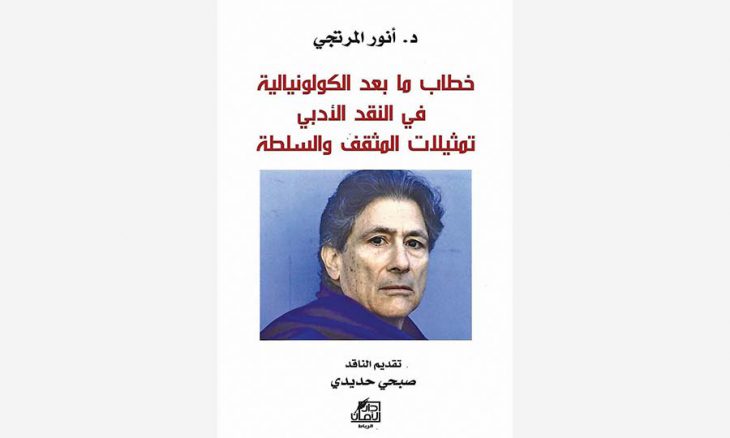

ثمة بعض الكتب الجديدة في المجال العربي تسعى بعمقها وشموليتها ونبرتها السجالية، أن تحافظ على مسافة معقولة مما يجري على ميدان النظرية ويُنسب إليها؛ مثل الكتاب الذي صدر للناقد والأكاديمي المغربي أنور المرتجي، الذي يتناول اتجاهات النظرية ومفاهيمها وآليات اشتغالها، ويطوع تعقيداتها الاصطلاحية، ويصوب ما فيها من التباس وسوء فهم، لكنه ـ قبل هذا وذاك- يستعيد إدوارد سعيد بعلم واقتدار منهجي وشجاعة فكرية. ولهذا، يستحوذ فكر إدوارد سعيد وآراؤه على جسد الكتاب واستراتيجية بنائه، ضمن ما يتناول من قضايا وإشكالات واسعة، تمس الزنوجة، والاغتراب الكولونيالي، وتمثيلات المثقف والسلطة، وشعرية المنفى والنظرية المترحلة، والترجمة الثقافية والفضاء الثالث، وانتفاضات الربيع الديمقراطية، والحركة الإسلامية، و»الدولة المستحيلة» بتعبير وائل حلاق.

الخطاب والممارسة

تُصنف النظرية ما بعد الكولونيالية بوصفها من تجليات النقد الثقافي، الذي جاء ردا على تحديدات البنيوية التي حصرت تحليل الخطابات في المظاهر اللغوية والبلاغية، دون مراعاة المحتوى الثقافي والإحالات المرجعية السياسية التي يتضمنها النص بما هو خطاب ثقافي في الدرجة الأولى، ما أدى إلى استدعاء بدائل منهجية جديدة؛ مثل النقد الثقافي، والتاريخانية الجديدة، والنقد الجنوسي وغير ذلك. واستطاعت النظرية من خلال تنوع مجالات بحثها أن تفرض نفسها في الوسطين الثقافي والأكاديمي، وأن تشمل حقولا معرفية متعددة الاختصاصات؛ مثل الأدب المقارن، والنقد الأدبي، والسميائيات، والأنثروبولوجيا، وعلم الاجتماع، والتاريخ، والسياسة، والاقتصاد واللسانيات، على نحو كان يثريها ويوجهها إلى تفكيك آثار الاستعمار على تشكل كل من اللغة والتعليم والدين والحساسية والذائقة الفنية، وحتى الثقافة الشعبية نفسها. ونظرا إلى تنوع هذه الدراسات وتقاطعها، صار بوسعها أن تغني التحليلات النظرية والسجالات المعرفية، بل أخذت تشتبك مع نظرية ما بعد الحداثة، وبالأخص مع النظرية الفرنسية، في تصورها للخطاب الذي يرتبط بالمؤسسات ويتناول تخصصات معرفية تقع خارج النطاق الأدبي. وفي هذا السياق، يتفق منظرو تيار ما بعد الكولونيالية؛ وفي طليعتهم إدوارد سعيد، وهومي بابا، وغاياتري سبيفاك، على أن النظرية ينبغي أن لا توجد بمعزل عن الممارسة، وأن تعمل في المجتمع المدني وليس في الأكاديميا وحدها.

فمن جهة أولى، بنى إدوارد سعيد أطروحة «الاستشراق» المركزية على كشف أشكال التمثيل الثقافي، والطرق التي انتهجها الحكم الاستعماري وأفضت إلى تقديم تصور غرائبي لواقع الثقافات الأخرى، وثقافات الشرق الأوسط تحديدا. ومن جهة أخرى، اهتم هومي بابا المتأثر بآراء سعيد وفوكو ودريدا بوجه خاص، بالنصوص التي تكشف هامش المجتمع في عالم ما بعد الاستعمار، ورصد أوجه العلاقات المتبادلة بين الثقافات أو التفاعل بين المستعمِر والمستعمَر، ما قد يؤدي إلى انصهار المعايير الثقافية، وذلك ضمن أفق الانفتاح على الهجونة التي تعمل، حسب تصوره، على إسقاط الثنائيات القديمة (السيد/ العبد، المستعمِر/ المستعمَر، الأوروبي/ الآخر).

كما حاربت غاياتري سبيفاك بدورها، تحت تأثير تفكيكية جاك دريدا، في جبهتين: جبهة الثقافة الذكورية المهيمنة على المؤسسة المكرسة للخطابات الفكرية في المجتمعات الغربية، وتهميش المرأة في العالم الثالث؛ وجبهة تتعلق ببقايا التأثيرات الاستعمارية في العالم المستعمَر، ضمن مشروعها النقدي الذي عُرف بـ»دراسات التابع». من هنا، لم تكن مثل هذه الدراسات تهتم بحالة الصراع على ميدان علاقات القوة والمعرفة والإخضاع الثقافي، بل اهتمت – بموازاة مع ذلك- بآداب الشعوب التي استعمرتها بريطانيا وغيرها من قوى الإمبريالية الغربية في فترات سابقة، مثل اهتمامها بالثقافة الوطنية وببناء التاريخ الأدبي الوطني، كأنها «ترد بقوة الكتابة» وأساليبها على المركز الإمبراطوري والاستعماري، بل تحاول أن تستحوذ على ما كان يملكه هذا المركز من نفوذ وسلطات واسعة ومركبة. وبديلا عن آداب «العالم الثالث» الذي نشأ في أجواء الحرب الباردة، واتسم باللهجة الأبوية المتعالية، توجهت الجهود، مع نهاية عقد الثمانينيات، إلى دراسة آداب ما بعد الاستعمار خارج التمركز الغربي، مستلهمة كتابات مؤسسي النظرية ما بعد البنيوية وما بعد الحداثة، الذين عملوا أو عاشوا أو وُلدوا في بلدان المغرب والجزائر وتونس؛ من أمثال: لوي ألتوسير، وميشيل فوكو، وجاك دريدا، وألبير كامو، وهيلين سكسو، وفرنسوا ليوتار، وبيير بورديو، لأنها كانت بدورها تتفاعل مع الآخر المستعمَر وتصدر في الصميم عن علاقات الاستعمار وما بعده.

بيد أن خطاب ما بعد الكولونيالية تأسس، نظريا ومنهجيا، مع كتاب «الاستشراق» لإدوارد سعيد، وازدهر ابتداء من مطلع التسعينيات عبر عناوين دراسات متعددة. وفي المقابل، كان تلقي النقد العربي مع هذا المنهج بطيئا ومترددا، نتيجة ارتباط النقاد العرب بالنقد الجديد من بنيوية وشكلانية، إلى درجة التبعية المقدسة للنظرية النصية. وكان إدوارد سعيد قد دعاهم إلى القطع معها، وعلى الشرق أن يبادر إلى تمثيل نفسه والإفصاح عن ذاته. ولم يظهر الاهتمام بالنقد ما بعد الكولونيالي إلا في عقد التسعينيات، ولاسيما على صفحات مجلة «الكرمل» التي كان يرأس تحريرها الشاعر الفلسطيني محمود درويش، ثم اعتكف النقاد الحداثيون؛ من أمثال صبحي حديدي، وجابر عصفور، ومحمد برادة، ويمنى العيد وفخري صالح، على نصوص هذا النقد وترجمتها، خاصة ما يتعلق بكتابات إدوارد سعيد والتعريف بها. لكن لا يمكن بحالٍ أن تُنكر إسهامات المثقفين العرب التي تتقاطع، بصورة وأخرى، مع منهجيات الدراسات ما بعد الكولونيالية وأساليب المقاومة الثقافية؛ من أمثال علي الوردي، وجمال حمدان، وعبد الكبير الخطيبي، وعبد الله العروي، والمهدي المنجرة.

«دنيوية» سعيد وما تنزع إليه

يقسم الناقد أنور المرتجي مؤلفات إدوارد سعيد إلى ثلاثية شرقية («الاستشراق» «تغطية الإسلام» «القضية الفلسطينية») وثلاثية غربية («بدايات، القصد والمنهج» «العالم والنص والناقد» «عن الأسلوب المتأخر»)؛ وهي تكون في مجموعها مدونة تمثيلية متجانسة من حيث موضوعاتها ومناهجها، وتعكس خطاب سعيد ما بعد الكولونيالي وفكره النقدي الذي ينحدر إلى منجزات مدرسة جنيف في النقد الفينومينولوجي وإبستيمولوجيا إدموند هوسرل ومارتن هيدغر ورومان إنغاردن. وبسبب احترازاته المنهجية، كان لا يتوانى عن تطويع أفكار لوكاتش ولوسيان غولدمان ومناهج هارفارد النصية، بل انتقد تحليلات ماركس وإنجلز، ورفض النظريات التي تنتهي بـ(isme) ولم يكن يخفي عداءه لتطبيقات النزعة الشكلانية الروسية التي هيمنت خلال عقدي الستينيات والسبعينيات في الدرس الأكاديمي الأوروبي والأمريكي، كما كان يتحفظ على قراءات جاك دريدا التجريدية للنصوص على نحو مفرط.

وإذا كان «الاستشراق» قد حظي باهتمام منقطع النظير داخل تيار ما بعد الكولونيالية، إلا أن كتاب «العالم والنص والناقد» الذي كُتبت مقالاته بعد صدور الأول لا يقل أهمية عنه؛ ففيه يطرح إدوارد سعيد آراءه في قضايا النقد الأدبي، ولاسيما من خلال منظوره المنحاز لمعنى «الدنيوية» بتأثير من بعض المفكرين الإيطاليين من ذوي النزعة التاريخانية، أو المادية؛ مثل جيامباتيستا فيكو وأنطونيو غرامشي، بحيث يميز بين النظرية، والوعي النقدي الذي يعتبر هو إدراك مقاومة النظرية، وإدراك ردود الفعل التي تثيرها هذه الأخيرة في التجارب والتأويلات التي هي في صراع معها، وهو ما يقودها إلى الانفتاح على آفاق الواقع التاريخي والمجتمع والحاجات الإنسانية.

وبما أن النقد جزء من نشاط الكتابة، فهو يصنفه انطلاقا من ثنائية النسب والانتساب إلى أربعة أشكال: النقد العملي أو التطبيقي، والتاريخ الأدبي الأكاديمي، وعمليات التقويم والتأويل من زاوية لأدبية، ثم النظرية الأدبية التي تبلورت مع المناهج القارية مثل البنيوية والتفكيكية وهاجرت إلى أمريكا عن طريق أوروبا. إلا أنه سعى إلى تجاوز هذه الأشكال بحثا عن نظرية ثقافية، وذلك من منظور النقد الدنيوي الذي يتوجه إلى الأمور الدنيوية والوجود في العالم؛ فالقول بأن النصوص دنيوية يعني أنها جزء من العالم الاجتماعي والحياة البشرية، ومن اللحظات التاريخية التي تقع فيها وتُفسر من خلالها. وإذن، على النقد أن يتعامل مع العالم حيث يصنع البشر تاريخهم بأنفسهم، وأن ينحاز إلى ما هو أرضي وواقعي وتاريخي؛ أي الانتقال من التأويل إلى التغيير، ومن الخطاب إلى الإنسانوية التي تُلح على الفاعلية والمقاومة والتشكيك، وليس على الحفظ والولاء واليقين.

في تعاملها مع هذه النصوص، ومن أجل إبراز الروابط التي تجمعها بالوقائع الوجودية للحياة البشرية والسياسية في المجتمعات، تتبنى النظرية النقدية عند إدوارد سعيد ثنائية النسب/ البنوة (بما هي علاقة بيولوجية وطبيعية، أي قسرية لا اختيار فيها) والانتساب/ التبني (بما هو انتماء إلى خصائص معينة للتراث الأدبي والفكري، بشكل حر قائم على الاختيار والقصد). وبخلاف النظرية البنيوية التي تدعي أن كل إنتاج أدبي ينتمي إلى ما سبق إنتاجه من أدب وفق قانون الحتمية أي حتمية النسب، يرفع إدوارد سعيد مبدأ الانتساب، إلى اعتباره المبدأ النقدي العام الذي يحرر الناقد من نظرة ضيقة للنصوص، ويعلي من شأن العلاقة بينه وبين الدنيا- العالم على نحو يمنح النص مجال حركاته؛ أي مجموع النصوص المحيطة به ومكانة المؤلف واللحظة التاريخية التي يتم فيها استعادة النص، مرورا بآليات النشر والتوزيع والتلقي. وهكذا يكون الانتساب بمثابة إعادة خلق علاقات جديدة بين النص والعالم.

كما تحتل القراءة الطباقية التي استعارها سعيد من مجال الموسيقى وطبقاتها اللحنية، موقعا خاصا ضمن نظريته النقدية، وهي بمثابة إعادة قراءة للأرشيف الثقافي للمستعمِر في علاقة اشتباك مع المستعمَر، حيث أفسح في تأويلاته المجال لجميع الأصوات التي تنطوي عليها الظواهر والمنتوجات الثقافية والإنسانية، بما فيها النصوص الأدبية. وتتمثل منهجية القراءة الطباقية حين قرأ سعيد «أوبرا عايدة» لصاحبها فيردي، وأعمال ألبير كامو الروائية، وروايته «الطاعون» تحديدا، بالنظر إلى موقعها في مسار التاريخ الاستعماري، كما الحال بالنسبة إلى الرواية الإنكليزية لجين أوستين بطباقها مع خطابات المفكر فرانز فانون والزعيم كابرال أميلكار، بصورة تعرض الإمبريالية والمقاومة التي تتصدى لها في آن. وضمن الأفق نفسه، قام سعيد بقراءة الثقافة العربية، عبر مقالات عديدة، منذ أن تفرغ في عام 1972 بأكمله لدراسة الأدب العربي في بيروت، عن روايات نجيب محفوظ وحليم بركات وإلياس خوري، وعن جمال الغيطاني وجيله الذي جاء بعد محفوظ، وكان يريد أن يجعل الأدب العربي معروفا في الغرب ومقروءا خارج الصور النمطية السلبية وتأثير المواقف «الاستشراقية» في الثقافة العربية. كما كتب عن غسان كنفاني وإميل حبيبي، وقدم محمود درويش إلى العالم بعد ترجمة دواوينه إلى اللغات الأجنبية، وكان ينظر إليه باعتباره محاولة ملحمية تحول غنائية شعره الذي قاله في فقدان الوطن إلى دراما العودة المعلقة في الزمن. وفي سيرته الذاتية «خارج المكان» قدم سعيد نموذجا للقراءة الطباقية وهو يسرد تفاصيل المرحلة الاستعمارية التي عاشها في فلسطين ومصر بطريقة طباقية مُمثلة في «طمأنينة البنية المسيطِرة» و»صمت البنية المسيطَر عليها» في مقابل سرده للمرحلة التالية من سيرته التي تتجلى في «بنية الاندماج في المجتمع الأمريكي» واكتشاف «شخصية الفلسطيني المتمرد».

وما تزال فلسطين هي درس سعيد الأنصع في معظم كتاباته، فلم يتنازل قيد أنملة عن شجاعته الفكرية ودفاعه عن الحق في النقد والمقاومة والرد بالكتابة من أجل فلسطين التي أبقاها، في حياته وبعد رحيله قبل عشرين سنة، حية تنبض في وجدان أحرار العالم. وليست تلك الجموع الحاشدة من طلبة الجامعة الأمريكية الذين خرجوا احتجاجا ضد الحرب على غزة وهتفوا بحرية فلسطين، ومن جامعة كولومبيا حيث كان يحاضر ويقدم سرديته المشعة بالجمال والأناقة والحق، سوى دَيْنٍ من ذلك الدرس البهيج الذي لا يسقط بالتقادم، لأنه نص مفتوح على العالم وهو يجعل من السرد أداة وجود ومقاومة وتحد للصمت.

كاتب مغربي