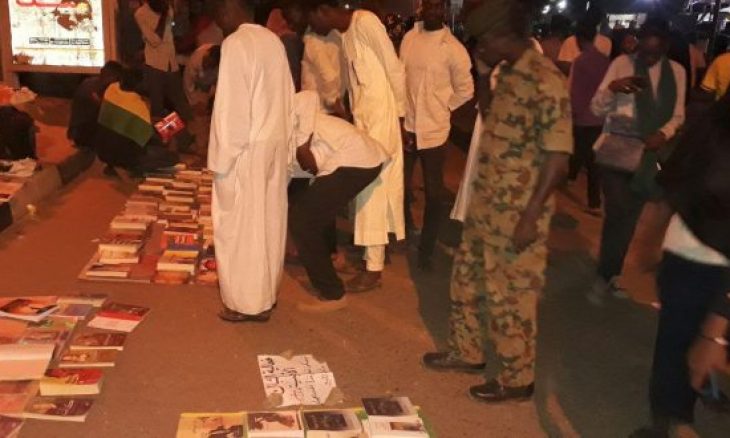

صباح الاثنين الماضي، كنت كتبت في هذه الزاوية، عن ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم، بوصفها مجتمعا سودانيا خالصا ومتكاملا، تجمعت فيه كل خواص السودان القديمة المعروفة، من كرم وشهامة ومروءة، إضافة إلى تفعيل التراث، وإضافة إبداعات أخرى جديدة، من جيل جديد، خاض ثورة خطرة، وينتظر ثمارها، وفي الحقيقة يحرسها بكل جدية وتفان.

الذي حدث أن الساحة اغتيلت في صباح ذلك اليوم بالذات، وطوردت أحلام الشباب وطموحاتهم وأرواحهم بآلة العنف المغموسة في غل لا يعرف أحد سببه، وكانت نهاية لمرحلة خصبة من الثورة المبدعة، وأظنها بداية لمرحلة جديدة من إبداع آخر، من مقاومة أخرى، سيخوضها أو سيصنعها من صنعوا الإبداع الأول.

صحيح أن الأمر يبدو صعبا لو استخدمنا النظرة التشاؤمية إلى الأشياء، ولو قرأنا بعين لا تبصر سوى الركام والدم، ولكن نردد دائما، أن ما يبدو صعبا، يبدو كذلك لأننا نريده صعبا، وما يبدو ميسورا، سيكون ميسورا بكل تأكيد إن أردنا تيسيره.

حقيقة لست من المغرمين بالكتابة في مواضيع قد لا أكون ملما بها بشكل كبير، أو حتى مجرد إلمام صغير، ولطالما هتفت عبر الأدب، والأدب فقط بكل ما يمكن أن يهتف به آخرون في الساحات العامة، ومنذ تعلمت كيف أكتب، تعلمت أيضا كيف اقترب من قضايا الوطن، ليس لأنني أردت ذلك، بل لأن تلك هي الهبة العادية لأي شخص لديه وطن، أن يقترب من وطنه وأنفاسه، وأن يحس بالألم والجرح، كلما جرح الوطن وتألم.

كانت الكتابة السودانية في مجملها وطوال سنوات، من عمر قضاه السودانيون أسرى لنظام موغل في الظلام، هي كتابة جروح، أن تكتب جرحك الشخصي، وجروح أهلك وأصدقائك، وجيرانك، وسكان شارعك، ومن ثم تكتب جروح مجتمعك، لا يهم إن كانت كتابة عادية بلا أدوات كبيرة من البلاغة، والمحسنات البديعية، أو كتابة مزركشة بذلك، المهم أن تصل تلك الكتابة، لمن كتبت لهم، وللذين يستطيعون مد يد العون في حالة أن احتاج إليهم أحد.

قد تبدو الكتابة مغطاة بألحفة من غموض، تستعصي على الجلادين، وقد تبدو مكشوفة بمعان تبدو عكس ما هي عليه، هكذا، فقط هي كتابة في الوطن وللوطن.

لا نقول إن سطوة الأدب قد ضاعت، ولكن نقول قد خفت بشكل كبير، حين سطت التكنولوجيا على الأذهان وأزاحت ما يظنه الناس زخما بدائيا لن يصلح في المرحلة الحالية من عمر الدنيا.

أردت هنا أن أربط بين القضايا الكبرى والأدب، ومعروف أن الأدب يحتمل أن يكون سرجا مريحا للقضايا الكبرى، وكان الأدب في الماضي أداة تثقيف وتنوير، محترمة جدا، وتهابه حتى القوى المدججة بالسلاح، والذي يقرأ كتابا مثل، «أدباء أمام المحاكم» الذي ترجمه الصديق سمير جريس عن الألمانية، وفيه مقالات كثيرة عن أدباء لا يملكون سوى أقلامهم، طاردتهم السلطات، وطبقت في حقهم كل ما يمكن تطبيقه في الخارجين على القانون، من سجن وقتل ونفي، الذي يقرأ كتابا مثل ذلك، يدرك أن الأدب سلاح بالفعل، تستطيع أن تقرأ رواية وتحارب بها، تحضر عرضا مسرحيا، وتستخدم مكوناته في صد الأذى عن بيتك وعرضك، تستمع إلى قصيدة حادة النبرات، وتضعها داخل جراب على جانب ذهنك لتستخدمها عند الضرورة.

لا نقول إن سطوة الأدب قد ضاعت، ولكن نقول قد خفت بشكل كبير، حين سطت التكنولوجيا على الأذهان وأزاحت ما يظنه الناس زخما بدائيا لن يصلح في المرحلة الحالية من عمر الدنيا، وهذا غير صحيح بالطبع، فالدنيا تتسع للتكنولوجيا الرقمية، وتتسع أيضا لغذاء الأذهان، فقط متى نستخدم هذا، ونستخدم ذاك؟

أعود للعنف الذي حدث في ذلك الاثنين، اليوم الذي خرج فيه مقال يشيد بتحضر الثورة السودانية، ومشعليها، والمكان الرمزي لوجودها، وأنها ثورة سلمية حتى النهاية، لم يتخللها وطوال أشهر من اندلاعها أي عنف أو شبهة عنف، ثورة تكتب لتكون نموذجا لثورات العصر التكنولوجي، ثم ليتم الانقضاض على المكان الرمزي، بكل ذلك العنف والهمجية، أي بعكس ما كانت تكتبه الثورة، بعكس ما كانت تؤكد عليه، بعكس ما كان الناس يأملون، وكان الأمل أن ينتقلوا من الحلم، الرمز، إلى الواقع الذي سيستخدم لبناء وطن هزته المحن بشكل كبير.

لقد تابعت مثل غيري، وبأعصاب منهكة ما لا يوصف من حوادث، كان هناك من يجلب الموت، مهما كان عصيا ليدلقه في المكان بلا معنى، شاهدت عباس مصابا في بطنه ويمشي مترنحا، ليسقط على ترس، شاهدت رصاصا في الرأس والسيقان والأحشاء، وشبابا يخرجون من النيل، جثثا مربوطة بألواح من الإسمنت، وقطعا لا يعرفون لماذا حدث ذلك، وما مبرره؟ وهل فعلا ماتوا؟ أم ما زالوا هناك يصيغون مستقبل بلادهم، ويرددون الأهازيج خلف «دسيس» المغني؟

يكتبون على شاشات التلفاز في الشريط الإخباري: استخدام القوة المفرطة، وشخصيا لا أستطيع أن أسمي ذلك قوة مفرطة، ولكن أسميه جريمة. أنت تفرط في القوة حين تقرص أحدا في خده حتى يتألم، حين تضرب أحدهم على رأسه حتى يسقط ويسيل منه الدم، لكنه ينهض ويداوي جرحه، وكنا في المدارس قديما نتعرض أحيانا لهذا الإفراط، حين ينزعج المدرس من طالب، فيقرصه في صدره، حتى يقترب من حافة الانهيار ويتركه. لا أحد يموت من قوة مفرطة، ولكن من جريمة.

الآن وقد حدث كل ذلك الذي حدث، وبات المستقبل رهينا بالذي سيحدث، لن نلغي الأدب من مكونات الصراع المقبل، وسنسعى لإيجاد مكان له بكل تأكيد، الصرخات القديمة داخل رواية ستجدد بما يتيح لها أن تسمع في زمن جديد، الهتاف القديم داخل قصة سيواكب، والقصائد التي تشنجت ستعيد تشنجها، لست واثقا من الجدوى، ولكن كل شيء قد يكون ذا جدوى وقد يكون غير ذي جدوى.

٭ كاتب سوداني

بخصوص الثورة/التغيير ضد أي سلطة في دولة الحداثة، لاحظت كمية كبيرة من الجبن، تحت عنوان (الأدب والموت)، فهل الأدب يعني، ضرورة تمرير الهيبة، لصاحب السلطة مجاملة، بتجميل القبيح، فتضيع طاسة معنى المعاني التي في قواميس تدوين أي لغة؟!

وبما أن الكاتب استشهد بكتاب ألماني تحت العنوان، بلد نيتشة وماركس، والتمييز الطبقي، أو الشعبوية للفاشية والنازية والصهيونية، التي تسببت بالحرب العالمية الأولى والثانية.

العولمة والإقتصاد الإلكتروني رفعت من أهمية لغة الحوار والتبادل والتكامل التجاري بين ثقافة الأنا (الرجل) وثقافة الآخر (المرأة) للوصول إلى ثقافة النحن كأسرة إنسانية،

بدل فلسفة الصراع والتغيير والثورة.??

??????

تقول : أنت تفرط في القوة حين تقرص أحدا في خده حتى يتألم..معنى ذلك ستموت كل النساء من القرص.كن رحيما يادكتور؟

الذى حدث يوم الإثنين كان انتقام الجهل والرجعية والحقد الدفين من الحداثة والوعى وصوت العقل ،شئ مؤجع أن نراى أبناؤنا العزل يتلقوا الرصاص بصدورهم ولكن النصر قادم بإذن المولى عز وجل