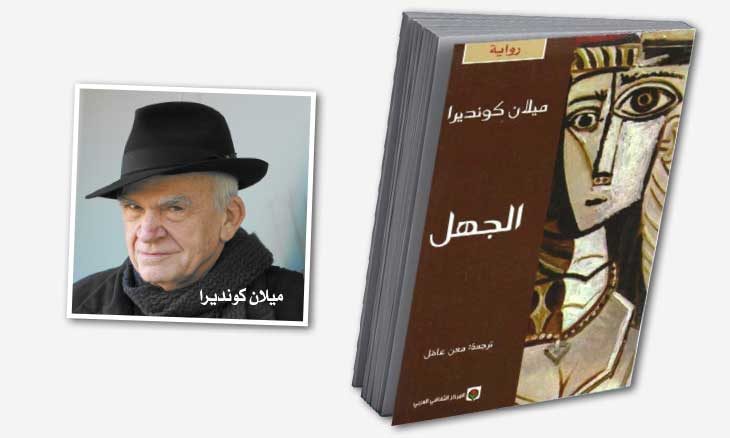

تتصف أعمال ميلان كونديرا بقدرتها على ابتناء عالم سردي، يستجيب لمواصفات شديدة التفرد، ولاسيما الاستقطابات العميقة التي تميز شخصياته، كما في رواية «الجهل» التي صدرت عام 2000. تتميز الرواية بشعرية تكوينها في طيف المدى الذي تواجه فيه أسئلة تبدو للوهلة الأولى ذاتية، غير أنها تكاد تمسّ كيان الإنسان الجمعي بصفته المطلقة ضمن تقاطع الحيز والزمن. يحتمي كونديرا بأسئلة تستهدف فهم الإنسان، وخواء عوالمه، كما يكتنه شعور الذات، وما يكمن فيها من تناقضات لا تمثل سوى جزء ضئيل من تراكمات الإحساس بالعار والهزيمة في سياق فلسفي.

العودة ومحدودية الذاكرة

يمضي كونديرا بين أروقة الذوات كي يخاطب وعي المتلقي، مُستجلياً ما فيها من نزعات مُضمرة -ربما- لا ندركها إلا عبر اختبار رؤى شخصياته التي يضعها في معظم الأحيان أمام قيم مفصلية. هكذا تتميز كتابة كونديرا بكونها لا تبدو رتيبة أو مملة، إنما محفزة على التأمل في هراء هذا العالم، ولا عدميته، فلا وصول إلى تتويج يطال المعنى، كما ثمة حكم على اليقين باللاوجود قبل أن يبدأ.

مع أن كتابة ميلان كونديرا تنحو منحى السّمت الوجودي، غير أنّ التضحية بالحبكة أو كبح جماحها لا يبدو سمة منتشرة في أعماله، ولكنه يتمتع بسرد متقاطع يكاد يتآلف مع بنية التشتت المعنوي، مع أن رواية «الجهل» تحتفظ بصيغته المتماسكة على مستوى بناء الشّخصيات، والعناية بالزمن والمكان، بالإضافة إلى تعادلية الأحداث، وسببيتها، مع التنبه إلى أن هذه العناصر في النماذج الحداثية قد تعرضت للانتهاك أو فقدت تفوقها كما يرى تيري إيغلتون.

تتأسس الحبكة على تتبع مسار شخصيتين تجمعهما العودة إلى الوطن، ضمن تجربة تبدو متشابهة على مستوى السطح، ولكنها في الحقيقة شديدة الاختلاف من حيث المنظور، على الرغم من التقاطعات التي تنتج عن سياق التجربة التشيكية إبان الحكم الشيوعي. نبدأ من تأمل عودة هاتين الشخصيتين إلى التشيك بعد عشرين عاماً، أو بعد زوال النظام الشيوعي. إرنا وجوزيف: الأولى هاجرت مع زوجها إلى فرنسا، في حين أن الثاني هاجر إلى الدنمارك، كلاهما ترك عالمه بما في ذلك العائلة والأصدقاء، وجزءاً كبيراً من ذاكرته، وما يتبع ذلك من متعلقات الرحيل المادية والمعنوية، فتبدو القطيعة مع الماضي، أمراً ينطوي على الكثير من الأسئلة، ذلك أن قيمة الأبنية الدلالية في هذه الرواية لا يقتصر على استكمال المنظومة القمعية، أو تلك الفترة الكئيبة من هيمنة النظام الشيوعي. فإذا ما نظرنا إلى هذا الأمر على أنه محوري في العمل، فإن هذا لن يعطي أي قيمة فعلية للرواية كونها ستنزلق إلى فعل شارح، ونوع من المباشرة التي تنهض على التعليق الذي لا نعدمه كلية في هذه الرواية، خاصة في الجزء الأول منها. هذا ما حاول أن يتجنبه كونديرا حيث يمضي عميقاً في عوالم شخصياته ليجعل من جدلية الذاكرة وعلاقة الإنسان مع ماضيه، ومفهوم الذكرى شيئاً أقرب إلى حفر في تكوين هذا الكيان، الذي نطلق عليه «الحنين»، شيئاً يشبه الارتطام الذي يعايشه العائد الذي ترك عالمه، هرباً من نظام قمعي ضمن وضع شديد الحساسية، غير أن وجود الإنسان في كلا المكانين بدا شيئاً غريباً، وغير منطقي، علاوة على إطلاقه قدراً كبيراً من قلق الطاقة.

عوليس ألم الجهل

تبدو محكية عوليس في ملحمة (الأوديسة) وعودته إلى إيثاكا، نصاً تبصرياً موازياً لمعنى الانقطاع، ومساءلة الذاكرة عن قدرتها على استدعاء الماضي، فتتقاطع عودة «عوليس»، مع عودة (إرنا وجوزيف)، فينتج النص بعداً تأملياً عميقاً يطال قدرة الذاكرة على التقاط زاد الذكريات، وصورها، وتفاصيلها، غير أن هذا يبدو في استبطان فلسفي غير متحقق، حيث لا يبقى من ذاكرتنا سوى ومضات لا يعوّل عليها، وهكذا تتداخل القيم المعنوية من المنظور السياسي، ما يحفز بحثنا في قدرة السرد على تخليق مساحة بين هذين العالمين، وتمازجهما في بنية الإنسان. تعتقد «إرنا» أنه قد عرفت جوزيف قبل الهجرة في لقاء عابر، أو حب لم يكد يبدأ.. تتذكر وجهه في المطار في لقاء يبدو صدفة، غير أن تتويج هذا اللقاء لا يتجاوز علاقة تدوم لليلة واحدة، حين يعترف جوزيف لإرنا بأنه لا يتذكرها، بل لا يعرف اسمها، وبناء عليه، فقد مارس جوزيف نوعاً من المحو اللاواعي لماضيه، الذي كان قبل عشرين عاماً، هي القطيعة أو الجهل الذي ربما لم يدركه إلا «عوليس»، الذي عرف معنى الغياب، والانتظار.

يتخذ الحنين دافعاً للعودة، غير أنه في أحد تعريفاته، كما نقرأ في الرواية، يتصل بألم الجهل، حيث لا نعرف ما يكمن خلف الرحيل، وما طرأ في الوطن؟ وكيف أصبح؟ فإعادة ترميم هذا الوجود الذي لا يسير على نحو واضح، إذ يحتاج إلى التأمل العميق بداعي الاغتراب عن الوجود العائد، واللاكتمال في الوطن البديل، وضغط قيم التّعلق في الوطن، فنصبح أمام محاكمة ذاتية وغيرية، أو ما يطلق عليه «رعب العودة» إلى الوطن، أو ذاك الحلم الذي يقع بين مكانين. هكذا تتبدى قيم التنازع المؤلم للوقوع في بينية الوجود، أو فقدان القدرة على الاتصال كلية مع أي طرف، أو ذلك البتر الذي يخرق الروح، ويعطّل علامات الامتداد والاستمرار في تشكيل وجودي، فيبدو مجزأ أو مشتتاً، ففي المنفى تفقد الصور، وتتراجع عملية التذكر، غير أن الحنين يبقى قائماً لشيء لا يكاد يُستحضر بتفاصيله الكاملة، ولكنه يبقى أقرب إلى فيضٍ يشبه ما عاناه عوليس: «خلال سنوات غيابه العشرين، احتفظ الإيثاكيون بذكريات كثيرة عن عوليس، لكنهم لم يشعروا بالحنين إليه، بينما كان عوليس يشعر فعلاً بألم الحنين، رغم أنه لم يكن يتذكر شيئاً».

يمضي كونديرا بين أروقة الذوات كي يخاطب وعي المتلقي، مُستجلياً ما فيها من نزعات مُضمرة -ربما- لا ندركها إلا عبر اختبار رؤى شخصياته التي يضعها في معظم الأحيان أمام قيم مفصلية.

العودة تعني الارتطام بما كان، وبالتحديد مع تقطع وشائج العائد مع الوطن، في حين أن من تبقى فإنه يعتقد من هاجر قد عاش حياة سعيدة، ولكنهم لا يدركون أن بدء تأسيس حياة في مكان جديد ينطوي على صعوبات جمّة، كما تقول إرنا، فضلاً عن اختبار ذلك الإحساس الغريب بمعنى التّشظي، إذ تتآكل الحياة، والذكريات حتى تكاد تنعدم كما تختبر كلا الشخصيتين. فجوزيف عندما يعود إلى شقته أمسى لا يمتلك الحق في استعادة اللوحة التي لطالما أحبها، بالإضافة إلى ساعة يده التي أهملها هناك، لقد أصبح ماضيه مشاعاً يمتلكه الآخرون، تخلى عن كل شيء عندما قرر الرحيل: «وقع بصره على معصم أخيه وساعته، عرفها: كبيرة، سوداء، ذهبت موضتها، تركها في شقته، والأخ سطا عليها. لا، لم يكن عند جوزيف من سبب كي يغضب. فكل شيء تم حسب تعليماته، ومع ذلك فإن رؤيته لساعته في معصم آخر غار به في حالة من القلق عميقة. تولد عنده انطباع بأنه يلتقي بالعالم كما يلتقي به من يخرج بعد عشرين عاماً من قبره. يلامس الأرض بخطو من فقد عادة المشي، لا يكاد يتعرف على العالم الذي عاش فيه، لكنه يتعثر باستمرار ببقايا حياته: يرى بنطلونه، ربطة عنقه على أجساد الباقين أحياء، الذين توزعوها بكل طبيعية؛ يرى كل شيء ولا يطالب بشيء: فالموتى عاد ما يكونون خجولين». يكتمل هذا البتر حين يحرق جوزيف دفتر يومياته، وهذا يوازي ما تقوم به «إرنا» التي تتخفف من ماضيها، فتتوق للتعلق بجوزيف، الذي لا يتذكرها، فتزهد في زواجها وماضيها الذي لم تختر منه شيئا، لقد كانت على الدوام تستجيب لحاجات الآخرين لا ما تريد هي، في حين أن أصدقاءها وعائلتها نسجوا عوالمهم بعيداً عن عالمها.

معضلة اللغة

في سياق هذا الاضطراب الوجودي للمنفي، تبدو بعض المقاطع التي تعالج التخاطب واللغة، من حيث الوقوع بين عدة لغات والبحث عن ألفة اللغة، التي فقدت، فمع موت زوج إرنا التشيكي في فرنسا لم يعد هناك من تتحدث معه اللغة التشيكية، وعند العودة تكتشف أن براغ بدأت تستجيب لوجود لغة أخرى هي لغة زوجها الثاني «غوستاف»، الذي بدأ يتحدث الإنكليزية مع والدتها، في حين تصرّ هي على أن تتحدث لغتها الطارئة التي فضلت التمسك بها، ونعني لغة المنفى الفرنسي. هذا القلق اللغوي ينسحب على الرغبة باستعادة الألفاظ البذيئة في اللغة التشيكية لكونها تحمل شيئاً من الإثارة المرتبطة بالماضي، وهذا ما يعدّ نوعاً من أنواع ردة الفعل على مقاومة الاغتراب في الوطن بعد العودة، أضف إلى ذلك تحوّل المدينة إلى النموذج الرأسمالي الغربي، مع نقد واضح لبروز طبقات بورجوازية سرعان ما استعادت موقعها في أيام قليلة، بعد أربعين سنة من الحكم الشيوعي (كما توضح إرنا في أحد الحوارات).

مفارقة العودة

الأمم الصغيرة غالباً ما تتميز بوجود الشعراء العظام، الذين يسعون إلى خلق أسطورة، هكذا تسرد «زوجة جوزيف» الدنماركية قصة شاعر أيسلندي عظيم توفي في الدنمارك، فتقرر الحكومة أن تعيد جثمانه ليدفن في موطنه، غير أنّ الشخص الذي نقل الجثة وقع في خطأ، حيث اختلطت عليه الجثث، فأخرج جثة جزار دنماركي، وهكذا دفن الشاعر بعيداً خارج وطنه، أو (إيثاكاه). إنه فشل العودة القائم على مفارقة تشي بنوع من السّخرية، التي تؤطر فكرة العودة بتكوينها الفلسفي العميق على نحو مثير، فلا أحد يهمه أن ينتهي رفات شخص ميت. هكذا تتحول القصة من قصة طريفة إلى مرعبة، فكونديرا يضع وطنه في مواجهة الكيانات الكبرى، التي غالباً ما تعصف بالكيانات الصغرى، وهذا يرتبط بفكرة التعلق بالوطن في سياق عمر الإنسان القصير، حيث يقول: «لأن فكرة الوطن ذاتها، بالمعنى النبيل والعاطفي للكلمة، مرتبطة بحياتنا القصيرة نسبياً، التي تمنحنا وقتاً أقصر كي نتمكن من التعلق ببلد آخر، وبلدان أخرى، ولغات أخرى».

هذا الحشد الدلالي – في رواية قصيرة بهذا الحجم – ينطوي على مقدرة سردية تكاد تجعل من كتابة كونديرا نمطاً مغايراً من حيث التميز، في بناء مواصفات الكتابة السردية، إذ سرعان ما تنتهي الرواية بأن يقرر جوزيف العودة إلى الدنمارك كي يكون قريباً من قبر زوجته، وهو في هذا يماثل «عوليس» الذي أمضى سبع سنوات حبيساً لدى الحورية «كاليبسو» وما أن سمح له الإله زيوس بالمغادرة حتى عاد إلى إيثاكا…كلاهما (عوليس وجوزيف) عاد لمن يحب، غير أن جـــــوزيف خــــالف عوليس فتجــــاوز معضلة الوطن فلم يبقَ في موطنه، وهـــــا هو يغادر الفندق، ويترك «إرنا» نائمة تلك المرأة التي بحــــثت عن العودة في الحب، أو ذاك الحس بالاستحالة، فلا يبقى سوى صوت الراوي يصف مغادرة جوزيف لوطنه، حيث يقول: « في الممر كان يسمعهم يتكلمون في كل مكان بتشيكيّة رتيبة ومملة بشكل كريه، فصارت مرة أخرى لغة مجهولة».

٭ كاتب أردني فلسطيني