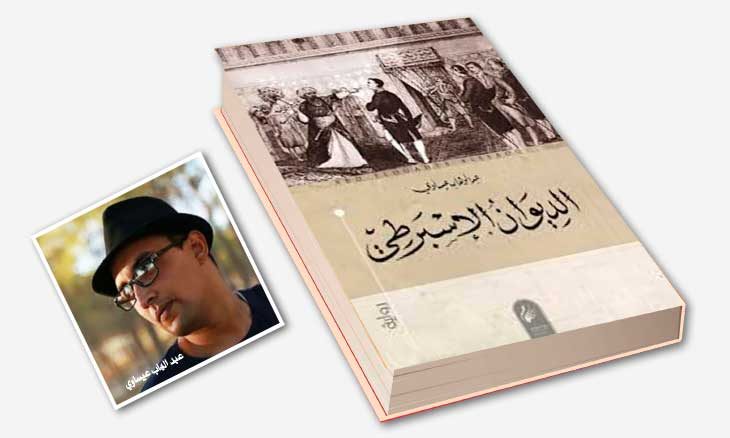

■ ضمن عنوان لافت ظهرت رواية «الديوان الإسبرطي» للروائي الجزائري عبد الوهاب عيساوي، بوصفها الرواية الحاصلة على الجائزة العالمية للرواية العربية لعام 2020. والرواية في منشئها تنهض على التاريخ مرجعية لأحداثها وحبكتها، التي تتصل بحقبة من تاريخ الجزائر، خاصة طلائع الاستعمار الفرنسي مع الاعتماد على تقديم هذا التقاطع بين المتخيل والتاريخ، ضمن وجهات نظر تعتمد السّرد المتعدد الأصوات، فنعاين الحدث عينه في بعض الأحيان من منظور أكثر من شخصية.

عبد الوهاب عيساوي الذي تمكن من حصد العديد من الجوائز عن بعض أعماله بدا لنا مدركاً للإشكالية التاريخية، وهو يواجه العالم ضمن مفهوم الحقبة الاستعمارية، مع محاولة تثمين ما يكمن فيها من دلالات، ورؤى، ولكن الأهم المقولات التي يختزلها الخطاب بغية إحداث فرق في فعل التنازع على تفسير العالم كما التاريخ.

الرواية على المستوى العام تحظى ببنية سردية مثيرة، إذ تحفل بالكثير من المتواليات السّردية، التي أسهمت بتضخم المتن، إذ كان يمكن تلافي ذلك عبر التخفف من بعض الأجزاء التي بدت ثقيلة على مستوى الإيقاع من حيث فعل التلقي والقراءة، ولاسيما في الفصول الأخيرة. غير أن الرواية في ما عدا ذلك، تنهض على منظور واضح في اختبار الحقبة التاريخية، لا من وجهة نظر واحدة وحسب، إنما من خلال وجهات تحتمل جملة من المسوّغات في ما تذهب إليه، ولاسيما أن الراوي العليم الكلي يتوارى نهائياً عن المشهد، وهكذا يمكن القول بأنه قد أتقن تثمين أدواته السردية، من حيث اعتماد مبدأ تراجع الإقحامات السّردية، خاصة النبرات التي تتسلل في المتخيل من لدن الكاتب، وهنا نلمس نوعاً من النضج لدى المؤلف، من حيث تشييد متخيل تبعاً للإبقاء على مسافة معقولة من فضاء الرّواية الأيديولوجي؛ وتغييب أفعال التورط التي تنهض على الشرح. ولعل تعالقنا – بوصفنا قرّاء – مع فضاء الشّخصيات يأتي على مسافة واحدة، بغية تفهم المنظور الكلي لكل شخصية، ومحاولة كل منها عكس رؤيتها للسلوك الأيديولوجي، ونعني استعمار الجزائر ضمن النشاط الاستعماري الذي بدأ في القرن السابع عشر، ولم يُنجز إلا مع النصف الأول من القرن العشرين.

إن التاريخ في تلك الحقبة يتصل بشكل جلي مع سياقات التراجع الذي أصاب بنية الدولة العثمانية التي لم يبق لها من نفوذ في الأصقاع التي أحكمت السيطرة عليها، فبدأت المناوشات من الدول الكبرى، بغية استعادة التمركز الاستراتيجي لها في حوض البحر المتوسط، ولا سيما أن الدولة العثمانية كانت تعاني من توالي تسلسل خروج الكثير من المناطق الأوروبية، التي كانت تحت حكمها، في ظل المواجهة مع روسيا، التي بدأت تقضم أجزاء كبيرة من الإمبراطورية. هذه الأجواء بدت لنا متوارية في ظل (استهلال سردي مثير) بدأ مع عودة سفينة فرنسية محمّلة بعظام بشرية من المستعمرة الفرنسية، بغية استخدامها في تبييض بعض المواد الغذائية.

لا يمكن للمتلقي إلا أن يرصد تعدد الأصوات السّردية لشخصيات مركزية هي: ديبون، وكافيار، وابن ميار، وحمة السلاوي، ودوجة، وهي خمس شخصيات تتقاطع في ما بينها ضمن مبدأي التوافق والاعتراض، فضلاً عن شخصية ميمون (اليهودي)، وفي هذا المستوى يمكن القول بأن عيساوي، جعل من شخصياته الأداة الحاملة لقيم التأويل للحدث الكلي التاريخي، كما رؤية العالم، ولكن قبل كل شيء ينبغي أن نعيد خلخلة العنوان، ونعني «الديوان الإسبرطي» الذي يحيل إلى كتاب كان يقرؤه «كافيار»، وينهض على جملة الاستيهامات التي تتعالق بالمكون الخاص بالإمبراطوريات، بالتوازي مع إعجاب هذا الرجل بنابليون، على الرغم من مرارة الهزيمة بعد اندحار الثاني في معركة «واترلو»، وهنا نرى أن صيغة التعويض قد تولدت في ضوء محاولة استعادة القوة، أو السلطة المهدورة عبر بوابة الاستعمار بوصفه فعل تعويض، أو نوعاً من أنواع استعادة الكرامة، غير أن الجزائر أو (المحروسة) تماثل في تكوينها «إسبرطة» التي تحاكيها في التكوين التاريخي، من حيث ثنائية القوة والأفول، فضلاً عن تعميق الاستراتيجية العسكرية التي اتبعها «كافيار» بوصفه غازياً للاستيلاء على البلد، وهو هنا يحاكي النموذج الاستخباراتي، القائم على متلازمة المعرفة والسلطة، كما شاعت في خطابات الاستشراق، حيث يلقى عليه القبض، فيواجه التعذيب والسجن من قبل الأتراك كما يتضح من حواره مع «ديبون»: «أليس هذا ما كنت تريد قوله يا صديقي «كافيار» في كل مرة يحتد فيها النقاش بيننا حول مآخذك على المدينة التي أسمتيها إسبرطة، ألم تقل إنك استعبدت بها وليس مثلك جديراً أن يتكلم عنها؟ نعم إنني مقدر عذابك، ولكنك لن تتطهر منها بتعذيب الآخرين، العذاب يولّد المعرفة لا الكراهية».

غير أن هذه الحادثة تتحول إلى نكوص نتيجة اندحار الحلم النابليوني. في مواجهة هذا التكوين ثمّة شخصية «ديبون»، الذي يحيل دلالياً إلى وجهة نظر أخرى، فهو مؤمن بدور تنويري – على الرغم من عدم مشروعيته – كما يؤمن بالتّواصل القائم على المبادئ الإنسانية بين الشّعوب، كما السلم لحل الخلافات، وهو هنا يتوافق في هذا المستوى مع «ابن ميار» الكاتب لدى حاكم الجزائر. إن كلا الرجلين يؤمنان بمبدأ اللاعنف، فالأخير ينهض تصوره لكيفية تجاوز الأزمات من خلال اللغة، بمعنى آخر الخطاب، وهنا تلعب اللغة دوراً محورياً في تعميق متعالية اللغة، حيث يدبج الخطاب تلو الخطاب، والعريضة تلو العريضة بهدف إيصالها للبرلمان الفرنسي، ولا سيما أفعال «كافيار» الذي يلقي تلك العرائض في النار، وهكذا تحتد المواجهة بين كافيار من جهة، وابن ميار وديبون من جهة أخرى، بينما السلاوي الذي كان يقاوم الوجود العثماني، ومن ثم الوجود الفرنسي فهو يمثل موقف المقاومة المادية بوصفها الوسيلة المثلى، فالرجل مسكون بعدائه لمسؤول المبغى الذي يقتله، كما لكل نموذج متواطئ مع المحتل، مع إضافة تتمثل في حبه للفتاة «دوجة» التي تحيل إلى مكوّن من مكونات العامة، حيث كان والدها يعمل بستانياً لدى السّفير، وهناك تعرّض للضرب من قبل كافيار، فيموت الأب، وتترك الفتاة لمصيرها لتعمل مومساً، لينتهي بها المطاف في بيت «ابن ميار».

تتقاطع مرافعات «ديبون» و«ابن ميار» مع أفكار المفكر «سان سيمون» ذات الطابع الأممي الإنساني لكونها تتوافق مع نزعات الرجلين بتوجهها المثالي والإنساني، ولكن هذا يتحطم على صخرة الرؤية المتعالية للقوى الإمبراطورية بما تحتمله من مسوغات.

يمكن أن تُقرأ شبكة العلاقات في تقاطعها، من خلال ابتكار نموذج حضاري لا يكتمل، يقفز على الاختلافات الأيديولوجية والعرقية وقوى المصالح، ضمن بنية الشخصيات، فالعنف يتمثل في شخصيات كافيار الفرنسي، الذي يقابله السلاوي الجزائري، غير أن ابن ميار الجزائري وديبون الفرنسي يؤمنان بالحوار، وحين تتقاطع المواجهات نرى أن فكر «ديبون» أقرب لابن ميار، وفي مواجهة مباشرة مع ابن جلدته «كافيار»، وهذا يجعل من السّلاوي تمثيلاً مختلفا لمقاربة الاحتلال، فهو على النقيض من ابن جلدته «ابن ميار» الذي يؤمن بفعل اللغة والحوار. ولعل هذا التكوين لا يعدم مؤشرات على قراءة للتاريخ في سياق متعادل، أو ضمن مبدأ لا يبدو عصابياً، بمقدار ما يرغب في توجيه رسائل محددة. ومع ذلك، لا يمكن أن نرى سوى ذلك الإنكار من كلال الطرفين، حيث ينبثق التنازع على التفسير للصيغة التي أمست عليها الجزائر، حيث دخلت في حالة من الاغتراب عن ذاتها، لقد قامت الحملة على تأطير ديني، وبموافقة رجال الدين، مع منظومة من التمثيلات التي تطال (المحمديين)، وهي صيغة لغوية ذات طابع كولونيالي محض، غير أنّ جميع سكان الجزائر العرب والمور، والأتراك، وغيرهم يسقطون في فعل مجانسة عرقي وثقافي واحد، على الرغم من محاولة تفصيل بعض النزاعات التي تمثل كل عرق، وطبائع التنازع التي تؤطرها.

تكمن مظاهر البنية الاستعمارية على الفضاء المكاني بوصفها معطى ثقافيا، فمع الدخول الفرنسي بدأت التحولات تطال الفضاءات المحلية كالمسجد، والمدينة، وهي البني المادية (المكان)، بالإضافة إلى البنى الثقافية كاللغة، بل لم يسلم الإنسان وعظامه: «التفت أبحث عن جامع السيدة، فلا أرى إلا الفراغ، هدموه وسووا أرضه كي تغدو ساحة مثل التي رأيتها في باريس ولندن». تقرأ الجزائر في ظلال زمنين: الأول السيطرة العثمانية، ومن ثم الاستعمار الفرنسي، مع نقد من «ابن ميار» لبعض الفئات التي استسلمت، ولاسيما من جماعات النخبة، التي لم تدافع عن المحروسة كما ينبغي. يسعى «ابن ميار» إلى إطلاق دعوة كامنة للتخلص من نماذج السلبية، والرضوخ، مع أهمية الاعتماد على الذات والمقاومة في إطار عقلاني وحضاري. فالمحروسة تعرضت للخيانة غير مرة على أيدي من حكموها من الباشوات، وغيرهم، فلا جرم أن يعدّ المبغى ملاذاً لتجاوز الضعف الشعبي، فالمبغى يتخذ في الرواية مركزية تخضع للكثير من التّأويلات على المستوى، الدّلالي فهو يقرأ بوصفه مجالاً للتعويض أمام المستعمر من خلال الهيمنة على المرأة، حيث جاء في الرواية: «نحن الرجال دائماً هكذا، حين يضطهدنا الحكام نبحث عن أقرب امرأة لنثبت لأنفسنا أننا أقوياء مع أن البغاء الحقيقي هو ما يمارسه الحكام علينا».

تقع المحروسة على تخوم الإمبراطوريات، فتبدو مكانا متنازعاً عليه، ولكنه يبدو بالقدر عينه حيادياً وسلبياً، ولا سيما في تلك الحقبة من زمن تشكل الإمبراطوريات الاستعمارية، التي تبحث عن موطئ قدم لها في شمال افريقيا، وهنا تطل مثالية «ديبون» ونقده للتجربة الاستعمارية القائمة على استعمار الشعوب الأخرى، بحجة عدم التّحضر. إن واقع التخلص من نير هذا الواقع يبدو محمّلاً بمتتاليات من الجمل التي تحتفي بالتعلق في الأفق المتوقع للمستقبل، أو طلائع النهضة، غير أن الوجهة تبدو ضبابية، وهنا يعلق «ابن ميار» حيث يقول: «حين دنوت من السفينة تعلقت عيناي بالشرق، آمنت دوماً أن لتلك الجهة سحراً، ولن يكون انبعاث المحروسة إلا من هناك، وخالفني ابن ميمون إذ آمن من أن للمحروسة وجهاً واحداً عليه التطلع للشمال، ولم يؤمن السلاوي بغير الجنوب تستحق أن يلتف لها». لعله لا يخفى على المتلقي التنازع في تأويل المستقبل ضمن منظور استراتيجي، حيث الحيرة بين السبل الأفضل للمستقبل الذي يقع حائراً بين ثلاث وجهات: الغرب، والعمق الشرقي العربي، وأخيراً العمق الافريقي.

تتقاطع مرافعات «ديبون» و«ابن ميار» مع أفكار المفكر «سان سيمون» ذات الطابع الأممي الإنساني لكونها تتوافق مع نزعات الرجلين بتوجهها المثالي والإنساني، ولكن هذا يتحطم على صخرة الرؤية المتعالية للقوى الإمبراطورية بما تحتمله من مسوغات؛ ولهذا نرى ظهور شخصية «توماس المسيحي» أو «إسماعيل المسيحي» في نهاية الرواية بوصفها تجسيداً لهذه القيم، التي تؤمن بتجاوز الاختلاف، وبناء جسر يصل بين الشرق والغرب، ومع نفي «ابن ميار» تنتهي الرواية في نسق جدلي، ينهض على استحالة اللقاء بين الشرق والغرب.

٭ كاتب أردني فلسطيني

جميل ?