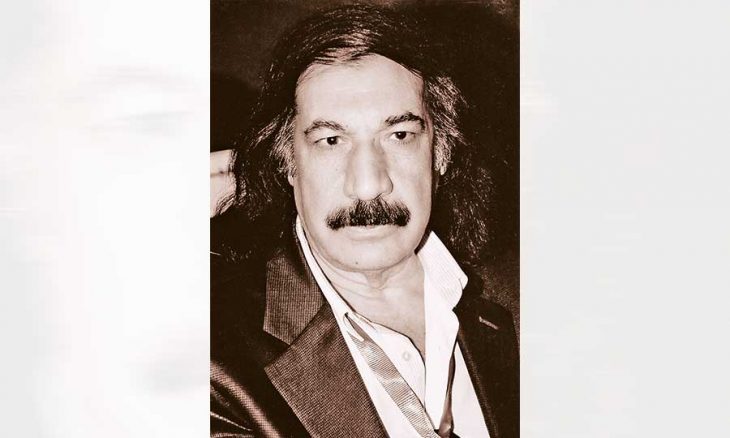

يعيش الروائي خليل النعيمي تفصيلات الماسأة في بلاده منذ بداياتها مع وصول ضباط البعث للسلطة في سورية عام 1967. كان رد الضابط المجند آنذاك خليل النعيمي أن يمدح الهرب في روايته «مديح الهرب». البدوي الذي نشأ في بادية الشام، ودرس الطب والفلسفة في دمشق، قبل أن ينتقل إلى باريس.

من رواياته .. «الرجل الذي يأكل نفسه»، «الشيء»، «الخُلَعاء»، «لو وضعتم الشمس بين يديّ»، و«تفْريغ الكائن». كما زار بلدان عديدة وكتب عنها مؤلفات، مثل«مخيّلة الأمكنة»،«كتاب الهند»، و«قراءة العالم».

حصل النعيمي على العديد من الجوائز، كان آخرها «جائزة محمود درويش للإبداع »عام 2018.

عن رؤيته الثقافية التي لا تنفصل عن السياسية، خص النعيمي القدس العربي بهذا الحوار:

وعي ثان

■ كيف جاءتك رغبة إرتكاب الكتابة؟

□ الكتابة ليست رغبة، بالنسبة لي على الأقل. إنها ضرورة من ضرورات الوجود الذي عانيته. وهي بهذا المعنى وسيلة من وسائل التعلم، والمجابهة. في الصحراء الأولى التي نشأت فيها صغيراً كنتُ الولد الوحيد الذي يفّك الحرف، وهو ما جعلني أحمل مسؤولية أكبر من حجمي بكثير. كنُت يومها ألعب مع الخراف والحيران الصغيرة، وأغسل رأسي ببول الناقة الأم عندما لا يتوفّر الماء في سهوب الحماد في بادية الشام. يومها كان يبدو لي مفهوم الكتابة مضحكاً، لأن ضرورات الوجود اليومي لم تكن تقتضيها. الكتابة، إذن، وعي ثان نتوصل إليه عبر علاقتنا اللامتواطئة مع المجتمع الذي سنندمج فيه قسراً في أغلب الأحيان. وتلك كانت حالتي، فأنا لم أقرأ قصص الصغار، ولم أتعّلم الحروف إلا كبيراً. الكتابة من هذا المنظور كانت بالنسبة لي نوعاً من التمّرد الواعي ضد منطق الحياة الاجتماعية الذي (دحسوني) فيه بالرغم مني. وسيبدو ذلك واضحاً منذ روايتي الأولى «الرجل الذي يأكل نفسه»، والتي منعت من الطبع والتداول في سوريا، أوائل السبعينيات، وصدرت في بيروت عن دار العودة نهاية عام 1972.

إنقلاب ثقافي

■ في «مديح الهرب»، بَّينْت دور الفرد السوري في مواجهة مصيره، والإعلاء من شأن الفرد الواعي الباحث عن خلاصه من الطغيان، كيف ذلك؟

□ تتناول مديح الهرب مصائر أربعة شخوص، يمكن اعتبارهم الشخوص الأساسية التي تتحدث عنهم الرواية. ثلاث ضباط في الجبهة، ومثقف متنور، أو بالأحرى (متحّور) إذا أردنا أن نستعير صفات الفيروسات. وهو كذلك بالفعل على المستوى السياسي والاجتماعي. كان ينتقل من حال إلى حال بسهولة، وكأنه قد تدّرب طيلة حياته على الإنتهازية. لكن يبدو المصير بائساً من أي زاوية نظرنا إليه. السلطة الغاشمة صادرت الفضاء العام، وأجبرت المواطنين على أن يكونوا عملاء، أو موتى، حتى وهم أحياء. وقامت بانقلاب ثقافي خطير، أدى إلى تضليل الرأي العام، لا في سوريا فحسب، وإنما في العالم العربي أيضاً. ألغْت الثقافة السورية ما قبل البعث، وأبرزت أسماء جديدة جاءت بها بحذاقة. أسماء ممن كانوا من أصدقائنا في الجامعة، ولم يكونوا يمتازون بأي دور ثقافي خاص، وكلهم مبتدؤون مثلنا تماماً. وبين ليلة وضحاها صاروا رؤساء الأقسام الثقافية، واستلموا المسارح، والندوات واتحاد (الكُذّاب العرب). كل ميزتهم آنذاك هي تواطؤهم مع السلطة اللاشرعية، والقبول باستيعابهم فكراً وسلوكاً من قبل النظام اللاديمقراطي الذي تسّلط دفعة واحدة على كل مناحي الحياة في سوريا. وتفنن النظام الخبيث في تدوير هؤلاء وتلميعهم، حتى صنع من بعضهم معارضين مثقفين زائفين، وأحيانا مناضلين من الدرجة الدنيا. وسمح للبعض منهم، على حسب الدور المرسوم له بالخروج على قاعدة (العبودية الثقافية) وادعاء ما لا يملك .. «النضال المعرفي ضد التسّلط» وهؤلاء بشقيهم، الموالي والمعارض سيقومون في النهاية كما نعرف بدفن الثقافة السورية بشكل لا رجوع عنه. هذه «الخربطة الثقافية والسياسية»

هي التي أدت إلى رواية «مديح الهرب».

منزلق خطير

■ «مديح الهرب» رواية استشرافية مثل رواية «1984» لأوريل. هناك من الصحافيين والنقاد العرب ينعتكَ بلقّب«جورج أوريل سوريا». ما رأيكَ؟

□ لا رأي لي في هذه المقارنة. إضافة إلى أنني أرفض مقارنة كتاب بآخر، لأي سبب كان. ما يهمني هنا هو التأكيد على أنني ضد مفهوم الاستشراف والتنبُّؤ، وما شابه من مفاهيم لا وجود لها في الفن الروائي. الكاتب ليس عرافاً، ولا هو بقاريء للآتي. إنه يعمل باستمرار على الماضي، أو على الحاضر الذي هو في طريقه إلى أن يصير ماضياً. الكتابة والرواية بشكل خاص بنت المعرفة. والمعرفة لا توجد من غير تجربة وجودية. وعندما نقول تجربة، فإننا نعني الماضي. الاستشراف ليس قيمة أدبية، إنه على العكس مما تتصّور، منزلق فني خطير.

الأبوة الروائية

■ أخر ورقة نقدية لك كان عنوانها «أبونا نجيب محفوظ». فماذا عن هذه الأبوة؟

□ استعرت العنوان من حوار طويل للشاعرة والروائية (سلوى النعيمي) بالفرنسية، في مجلة «لوماعازين ليتيرير» الباريسية. لكنني لست ضد أبّوة نجيب محفوظ للرواية العربية على أن تكون طوعية، وناقدة بنفس الوقت. كل الناس عندهم آباء، وكلهم «يشبّون عن الطوق» يوماً كما يقال. وأيا يكن الاعتبار للأبوة فنجيب محفوظ سابق لنا جميعاً، وهوجدير بها فعلاً. وعندما نتجاوز هذا الإطار الشكلي، نستطيع القول إن الرواية العربية الحديثة في بعض أشكالها تجاوزت أبوها بمقادير. وأتصّور أن الكاتب العربي عند يكون عنده معيار أدبي في اللغة العربية التي يكتب بها سيكون ذلك مجيداً.

أشرس الأنظمة اللامعرفية

■ هل تمكن نتاجكَ الأدبي أن يصل للقاريء السوري؟

□ بالطبع لا. والدليل فيما يتعّلق بي شخصياً، هو منْع أول كتاب صدر لي، وكان شعراً بعنوان «صور من ردود الفعل لأحد أفراد العالم الثالث». ومنعه جاء بعد الموافقة على طبعه وتداوله، وبعد أن انتشر في مكتبات دمشق. وكنُت آنذاك طالباً في جامعة دمشق العريقة. وكان وراء ذلك المنع المجحف «اتحاد الكتاب العرب». فتوقفت عن كتابة الشعر، واتجهت إلى الرواية. والرواية الأولى «الرجل الذي يأكل نفسه » كما قلت سابقاً، منعت هي الأخرى، وهذه المرة من الطبع ومن التداول. النظام الثقافي في سوريا هو أحد أشرس (الأنظمة اللامعرفية) الأكثر قمعاً في العالم. لكننا لست الوحيد لا نكتب من أجل النظام، وإنما ضده، حتى ولو لم يشكل ذلك «دوكسا ثقافية» تسيطر على عقولنا. وضده يعني خارحه، لا بالمعنى الجفرافي فحسب، بل المعنى المعرفي أساساً.

الحدث الستيني الكاسح

■ جسدت مدينة دمشق حقبة أدبية وثقافية وسياسية متوهجة في رواية «دمشق 67» كيف تحقق ذلك روائياً؟

□ عندما صدرت «دمشق 67» كتب عنها الناقد محمد برادة دراسة هامة بعنوان «ملحمة روائية» وشاعر اليمن عبد العزيز المقالح كتب حولها أجمل ما كتُبِ من نقد، رابطاً الشعر بالنثر الروائي، ذلك على سبيل المثال لا الحْصر. لكن سنوات رواية «دمشق 67» بما هي اسطورة السقوط المدّوي للعالم العربي لا نهاية لها، لكن لها بداية. اسماء الشخوص الروائية الأربعة هم: بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، يقابلهم «ابن الوراق» الذي يمثل النظرة المادية، لا الميتافيزيقية للأحداث التي كان شاهداً عليها. وهو الذي يصِّوب «الراوي» الذي كان فتى يافعاً مشبوب العواطف، ويساعده على فهم ما خفي منها. أو هو بمعنى آخر، يعتبر بمثابة المحلل والناقد لما يجري في الواقع/واقع السلطة التي تتحّكم بكل أنشطة الحياة اليومية، بعد أن وضعت المجتمع السوري آنذاك خارج الإطار. لقد جعلت السلطة منه شبه مجتمع، أو هي َسّوت منه مجتمع ِظّل، بلا أية مبادرة فّعالة. 67 ليست تاريخاً محدداً إذن، وإنما هي حقبة. حقبة الارتماء العربي في العدم. ونحن لا زلنا نتَلّقى عواقب تدهوره حتى اليوم. فما يحدث الآن ليس من آثار 67 الجانبية، وإنما هو قلب الحدث الستيني الكاسح. 67 ليست سنة واحدة بالتحديد إذن، وإنما هي سنوات عديدة كنا ننحدر خلالها نحو هاوية الهزيمة العربية الكبرى التي لا نزال لم نتجاوزها إلى اليوم. والرواية تتعلق بتلك الحقبة الهائلة، التي يمكن أن نسميها (حقبة الهزيمة العربية الأولى) في التاريخ الحديث.

من أجل أدب بلا جوائز

■ كيف تنظر اليوم إلى ظاهرة الجوائز الأدبية في العالم العربي؟

□ أنا من حركة «من أجل أدب بلا جوائز». ونحن نعرف ملابسات الجوائز العربية اليوم. من «جوائز الدول التخديرية» إلى الجوائز الخليجية، وبخاصة تلك التي تدعي صفة «العالمية» كذباً وبهتانا. إذ حتى جائزتها الأم لا تّدعي ذلك. فتلك الجوائز المغرية صُممت خصوصاً لتخريب الأدب العربي، المخرّب أصلاً من قبل سلطات القمع المحلية. لكن «دجاج الأدب العربي» سيظل يبيض كتباً من أجل هذه الجوائز المجزية، ولن يبلغ سن الرشد الثقافي إلا عندما يتخّلى عنها. لنكف إذن عن إلحاق الأذى بالأدب العربي الذي يُنتَج في ظروف قهر بالغ الشدة، وربما كان هذا القهر البنيوي هو الذي يدفع بمن يكتبون من مدّعي الثقافة وضعيفي الإرادة وأهل الحاجة إلى اللجوء إلى موائد هذه الجوائز المشؤومة. لكن لا عذر لمثقف لا يتمتّع بقدر كبير من الجلال.

منتهى السعادة

■ كيف توفّق بين الكتابة والجراحة؟

□ الكتابة والجراحة فنّان متناقضان في الظاهر، لكنهما في العمق يلتقيان في نقطة أساسية .. (تشريح الكائن الاجتماعي). هما الَيدان اللتان بهما أكتب، وأقوم بالعمليات الجراحية. ولا يمكن لمن هو غير جراّح أن يدرك أهميتهما في هذا المجال. إضافة إلى ذلك علمتني الجراحة معنى الحرية .. حرية الاختيار. إختيار الفعل الذي سأفعله، وتحمّل تبعات ما اختاره، فالعمل الجراحي مسؤولية كبيرة ومستمرة، وهي ليست أقوالاً أو صيغاً لغوية، أو مجازات، وإنما هي «فعل حيوي» خطير من الدرجة الأولى. وأهم ما قدّمت لي الجراحة أنها جعلتْني مستقلاً مادياً ومعنويا. وتلك منتهى السعادة الإنسانية.

صدق الرجل والله وكلمة حق ما كل من نال جائزة أديبا أريبا فالانتقائية تلعب لعبتها في معظم الجوائز العربية ولا نقول كلها حتى لا نوصف بالمتحاملين