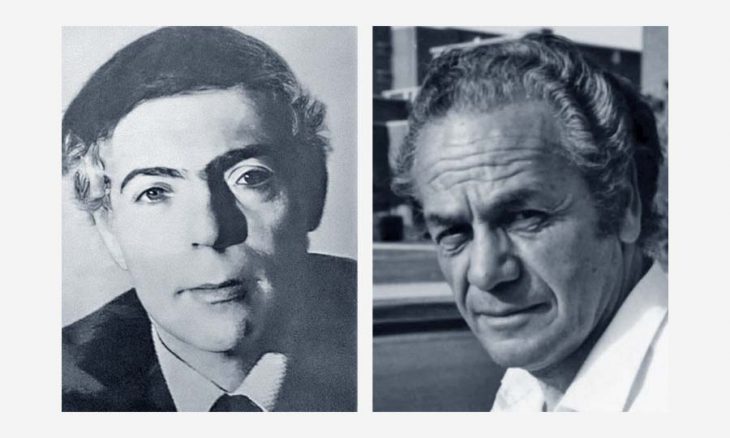

في تونس أواخر الستينيات وبدايات السبعينيات من القرن الماضي، كانت حركة الطليعة الأدبيّة التي اتّسعت للشعر والقصّة والمسرح والرسم، في أوجها مع كتّاب وشعراء ورسامين من أمثال عز الدين المدني وسمير العيّادي ومحمود التونسي والحبيب الزنّاد والطاهر الهمّامي وفضيلة الشابي… وقد فتحت لهم ولنا مجلّة «الفكر» وبعض الصحف، صفحاتها. وكان محمد مصمولي (1940 ـ 2023) على ما أذكر قريبا من هؤلاء، وربّما كان يقاسمهم بعض رؤاهم وأفكارهم، لكنه سرعان ما أخذ «يبشر» بنوع من الكتابة؛ تخيّر له مصطلح «الشعر المضادّ» دون أن يضع «عيارا» لهذا «النوع» المضادّ للشعر، أو ينظّر له كما كان يفعل الطاهر الهمّامي في بياناته عن «غير العمودي والحرّ».

والحقّ أنْ لا أحد منّا كان يعرف هذا المصطلح، ولا من أين استجلبه مصمولي؛ فقد كنّا طلبة في كلّيّة 9 أبريل، حديثي العهد بالجامعة، وكان زادنا المعرفي محدودا نسبيّا. ولم يكن هذا المصطلح من وضع صديقنا وزميلنا في الجامعة دراسة وتدريسا الراحل محمد صالح بن عمر، وإنّما هو للشاعر نفسه صاحب «رافض والعشق معي» و»في الصمت متّسع للكلام» وعنوان الثاني تنويع لا يخفى على بيت أبي العتاهية: والصمت إن ضاق الكلام أوسعُ». حتّى إذا تقدّمت بي السنّ أو تقدّمت بها، وحصّلت ما حصّلت من العلم والمعرفة، وازداد اطّلاعي على الآداب الأجنبية، أدركت أنّ مصطلح «الشعر المضادّ» لم يكن من وضع محمّد مصمولي؛ بل هو قديم جدا إذ يرجع إلى القرن الثامن عشر، وأنّ الرجل كان، على ما أرجّح، يشارك بطريقته في «مناورات» الذين ذكرت، وغيرهم من أبناء جيلنا. وكنت بحكم انتمائي في تلك الفترة، إلى حركة اليسار والمنظمة السرّيّة «آفاق/ برسبكتيف» مع عمّار منصور خاصة، أردّد وأكتب أنّ هذه «المحاولات الشكلانيّة» تتعارض والشعر الملتزم، بل هي تستفرغ الحسّ الشعري، من أيّ معنى أو دلالة. وهذا وغيره، كان ممّا أثبته الطاهر الهمّامي في أطروحته عن الطليعة، حيث أشاد بي، وهو يعيد النظر في تجربته وتجربة أصحابه، وذكر أنّ موقفي كان مبنيّا على وعي «استشرافيّ» عميق.

أقول هذا على الرغم من أنّني عدّلت موقفي الأيديولوجي، منذ كتابي الشعري الأوّل «ألواح» وصرت أميل إلى أنّ «روح الفوضى» العميقة هي الأساس في كلّ شعر، وليس الالتزام، وأنّ هذا الفنّ «أمّ اللغة» هو «اللعب» البهيج الذي يجعلنا أقرب إلى أنفسنا. قد تكون هذه الكلمات الثلاث في ما يذهب إليه بول فاليري، وهي العقل والفنّ والخيال الإبداعي «الفانتازيا» هي التي تعزّز ظاهرة الغموض أو اللبس، وتيسّر الأمل في ما هو أكثر شيوعا في اليوميّ الرتيب، أي ريبة الكائن فيما يتعلّق بتنبؤات عقله وتقديراته. ولعلّها تصلح أن تكون مدخلا لما أنا فيه من ظاهرة «الشعر المضادّ» علما أنّ هذه الظاهرة تشمل الرواية أيضا، فهناك «الرواية المضادّة»؛ وهي شكل من أشكال الأدب الروائي الذي يهدم قواعد الروايات التقليديّة مثل الاستغناء عن البطل أو محوه واستبدال الأشياء به مثلا، واللجوء إلى التمويه الزمني أو اختلاط الأزمنة، ورفض أيّ ضرب من التحليل النفسي؛ الأمر الذي يفضي إلى «تشوّش الوضوح». وهذا وغيره ممّا يسوّغ الكلام على نوع أو جنس «مشتقّ» أو «متفرّع» بدل نوع أو جنس «معزول» أو هو مجرّد من قيمته، أو هو ينضوي إلى «النسج على المنوال» أو ما يسمّيه ميشونيك «التشعير»؛ وهو الباحث السجالي كما يقول عن نفسه، ممّا كان له أثر كبير في نظريته اللغوية وطروحه الشعرية، وفي صياغة مفهوم خاصّ للإيقاع باعتباره تنظيما لحركة الكلام في الكتابة، ولا يزال الباحثون يستأنسون بمصنفه الشهير «في نقد الإيقاع» الصادر عام 1982 وهو الذي يعتبر الإيقاع «تاريخانيّة الكتابة». وفي تقديره أنّ القصيد الذي يُكتبه صاحبه وهو ينظر إلى شعر الماضي، ليس بالقصيد وإنّما هو «تشعير» أو «نظم» كما يقول العرب. وعليه فالقصيد «مغشوش» بالمعنى الذي نكون فيه مغشوشين عندما نخادع أنفسنا.

قد يكون «الشعر المضادّ» في نظر كثير من المتلقّين أو من أنصار الشعر القديم ومريديه «موت الشعر» أو هو «الكتابة» التي تخيّب توقعاتهم مع أنّه بحث متجدّد في هذا الفنّ الذي لا يحدّ، وإنّما «يُعرَفُ ولا يعرّفُ» يضعه موضع سؤال. والشعر لا يموت، بل هو «خادع الموت» أو أنّ الموت لا يدركه؛ فهو ينجو منه باستمرار. وقد نكون في الصميم من هذه الظاهرة، إذا قلنا إنّها المعادل الشعري لفنّ «الأرابيسك» هذا «الرسم الخدّاع» الذي ينسج على البعد وهم الحقيقة و»العين التي تكذبُنا» أو الذي يراوغ الزمن، أو البعيد عن العين، البعيد عن القلب، أو الذي يجعلنا نشيم مَخايِلَ الشيء، ونتطلّع نحوها ببصرنا منتظرين. لعلّه أشبه بـ»القصيدة الموضوعيّة» حيث المبادرة للكلمة التي تنظر وتتكلّم وتسمع. أو هي محصّلة «أنا» أخرى غير تلك التي يعيشها الشّاعر في واقعه. فثمّة مسافة بين الشّاعر وخطابه، وكأنّ صوت الشّاعر صوت ثانٍ؛ أو هو في حالة حلم فاعل، إذ يترك للمتخيّل أن يفعل فعله في الكلمات وهي تتدافع وتتجاذب؛ أو هي تنفي ذاتها في فعل خلقها، أو تتكلّم على إثر ما تقوله اللّغة سرّا وجهرا.

وثمّة تعريف شعريّ لهذا «النوع» لنيكانور بارا (1914 ـ 2018) وهو شاعر تشيلي وأستاذ رياضيّات وفيزياء، يعتبر نفسه شاعرا مضادّا، وهو صاحب هذه «الشذرة» الشعريّة عن تمثال الحرّيّة: «يا للخسارة، أن لا يكون سوى مجرّد تمثال».

«من الشاعر المضادّ؟

هو مفاوض في المرامد والتوابيت؟ راهب لا يعتقد في شيء؟ جنرال يشكّ في نفسه؟ متشرّد يسخر من كلّ شيء، بما في ذلك الشيخوخة والموت؟ محاور متعكّر المزاج؟ راقص يشرف على الهلاك؟ عاشق ذاته الذي يحبّ الجميع؟ مزّاحٌ جارح؟ بائس باختياره؟ شاعر ينام على كرسيّ؟ خيمياويّ الأزمنة الحديثة؟ ثوريّ جيبيّ؟ بورجوازيّ صغير؟ مشعوذٌ؟ إله؟ بريء؟ قرويّ من سانتياغو دي تشيلي؟ ضع سطرا تحت الجملة التي تبدو لك صحيحة. ما الشعر المضادّ؟ عاصفة في فنجان شاي؟ لطخة ثلج على صخر عال؟».

أما محمد مصمولي فأقدّر أنّ في هذه الشواهد، ما يعزّز رأي الناقد التونسي عبد العزيز بن عرفة، في أنّ نصّه يتميّز بأسلوبين بلاغيّين هما: التكرار من حيث هو ابتداء عدّة عبارات متتابعة، بلفظة واحدة لغرض بلاغي، و»الضديدة» أو «الأوكسيمورون» أي نعت الشيء بنقيضه كما هو الشأن عند نيكانور بارا:

«ليس قفلا ضجيجكم يا أصدقائي، ليس قفل يوحي أحلامي، فأنا أصغي إليكم من أعماق صمتي، وأحسّ بحرارة اختلاجاتكم ورفيف أجنحة أخيلتكم. كذا أنا في كلّ حين وآن. يغضبني إلى حدّ الضحك أنّني لا أغضب، ويضحكني إلى حدّ الغضب أنّني لا أضحك. وهذا الحبر الذي به أكتب، محض دم يسفك» أو «هو الوحيد المتعدّد كما يقول عن وحدته يوم الأحد: «وحيدا رفقة صمت البيان، أعقد جلسة مضيقة مع اشتعالي وأصغي إلى ثرثرة الدّخان» أو يوم الإثنين: «أتوحد مع ثنائيّة الشيء وضدّه، وأحدّق في أحلامي المبللّة بقطر الندى وأتجاوز عصر الرّواة». «وحيدا، رفقة الأشجار التي لا تموت إلاّ وهي واقفة، أمشي في جنازة الجندي المجهول، وأنا أستحضر بذاكرتي بعض الحروب التي لم أخضها، وفات أوانها». ولعلّ الجامع بينهما أيضا: بساطة الكتابة وسيولة إيقاعها، وشكلها الحرّ المتحرّر من كل إكراهات الشعر، فضلا عن روح السخرية والدعابة، والسرد وأكثره ذكريات أو مشاهد من الحياة اليوميّة. وكأنّ منشود الشاعر المضادّ هو تقريب الشعر من الحياة، وجسر الهوّة بين اللغة الشعريّة واللغة المحكية، من أجل تحقيق «درجة الصفر في الكتابة» أي تأكيد واقع شكلي مستقلّ عن اللغة والأسلوب، حيث الكتابة هي «آصرة الرحم» التي يرعاها المبدع في علاقته بالمجتمع؛ ومن ثمّة تتحوّل اللغة الأدبيّة من خلال مقصدها الاجتماعي. يقول نيكانور بارا: «الشعر بكلّ بساطة هو الحياة في الكلمات» ذلك أنّ منشوده إنشاء شعر أصيل قريب من اللغة اليوميّة، ومن كلمات الحياة العادية، وحياة الكلمات العادية؛ مع احتفاظها على وضوحها، بقدر غير يسير من الغموض. ويتحقّق هذا المسعى بواسطة سجلاّت غير أدبيّة، أي على غير ما يجري به الشعر عادة. فالشاعر المضادّ يتخيّرها من لغة الصحافة والتاريخ والعلوم أي من أجناس القول غير الخياليّة، ويدمجها في النصّ على أساس من «المجاورة» والكولاج أو المونتاج المفاجئ. وفي هذا ما يسوّغ نعت اللغة في هذا «الشعر المضادّ» بـ»المضادّة» هي أيضا، بل إنّ الشاعر المضادّ قد لا يتردّد في وصف المتحدث العادي بـ»الشاعر المجهول».

كاتب تونسي