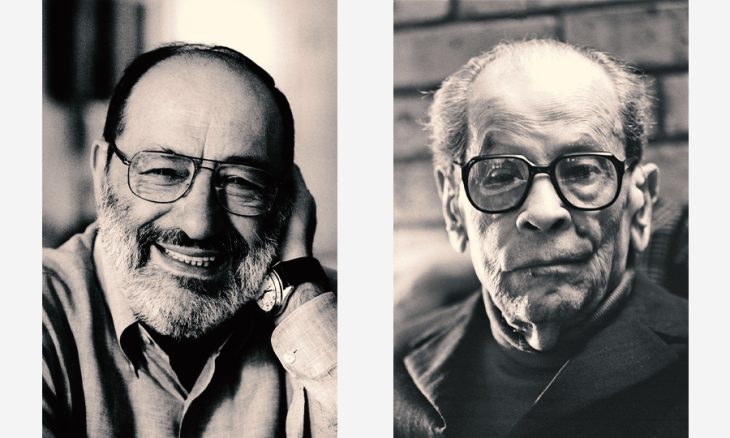

طه حسين ـ أمبرتو إيكو

[1]

لا أعرف، لماذا تزعجنا كلمة مشروع، ولماذا، كلما صرح شاعرٌ بأفق، أو آفاق مشروعه الشعري، وشرع يتكلم أو يكتب عنه نظرياً، تحسسنا أزرار هواتفنا أو حواسبنا، استعداداً لإطلاق النار عليه؟

[2]

المشروع، لغةً، ما نقدمه، كاقتراح، أو كخطة، للتأمل والدراسة والبحث والاكتشاف، وهو دائماً، إما في أفق التنفيذ، أو هو استنباطٌ من الكتابة ذاتها، من تجربة الشاعر، وما راكمه من نصوص وأعمال، هي ما يوجه المشروع، باعتباره نظريةً.

[3]

النظرية في الشعر، وفي الفكر وفي النقد وفي الفن وفي الإبداع، عموماً هي، إذن، النص أو العمل، يشي بما انطوى عليه من بناءٍ، ومن دوال، ومن سياقات فنية جمالية وفكرية، إذا نحن وسعنا المعنى أكثر، وسميناه فكراً أو فكرةً، لما للشعر من علاقة قوية بالفكر، ولما للفكر من علاقة أقوى بالشعر.

[4]

المشروع، في هذه الحالة، هو تصريح بشعرية المشروع، بما كان متكتماً في تربته، ما انتظر لحظة الظهور والتجلي، لينبثق، ويسفر عن وجوهه أو وجوهه، لا عن وجه أو وجود واحد، كون الشعر، هو ما نقرؤه أكثر من قراءة، وما نعود إليه أكثر من مرة، وفي كل قراءة، يظهر لنا بغير ما رأيناه به من قبل، وهذه من خصال الشعر وميزاته، قياساً بغيره من الأنواع الكتابية الأخرى التي يمكن أن ننتهي منها، بمجرد الانتهاء من قراءتها الأولى التي هي الأخيرة، أيضاً.

[5]

إذا كان المشروع بهذا المعنى، فبدل أن نستعد للصرخة الأخيرة قبل إطلاق النار، علينا أن نشرع في دراسة الاقتراح، في تأمله والنظر فيه، في تحقيقه، والبحث في العلاقة التي تجمع فيه بين النصي والنظري، ونتساءل بشأنه، هل فعلاً مشروع له ما يبرره ويسوغ تصوراته ومفاهيمه، ونقده لما سبقه من شعر، أو من تجارب، أم أن المشروع وهمٌ، كيف، وبأي معنى، وهل النص، أو العمل الذي يبني عليه تصوره ورؤيته، لا علاقة له بما نتج عنه من كلام وكتابة، خصوصاً حين يكون التصور، كتباً، صدرت تباعاً، في كل واحدٍ منها، ثمة خطوة، هي بلورة لهذا المشروع، تطوير له، انطلاقاً دائماً من النص أو العمل الشعري، بما يحايث النص أو العمل، لا بما يسبقهما أو يتعإلى عليهما. النص هو النظرية، أما النظرية فهي نتاج النص، وهجس به، وببعض أكوانه.

[6]

في بعض الأحيان، إكراهات الموضوع، كما يقول أمبرتو إيكو في مقدمة كتابه عن الأدب (منشورات غراسي 2003) أو إكراهات التجربة، إذا شئنا توسيع الفكرة أكثر، هي ما يفرض بلورة أفكار جديدة وتطويرها، بل تصورات جديدة، خصوصاً حين يكون النص أو العمل الشعري، متجدداً، مفعماً بصيروراته، أو فيه اختراقات تسمح بتوسيع الاختلاف، أو بوضع التجربة الشعرية خارج النسق العام السائد، أو الذوق العام الذي يصير غير ما كان عليه، في تلقي الشعر وتقبله، أو الإنصات إليه، سواء أتعلق الأمر بالجيل الذي ينتمي إليه الشاعر، أو بغيره من الأجيال التي يعاصرها، أو بالنسبة للتجربة العربية، كون ما نتحدث عنه، هو الشعر المكتوب باللغة العربية، لا بغيرها من اللغات، وفي سياق ثقافي عربي، بكل ما فيه من مشكلات وقضايا، وما يطرحه علينا من أسئلة، ومن قضايا وأفكار.

[7]

المشروع، إذن، ليس شيئاً يدعو إلى الانزعاج، أو التغاضي والتحامل وإطلاق النار، فهو ما في طور الانبثاق، وهو شروع دائم، بما يسفر عنه وجوده، بما هو ملموس، أو ما أنجز من أثر، أو آثار، هي رهن أيدينا، يكفي أن نتريث في قراءتها، ونكرس لها ما يكفي من وقت وصبر وبحث وجهد، لنتأكد مما تقوله، أو تذهب إليه، بجناحيها، النصي والنظري، الذي نسميه، خطأ، نقداً، ومن يزاوله، نعتبره ناقداً، وهو لا علاقة له بالنقد، فالنقد له كتّابه، من يختصون فيه، وليس سهلاً على أي كان أن يكون ناقداً، وناقداً في الشعر بصورة خاصة، لما في الشعر، دائماً، من كثافة وغموض، وما فيه من أسئلة، وكونه، بلا منازع، ولادةً لا تفتأ تحدث وتتجدد، باعتبارها شروعاً.

[8]

أمبرتو إيكو، ميز النظرية عن النقد، حين ميز في شخصه، بين «المنظّر» ولم يقل الناقد، و«الكاتب» وهذا، في تصورنا، وعي متقدم، وعارف بما يذهب إليه، لا يخلط المفاهيم والتصورات، ولا يلبس ثوب بعضها للبعض الآخر، كما يجري عندنا في الثقافة العربية، مدارسها وجامعاتها وإعلامها، وفي ما نقرؤه من دراسات، وأطاريح جامعية، مليئة بالتناقضات والثغرات والتباس المفاهيم، رغم ما تدعيه من علمية، أو من «صرامة منهجية» وفق عبارة صارت مبتذلةً، تقول غير ما تظهر به، أو تدعيه.

[9]

في الشعر، فنحن نذهب إلى شعر آخر، إلى حداثة الكتابة، إلى ما هو انعكاس لطبيعة الزمن والعصر الذي نحن فيه، عصر الورق، والحاسوب، وعصر الأقلام والحبر، والمطبعة، والتسجيل والتدوين، والتوثيق، فاليد صارت تنوب عن الذاكرة في حفظ المعلومات، وتثبيتها على الورق، أو على الحاسوب، ولم يعد الكلام لفظاً صرفاً، يطلق في الهواء، يتلى، أو ينقل من الشفاه إلى الآذان. ثم إن اللغة المكتوبة، كما يقول جان كوهن في كتابه «الكلام السامي» ليست لها القواعد نفسها، بالضبط، التي للغة الشفاهية.

[10]

أثر الكتابة في الشعر، وليس التدوين، والفرق بينهما دقيق وكبير، صار ظاهراً في الشعر، كما كانت «القصيدة» وفق الشكل، أو الصورة التي دونها المدونون، انعكاساً للشفاهة والإنشاد، بما بين شطريها من فراغ، أو صمتٍ، هو انتقال من الصدر إلى العجز. وفي ما سمي بـ«الشعر الحر» الذي بقي الشعر المعاصر امتداداً له، بقي مفهوم البيت قائماً، بقوافيه، بل بتوازيه، وما يفرضه من تقابل عددي كمي في أوزانه، وهذا ما يمكن التدليل عليه عند جميع الشعراء «الرواد» وعند من لحقوا بهم من شعراء الأجيال القريبة منهم، أو من تقاطعت معهم في التجربة، أو في التأثر بهذا الشعر الذي لم يخرج من هيمنة «القصيدة» وبقي يتسمى بها إلى اليوم، دون وعي الكتابة، ودون وعي لغة الكتابة، ووعي المفاهيم والتسميات، وما تجره خلفها من تداعيات التسمية، التي هي تملك، وهجسٌ بتاريخ وثقافة من سمى، لا من تبنى التسمية، وقبل بها كما هي.

[11]

الشعر الآخر، إذن، هو مشروع، لا يفرض نفسه على أحد، يدخل غمار التجريب، يخوضه بوعي نظري، بمفاهيم وتصورات، قد لا نقبلها، ولا تروق لنا، لكنها، حين نتنازل عن سلفيتنا المضمرة، التي شرعت تستقر في لا وعينا، وما صرنا نخلقه، في ما نكتبه من ماضٍ، هو ماضينا، في تصاديه مع ماضٍ أكبر وأوسع منه، كنا إلى وقت قريب ننتقده باسم الحداثة والتحديث، فنحن سندرك أن الشعر العربي، هو شعر لم يعد يحتمل البقاء في نفس السياق الفكري والجمالي، بل والثقافي العام الذي نأسر داخله ثقافة الأجيال التالية لنا، وكأن الماضي قدرنا، لا المستقبل.

[12]

يذكرني هذا بما كان قاله طه حسين عن قراء، أو نقاد أبي العلاء المعري، أو من كتبوا عنه «ورأي الناس فيه، تقليد تتوارثه كتب التاريخ» بما تعنيه كلمة الإرث من تبعية، لا تحقيق، ولا تقليب، ولا تمحيص فيها، الرأي السابق الذي قيل في سياق، وفي زمن، وفي قراءة أو ظرف ما، في الماضي، هو ما يحكم المستقبل ويوجهه، بل ينفيه ويخفيه، وهذا ما صار يحدث في الحاضر.

[13]

نظن أننا نحيي الشاعر، فيما نحن نقتله، لأننا نحفر له قبراً، ونغلق عليه داخله، بالصورة نفسها، وبالمعنى نفسه، وباللغة نفسها، وبالرأي والبناء نفسه الذي يصير وراثة، نتناقله، وننقله إلى غيرنا من الأجيال، وكأن لا شيء فيه يقبل المراجعة والنقد، بل الهدم. ما ألزم طه حسين، في أطروحته عن المعري، وهي أول أطروحة قدمت للجامعة المصرية، وعمره، آنذاك، خمس وعشرون سنةً، أن يعيد البصر للمعري، وأن يوقظ الشمس في عينيه، ليراه الناس، ويراهم، ويعرفوه يقرؤوه بغير ما كانوا يحكمون به عليه، مما أقبره في نمط واحد، وجعله ثوباً واحداً يليق بكل الأجسام.

[14]

من يرون أن «كلمة مشروع كبيرة وكبيرة جداً»!، حينما سمى البعض ما أكتبه بهذا المعنى، فهم، لم يتدبروا، أولاً، الكلمة في معناها اللغوي، ولم يفهموا ما عنيته، مفهوماً، بهذا المعنى، وهو ما لا يمكن بلوغه، بقراءة بعض الكلام دون غيره، لأن «الجملة

[الكلمة]

التي نظن أنها خاطئة تصحح ما قبلها» بل وما بعدها، أو تصحح بأفق المشروع والرؤية والموقف، حين نعود إليه في كليته وشموليته، لا في بعض النتف والتراقيع، التي باتت هي الثقافة، وهي كلامنا عن الشعر والشعراء.

[15]

هذا التمحل، والاجتزاء في المعرفة، هو تعبير عن:

ــ إما الجهل بما ندخل فيه، ونحن لا نملك الحد المقبول مما يتيح فهمه والإحاطة به، أو ببعض ما يقترحه من أفكار.

ــ وإما أننا، في ما نكتبه ونقوله، نضمر شراً ما، حتى ونحن ندرك أن في هذا الذي نصادره، فيه خير، أي ما ينتقد وعينا، وفكرنا، ومنهجنا في القراءة وفي الفهم، وفي التأويل، ويعيد تفكيرنا في النسيان الذي استطال في تراخينا، وقبولنا بالمتاح المعلوم الذي هو يقين، لا بالمجهول، وما ليس متاحاً وشائعاً، أو كما سبق أن كتب باتريك بريندر «إن عملية القراءة تبين لنا حقاً استخدام الفن وأشكاله الطبيعية من أجل كشف النقاب عن حقائق الأزل الذي لم يسبق لأي شخص أن رآها من قبل بالطريقة نفسها».

[16]

في الحالتين، ثمة خطأ شنيع، نكون ارتكبناه، ليس ضد هذا المشروع أو ذاك، وهو «حق مشروع» وفي كلمة مشروع ما هو «مسموح به» وما «سوغه الشرع» بل في حق النقد الذي نرتد به إلى الماضي، ونلبسه ثوب القانون، أو القاعدة التي تجري على كل شيء، وفي حق الشعر الذي نقرؤه بالآلة والأداة نفسها، كما قرأت كتب التاريخ شعر المعري، وصار ما يقرؤه به الناس جميعاً «تقليداً» وليس إبداعاً وتوليداً.

[17]

إننا إزاء أزمة فكر وعقل وثقافة، خصوصاً إذا ما مست هذه الأزمة النقد، أو مست المنهج، والمفهوم، ولهذا، فديكارت أكد على إعمال العقل، في مواجهة كل ما نظن أنه حقيقة، وحقيقة مطلقة. فالحقيقة التي نتوهمها، ونضعها حجاباً على أبصارنا وعقولنا، هي ما يكبح العقل والخيال، ويصيبهما بالهزال والضمور.

[18]

خمول العقل، انحساره، وانطواؤه، بل انكماشه، هو تعبير عن ضمور الخيال وجفافه، أو عقمه، وما صار فيه من تقليد وتكرار، الصور والمجازات نفسها، والتشبيهات والكنايات نفسها، بلغة واحدة تحكم اللغة، تحكم النص، ما يقوله اليوم يعود ليقوله غداً، دون أن يكون في ما يليه، أي إضافة، أو اختراق، أو توسيع على الأقل، أو هو نوع من تجديد التراث نفسه، كما كان قال إزرا باوند، بصيغة الأمر «جدد التراث».

[19]

في هذا السياق، لا بد من استدعاء الرومانسيين، جبران الذي ترك خلفه كل شيء، وكتب كما أراد، بأشكال وصيغ جمالية، كانت صادمةً في مجملها. غالباً لم يسم، ترك العمل يسمي نفسه بنفسه، وكانت كل الثقافات رهن بصره وفكره، لا فرق عنده في اللغة والجنس واللون، كما أن اللغة عنده، بكل ما كتب عن ابتداعاته فيها، كانت هي لغته هو، دمه الشخصي. وقد عبر عن هذا بقوله غاضباً محتجاً «لكم لغتك ولي لغتي» وهذا كان كافياً ليوقظ الذوق العام من هيمنة الماضي عليه.

[20]

في السياق نفسه، وفي عام 1927، بعد عام من صدور كتاب «الشعر الجاهلي» وقبله كتاب علي عبد الرازق «الإسلام وأصول الحكم» أصدر الشابي كتاب «الخيال الشعري عند العرب» مشروع المحاضرة التي لم يلقها، لغياب الجمهور عنها، وهو كتاب أصدره قبل إصدار ديوانه الشعري، فيه انتقد الخيال الشعري عند العرب، باعتباره خيالا ينقصه الخلق، وهو خيال ضامرٌ، نمطي، اكتفى فيه الشعراء بالأمثلة والنماذج نفسها، وبالصيغ والتعبيرات نفسها، ونظروا إلى المرأة في المنظار نفسه، لم يغير أحد منهم زاوية النظر، في هذا السياق، بل تمادوا في المحاكاة والتقليد.

[21]

ليس موضوع الخيال هيناً، أو قابلاً لأن نتلاعب به، أو نحاكي فيه الأغيار من الشعراء، كون الخيال، هو مضمار الإبداع والخلق والابتكار، هو نحن، ونحن نكتب بدمنا، بحواسنا، بما امتلكناه من قدرة على التصور، وعلى التفتيق، ليكون ما نذهب إليه من مشروعات، وما نكتبه من نصوص «تنتمي إلى العالم» بما هو عالمنا نحن، لا العالم الذي يعرفه الجميع، أو العالم بما هو عالم وقائع وأحداث.

[22]

الرومانسيون الذين تجاهلناهم زمن الهيمنة الأيديولوجية، كانوا ثواراً، وكانوا مجددين، أصحاب رؤية وموقف من الوجود، لا من الطبيعة وحدها، كما حشرناهم فيه، بما أسقطناه عليهم من «ميتافيزيقا لا تقبل النقاش». هم من عملوا في صمتٍ، وواصلوا اختراقاتهم، لم يكونوا تابعين، بل جابهوا الثقافة، بما يشكك فيها، وما يخرجها من أنساقها الكبرى، بل هم كانوا أول من شرعوا في هدم «السرديات الكبرى» وفي إزاحة الضباب عنها، باعتبارها، آنذاك، يقيناً، لا يقبل الشك، أو حتى النقد والمساءلة.

[23]

المشروع الشعري، شئنا أم أبينا، هو الشاعر، وهو الشعر يسفر عن استمراره، وعن قابليته للتغير، ليس بمقياس من سبق، بل بمقياس الإضافة، والمغايرة والاختلاف.

وفي هذا المشروع، النصوص والتجارب التي لا نخضعها للزمن، أو للوقائع والأحداث الصرفة، أو للشعارات، هي ما تبقى مفتوحةً على المستقبل، بل هي ما يشكل أفق هذا المستقبل، والمستقبل، في معناه، هو نسير نحوه، لا ما نكون فيه، أو نبلغه، وباعتباره أفقاً، فهو مشروع.

شاعر مغربي

هل يمكن أن تكون (الخيانة) في (الترجمة) أو (التأويل) بمعنى آخر، تحت عنوان (المشروع الشعري)، هو أول ردة فعل، على ما قرأت إلى المغربي (صلاح بوسريف) في جريدة القدس العربي ، البريطانية، والأهم هو لماذا، وما دليلي على ذلك؟!

لأن ثقافة الأنا، لا يمكن تسميتها ثقافة النحن كأسرة إنسانية، ومن يقول أو يتعامل بذلك، لا ولم ولن يستوعب، أن لغة القرآن وإسلام الشهادتين التي لا تمثل فكر (فلان) أو ثقافة (علان)، تختلف عن أي لغة إنسانية،

التي يُمثّل قاموس وهيكل طريقة صياغة أي حرف/كلمة/جملة فيها خلاصة حكمة أي مجتمع، على أرض الواقع.

ولتوضيح كلامي، كان قبل ذلك (صلاح بوسريف) عنوان (الثقافَة العربية في أفُق «هَدْم الهَدْم») في جريدة القدس العربي، البريطانية، الملكية بالذات،

في سياق توقيت تصريح المغربي (رئيس إتحاد علماء المسلمين) بخصوص (خطأ) أسلوب إدارة وحوكمة الدولة في (المغرب)، في الاستعانة بالكيان الصهيوني دولة (شعب الرّب المُختار)، من أجل تسويق حق حكم (آل البيت)، كل مجموعة الدول المغاربية،

الآن، هل الوقف مثل المهنة مثل الوظيفة، مثل العمل المدني أو الحزبي أو النقابي أو الإشتراك في أي جمعية، أم لا؟!

أو هل يجوز تخصيص أي (وظيفة)، في أي (نظام)، إلى (فلان)، ومن بعد ذلك توريثها إلى (الإبن)، كما يحصل في أي أسرة أو شركة، أم لا؟!

ثم كيف يمكن أن نخلق ضمير الإنسان (ة)، عند أداء أي (وظيفة) أو (مهنة)، أصلا لمنع (الظلم)، أو إساءة استخدام أي صلاحية أو مسؤولية لأغراض (ثقافة الأنا) وليس لخدمة (ثقافة النحن) كأسرة إنسانية؟!

أو ما الفرق بين رب أي مهنة، وآله أي مجتمع، وبين لفظ الجلالة (الله)، الذي تتميز به لغة القرآن وإسلام الشهادتين، التي لا تمثل فكر (فلان) أو ثقافة (علان)؟!

لأن السؤال بالنسبة لي، المغربي (الطاهر الطويل) في عنوان (فرنسا أهانت المغاربة… وهنا أخطأ الريسوني… ووزيرة طارت إلى زنجبار!)، الذي نشرته له جريدة القدس العربي، البريطانية، بالذات، لماذا لم يتم ذكر (الكيان الصهيوني) في خطأ (الريسوني) داخل التفاصيل؟!

كما هو حال، ماذا تُريد (سي أن أن) من خلف الرسالة الإعلامية في الرابط التالي

https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2022/08/26/jared-kushner-memoir-mbz-humble

لأن الإشكالية في أجواء سوق (العولمة) بعد 1945، هي فوضى التسريب، والتسريب المُضاد، هكذا أصبح البلد، بلد الإشاعات،

أي لا يوجد شيء منطقي أو موضوعي بل كلّه سوق تزوير وغش وإشاعات، لتمرير حاجة في نفس (يعقوب)،

ولذلك لم نفهم هل المشكلة الآن، في الإعلانات، أم المشكلة في مستقبل كل منتجات فكر (العولمة)، شركة (ديزني) على سبيل المثال، لا الحصر؟!

فمن يجب مقاطعته:

– الآلة (الروبوت)؟!

– محتوى الإنتاج (الإعلام)؟!

– الإعلانات؟!

لأن أليس هذه دعوة للفوضى، أو أين النظام، في دولة الديمقراطية، بلا أحزاب، أو حصصها من المناصب، بعد 2003، ومن يأخذ مكان من، بعد ذلك؟!

هو أول ردة فعل، على ما ورد تحت عنوان (الصدر يقترح عدم مشاركة جميع الأحزاب في تشكيل الحكومة لحل الأزمة في العراق)، والأهم هو لماذا، وما دليلي على ذلك؟!

العِند الطفولي، أو العِند المُضاد، لا يمكن به قيادة ولا يمكن تحسين جودة أو كفاءة أو رفاهية أي أسرة أو مجتمع أو دولة،

ولذلك في لغة القرآن وإسلام الشهادتين التي لا تمثل فكر (فلان) أو ثقافة (علان)، مفهوم (الطلاق)، من جهة، ومفهوم (تعدّد) الزوجات من جهة أخرى، وهذا ما لا يوجد في دولة ثقافة (الأنا) الأوروبية، وليس ثقافة (النحن) كأسرة إنسانية،

ولتوضيح وجهة نظري، في هذا المجال نشرت السورية/الفرنسية (غادة السمان) عنوان (في لبنان: المسؤول (مبني للمجهول)!)، في جريدة القدس العربي، البريطانية بالذات،

بدون تمييز بين لغة الجسد ولغة الروح بخصوص (الحب)، عن عمد وقصد، حتى عند النساء (المتزوجات)، مع غير (الأزواج)، وموضوع الوشم/التدوين على الجسد، للبوح بمن (تُحب)، بالإضافة إلى من تعاشر (كزوج)؟!

ومن هنا ما يعانيه الإقتصاد وإشكالية الهدر، الناتج بسبب عقلية/فلسفة البحث عن، النغل من بزره، أو النهر من حفره،

جماعة أهل ثقافة (كليلة ودمنة) لم ولن ولا تريد تفهم،

أنت حر، في خياراتك العاطفية، داخل أو خارج الأسرة، أنا هنا ليس للتقييم أو إصدار أي أحكام، على تقصير الزوج الفلاني أو خيانة الزوجة العلانية،?

ومحتوى رابط DW من أجل الاستيعاب، مشاكل (أتمتة) إدارة وحوكمة أي دولة، كما يراها أهل (ألمانيا) حالياً

https://youtu.be/bqpJK2O2B-8

In the above link, DW, point of view about, how China or Spain way of using IoT, in real life, or how to reduce the cost of making any (Prototype), to increase (income), by providing better quality (services), than others.

أو هل تريد أن تراهن مثل (د عمر الراوي)، ولكن مو ضروري ٢ مليون دولار?

لأن في مشروعنا البروتوتايب، يُكلّف ٢ مليار دولار،?

ولذلك قال هو مستعد يراهن، ب ٢ مليون دولار? إذا طلعت شيء من مشروع (د علي الفؤادي) بدون أي بروتوتايب (أولاً) ?

أي هذا أول ربح، صافي، من فلوس (د عمر الراوي) نفسه?

في موضوع توفير الطاقة/الكهرباء (الرخيصة)، يجب الإنتباه إلى أن ما تحتاجه (الدولة)، يختلف عن حاجة أي (مهنة)، في أي (عمل)،

https://youtube.com/shorts/QvPPtdfHX_g?feature=share

https://youtu.be/uoNItXkd0uE

https://youtu.be/ef9cuYr7TeE

الحمدلله يا أبا معاذ، أن (الأتراك) لم تقم بسرقة الفكرة، بعد الإعلام عنها،?

يا رب يتمم بالخير، مهنة سمكري سيارات، تُنتج كهرباء، إذن؟! سبحان الله.??

??????

نختلف عن معنى كلمة مشروع أستاذي الكريم، لكن لايمكن أن نجزم بمشروع شعري إذا لم يكن متسلسلا حاضنا لقضايا كبرى، يعبر عنها الشاعر بلغة قريبة من المتلقي العام والخاص…