لماذا لا يتشكل العالم كما نريد أو حسب المنطق الخاص بنا؟ نحاول ونجاهد كثيرا للإبقاء على ملامحه، نشارك في تشكيلها، ولكنه في اللحظة التي نشعر فيها بالاقتراب منه يدور ويتحول ويتشكل وفق منطقه، وفق حريته وطبيعته، ووفق ضغوطات وارتكاسات أقوى مؤسسة، تغيّب دورنا الفاعل، أو على الأقل تسلبنا القدرة على التأثير، فنتحول فقط إلى متأملين، حتى لو كان هذا التأمل مشابها لتأمل نتشة الذي يرقب خراب العالم من مكان ونظرة متعاليين، وكأنه لم يكن مشاركا في هذا الخراب، حتى بالانسحاب أو الهروب.

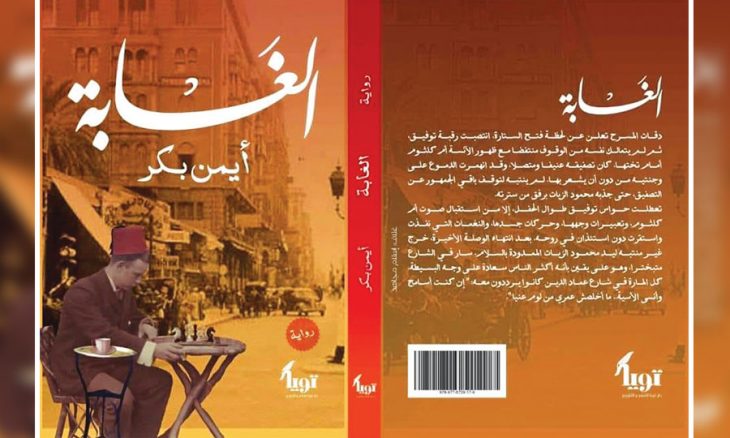

في رواية “الغابة” لأيمن بكر يجد القارئ نفسه أمام خطابات متعددة، خطاب السردي المعاصر المهموم بآدم وإشكالياته وفشله المستمر على جميع المستويات، وخطاب السرد القديم المهموم بالجد توفيق المصري، بالإضافة إلى خطاب المقدمات أو الملحقات تحت عنوان صوت ليعيدنا إلى ما كان يقدمه أبو الفرج الأصفهاني في “الأغاني”، وهذا يشد الرواية إلى نسق مهم من أنساقها، وإلى تجل له قيمة من مدارات التأويل العديدة. فقيمة أبو الفرج الأصفهاني في كتابه ترتبط بالنسق الحضاري، وكيفية تأثر حياة الناس والبشر العاديين بهذه الأنساق الحضارية، فكلامه عن الشعراء-وكذلك كلامه عن الخلفاء وخاصة خلفاء بني العباس وبني أمية- ليس ذا قيمة كبيرة، وذلك لتأثره بانتمائه المذهبي الشيعي. والرواية شبيهة بهذا النسق فهي تحلل سلوك البشر، واختلاف هذا السلوك من فترة زمنية لأخرى راصدة التحولات من عالم سابق، إلى عالم آني، عالم كان لديه قدرة على التمدد بصيغ مباينة أخلاقا وسلوكا ونسق حركة وسياق.

ويتخلل البناء السردي النثري خطاب شعري من خلال نماذج عديدة شعرية بوصفه نمطا كاشفا عن طبيعة الشخصيات المشدودة للجاهز المحكم حتى لو كان يباين طبيعة اللحظة التي كانت تقتضي مقاربة عقلية وانفتاحا على التفكير، ولكن يبدو أن طبيعة الشخصيات وسلطة مراقبة الأمل وانتظاره جعلا لهذا الخطاب الشعري حضورا لافتا. بالإضافة إلى خطاب عناوين الفصول الموزع إلى شخصيات وأحداث في الخطاب السردي القديم المرتبط بتوفيق المصري، والموزع إلى أغنيات أم كلثوم في الخطاب السردي المعاصر المشدود إلى آدم سليمان توفيق، وجاء هذا التوزيع بالتناوب، ولم يكسر إلا مرتين لصالح الخط السردي القديم، فقد جاء فصل (اختفاء توفيق) مباشرة بعد (الصورة والطربوش الطائر)، والمرة الأخرى التي كسر فيها النمط البنائي جاءت من خلال(ربيع عكاشة) بعد (سعيد السوهاجي) دون فاصل بينهما بأغنية من أغنيات أم كلثوم في السرد المعاصر.

يضاف إلى الخطابات السابقة خطاب آخر، وهو خطاب الصور التي أضافها المؤلف في نهاية الرواية، ووضع هذا الخطاب على هذا النحو- بشكل لا يشكل مصادرة على القارئ فهو ليس في بداية العمل، أو في منتصفه ولكن بعد نهاية العمل النثري- ربما يكون نوعا من مساعدة المتلقي على اختيار تأويل للعمل بعيدا عن التأويلات العديدة التي تتراكم إلى الذهن، فالصور على هذا النحو ترتبط بأفق التلقي بوصفها ممارسة سيميائية مشدودة للمعنى أو الدلالة. فالرواية هنا تحيل المتلقي إلى مقاربة بصرية ذات خصوصية مرتبطة بالمعنى، فهي- كما يشير بارت- ترتبط بالوعي الذي تحركه وتثيره داخل المتلقي. فهذه الصور كلها مشدودة إلى النمط السردي القديم، وهي صور حية للشخصيات بملابسها، وطريقة حركاتها وسلوكها، وللمدينة في بداية القرن الماضي في لحظات شموخها وانكسارها، وبخلفياتها الثقافية التي لا تنفصل عن سياقها الثقافي العام. والإلحاح في خطاب الصور على نسق السردي القديم، بالإضافة إلى التغييب الكامل للنسق السردي المعاصر يجعل سؤال الرواية الأساسي ينطلق في الأساس للتساؤل عن الجديد الذي حدث، عن الشيء الذي أفقد المصريين قدرتهم على الاستمرار، وفق النسق القديم في بداية القرن العشرين.

هذا التوجه في مقاربة خطاب الصور في نهاية الرواية يجعلنا نعيد النظر إلى الرواية، فهي ليست خطاب حنين، وإنما خطاب مساءلة، ولا تقف عند حدود خطاب حكاية بين شخصيتين (الجد والحفيد) بينهما فارق زمني واسع، وإنما انطلاقا من المغايرة بين الماضي والحاضر المعيش ترتبط بالسؤال عن سبب التشظي والتحلل الذي أصاب هذا الكيان، وأفقده هويته ومنطلقاته، وأفقده تكوينه الوطني غير المشدود إلى انتماء ديني كما ألحت الرواية في أكثر من جزء، ومع أكثر من شخصية، وأفقده كذلك قدرته على الاستيعاب، وصناعة أفق للحركة ذي خصوصية يتشكل من ميراث طويل.

والتأمل يشير إلى أن هذا التعدد في الخطابات وثيق الصلة بفن الرواية المنفتح والمتفاعل مع جميع الحقول المعرفية، فالرواية بوصفها فنا هي الجنس الأدبي الذي يستطيع أن يطوّع ويغير ويستوعب معطيات وإجراءات وآليات وثيقة الصلة بفنون أخرى، ويستطيع أن يخلق منها في لحظات الانغلاق التي يمر بها الجنس الأدبي مدادا لاستمراره وتفرده.

ولكن التأويل السابق يصلح للرواية بشكل عام، ولكن هذا التوزع أو التعدد في رواية الغابة لأيمن بكر قد يعطي تأويلا آخر انطلاقا من المناحي الفكرية التي تحاول الرواية مقاربتها، والارتباط بها. فالرواية في الأساس محاولة لصناعة كيان مواز لنمط حياة متعدد ومتشعب، فهي ليست مهمومة بالنخبة أو الخطاب النخبوي وإن كانت متجذرة فيه، وهناك في كل أجزائها محاولة لهدم هذا الجدار الفاصل بين النخبوي والشعبي، ربما إشارة إلى أن ذلك لم يكن موجودا في ظل سيادة الطبقة الوسطى الفاعلة، من خلال الاستناد إلى تصوير ماضي الشخصيات قبل أن تتحول، وتنضم إلى إطار كاشف عن المرحلة(حفلات أم كلثوم) بوصفها حقيقة لم يوجد اختلاف حولها من الجميع، سواء أكان شعبويا أم نخبويا.

فاختيار اللقطة الكاشفة- أو قل الحدث المتفق على أهميته- لم يمنع خطاب الرواية من الارتداد لمعاينة ماضي هذه الشخصيات (توفيق المصري- سليمة- سعيد السوهاجي- غريب السويسي)، فكل هذه الشخصيات بماضيها – بالإضافة إلى تحققها ووجودها في بؤرة الحدث والفاعلية- يشير إلى فاعلية سياق عام له قدرة على التنميط وانتخاب النماذج وتجذيرها وتطويعها، ومن ثم يصبح سياقا قادرا على التأليف والتجميع والالتفاف حول فكرة أو هدف، وليس مشابها للسياق الآني، وخاصة حين نتأمل شخصياته في نسق السرد المعاصر، حيث هناك ردة فعل مغايرة، للأبطال الثلاثة (عماد المحلاوي- آدم توفيق المصري- وسامي آدم توفيق)، وهناك إشارات ألحت عليها الرواية تتمثل في إعادة المقاربة لفكرة الوطن والهوية مع هذه الشخصيات، وربما يكون أكثرها حدة موقف سامي آدم، انطلاقا من قيمة الأمل وميلاده في استعادة النسق القديم، وخيبة الأمل الكبرى بسيطرة الإخوان على مقاليد الأمور، ووجود نسق مهيمن كاشف عن الثبات، وموح بأن هذه لم تكن سوى خلخلة بسيطة لم تفلح في تغيير بوصلة التوجه إلى استعادة المرجو والمأمول من ثورة كان الأمل بها كبيرا.

يكفي أن نعاين في هذا السياق ردود أفعال الشخصيات الثلاثة السابقة في النسق السردي المعاصر، فيما انتهت إليه في خطابها التبريري للتحول، حيث يدرك القارئ أن هناك مساحة للتداخل بين صوت الشخصية وصوت المؤلف الفعلي للنص الذي لا يأتي بوصفه مؤلفا وإنما بكونه يعرض نماذج للأنماط المتولدة والمراقبة، فالشعور بذلك ليس نابعا من الغنائية اللافتة في كل نص نثري تبريري كاشف، وإنما هو نابع من كون الرواية خطابا بوليفونيا متعدد الأصداء والتراكيب.

ومن بين ردود الأفعال الشخصية الثلاثة- والأربعة إذا أضفنا إليها موقف جمال قال ماركس- لتبرير التحول والابتعاد عن النسق المؤسس لفكرة(المصرية) بوصفها نسقا مميزا لمقاربة الحياة والفاعلية يأتي رد فعل آدم توفيق المصري أقل حدة، لأنه الوحيد المؤمن بضرورة وحتمية العودة، حتى لو كانت هذه العودة مشفوعة بتأمل الخراب، والاستمرار في حياة مموهة بين الخيالي والواقعي.

فالابتعاد عن الوطن- بحثا عن الرزق أو الهجرة- إشارة من جهة أولى إلى تشظي فكرة الوطن، تشظٍ يبعث على المساءلة في التخطيط والتنظيم، ومن ناحية أخرى فهو انفتاح على الآخر، فالرحلة ليست تجاور أجساد مصمتة، وإنما تجاور كيانات فكرية منفتحة، ومن ثم فهي في معرض دائم للفقد والاكتساب، فقد أشياء وصفات يصبح وجودها غير ضروري وغير حيوي، لأن في وجودها نتوءا يهشم عملية الاتصال، واكتساب أشياء وصفات لاستكمال عملية الاتصال والاندماج.

في ظل ذلك الفهم الذي يلخص أشياء تلحق بالهوية المصرية من انفتاحها على الآخر بأنماطه العديدة، مثل فكرة التدين الشكلي والنقاب التي هشمت فرادة للهوية المصرية، يمكن استيعاب ردود الفعل الخاصة بهذه الشخصيات، بداية من موقف جمال الحداد (جمال قال ماركس) الذي انتهت به الحال معارا إلى السعودية ومتزوجا من منقبة، وهو تطور يباين كل المختزن عن هذه الشخصية في ماضيها، ومرورا بموقف وردة فعل (العرّاب الخاص للبطل أو الجيل) عماد المحلاوي حيث لا يشابه تحوله أي تحول، ولا يشابه سقوطه أي سقوط، ولا يشابه تخليه عن أفكاره أو إيمانه بها أي تخل أو إيمان. فقد كان يؤمن بالديمقراطية والتعددية في مقاربة أي أمر، بعيدا عن المواقف الراديكالية أو الدوغمائية الحدية المتطرفة، ولكنه بانتقاله إلى فرنسا وزواجه من امرأة تعمل في جامعة فرنسية- وربما للإنصاف بسبب الهزيمة وفقدان الأمل وعدم القدرة على الفعل لسطوة النسق- تحول إلى شخص مغاير، يكشف عنه قول أحد أصدقائه-بالإضافة إلى ردود فعله على رسائل البطل ومساحة الارتباط به-(عماد الآن لم يعد يقول لا أعرف).

تعدد الخطابات(خطاب المقدمات- والملحقات الصوت/اللحن-بالإضافة إلى خطابي السرد بنوعيه المشدودين إلى سياقين زمنيين مختلفين، وخطاب الصور في النهاية) يجعل القارئ يشعر دائما أثناء القراءة بغياب المركز، فبدلا من ثبات الموقعية الذي يفضي إلى مركزية مهيمنة هناك تعدد لافت في المواقع نظرا لتباين الآفاق المعرفية لكل خطاب. فكل خطاب يتباين مع الآخر، ويهشم مرتكزاته، ويقلّم سطوته، فيجعل سطوته وهيمنته ناقصتين، وبحاجة دائما لمقاربة مدارات الاختلاف. وهذا الشعور بالنقصان نابع من تشويش كل خطاب على الآخر في سعيه لفرض سلطانه.

من البداية هناك صراع لافت بين النثري والشعري بمعناه الواسع الذي يشمل الصوت واللحن والأشعار الداخلية في إطاري السرد، فكأن نص الرواية يؤسس للحركة والثبات في آن، يؤسس للتواصل البشري العادي، ويؤسس للسفر والخيال بوصفه أداة للتعاظم ومحاولة استجلاب قدرة لمواصلة الرحلة والديمومة. فهذه التناصات الموغلة في القدم والمنتمية لمجالات مختلفة تؤدي إلى فتح عوالم، وارتياد دلالات ومعان مهمة، فالاتكاء على خطاب الهوامش في التحليل الأخير محاولة لتقليل فعل المواجهة، والذهاب إلى نمط غنائي يهدهد عملية مراقبة ومعاينة الخراب الآني، ويجعل فكرة الاستمرار والانتظار لها ما يبررها.

فالسرد الخطي المتحرك للأمام والخلف في النسق السردي الأساسي الخاص بالحفيد آدم، والسرد المتوازي المنفتح على سياق له قدرة على تجميع النماذج والأنماط من سياقات متباينة في النسق القديم الخاص بالجد توفيق يتجسدان في إطار تركيب متعدد، مما يجعلهما يشتغلان باستمرار ضد بعضهما البعض من جانب، وضد الاقتباسات والتناصات والشظايا المأخوذة من النصوص التراثية أو المعاصرة التي تلح كثيرا في نص الرواية، كاشفة عن حركة رجراجة مستمرة لا تستقر إلى موضع تشكل منه موقعية مهيمنة فاعلة.

بين خطابي السرد

الفارق الزمني بين إطاري السرد المتمثلين في الجد والحفيد، في لحظة التحامهما بالسياق الحضاري الخاص بهما، يؤسس لفكرة المقارنة بين سياقين يتجليان مختلفين حد التناقض. فكل سياق من السياقين يؤسس وجوده – وهذا تشابه ظاهري يؤدي إلى نتائج مختلفة- من التبشير والالتحام بثورة، ويعاين كل سياق خذلانه وتشظيه بعد النتائج المرتبطة بكل ثورة على حدة.

إن هذا المدى الزمني المتسع يجعل معاينة الأفكار والرؤى والمفاهيم، مثل مفهوم الوطن والهوية جزءا من اهتمامات الرواية ومنطلقاتها، فمع الصفحات الأولى للرواية قبل رحلة العودة من الهند إلى مصر، يطالعنا صوت آدم سليمان توفيق المصري في إجابته عن سؤال ماهية الوطن (طالما استكنت لإجاباتي المتفلسفة: الوطن قلوب أحبة أيا كانت جنسياتهم). معاينة تلك المقولة التي يطرحها وكأن بها نوعا من عدم الإيمان تشير على الأقل إلى أن فكرة الوطن أصبحت محل تساؤل، ومراجعة وتقييم.

في النسق السردي الخاص بالجد تتشكل المواجهة والمباينة مع الإطار السردي الأساسي من خلال ملمح فاعل، فالسياق في هذا الإطار السردي سياق جامع، يستطيع أن يستوعب وينتقي النماذج والأنماط القادمة من مستويات اجتماعية وعرقية ودينية مختلفة، ويستطيع أن يجعلها تستجيب لكود السلوك الخاص به، فهو سياق مكتمل، مكتف بذاته اقتصاديا، ففكرة الرحلة أو الخروج بعيدا عن أفق الوطن المحدد ليست حاضرة بحثا عن الرزق أو هروبا لسبب من الأسباب العديدة.

هو أيضا سياق يستوعب المغاير عرقيا، مثل صاحبة البنسيون وأصحاب الجنسيات الأخرى تلك الجنسيات التي تشعرك بأن الهوية المصرية هوية منفتحة على الآخر، لا تفرق منه أو تخافه، وإنما تستوعبه، وتكيفه وفقا لسطوتها القوية، وكأن هذا التكوين الثقافي متعدد المشارب وثيق الصلة بلحظة إنسانية منفتحة على الإنساني في مداه الرحب. وسياق يستوعب في الوقت ذاته التعدد الديني، يكشف عن ذلك الثنائي الذي تم تصويره بشكل لافت (جلال- وفانوس) في فصل (لاعبي الشطرنج)، ويجلي هذه الفكرة ويجعلها واضحة رد فعل شاروبيم خليل اليهودي الذي لم يستطع أن يعيش في مكان آخر كاشفا عن ارتباطه بمصر، وصعوبة الرحيل عنها، بالرغم من تضييق الخناق عليه بعد ثورة 1952م.

السياق السابق بما له من قدرة فاعلة يتشكل من خلال سارد أو راو كلي المعرفة، يدرك السابق واللاحق بالنسبة للشخصيات، يقدم ويؤخر ويكشف وفق رؤيته وطبيعة البناء من خلال الاستباق والاسترجاع، وينمط الشخصيات في سياق ينعم بالحرية، فيفرز بالضرورة- والحال تلك- النماذج العظيمة في كل مجال، ويفسح لها المجال للظهور والتأثير، وكأنهم أبطال كلاسيكيون لديهم يقين بتقدمهم وتقدم مجتمعهم وسياقهم.

على الجانب المقابل في إطار السرد الأساسي الخاص بآدم سليمان توفيق المصري، نجد أنفسنا أمام راوٍ منقسم على ذاته انطلاقا من لحظته الزمنية التي يأتي فيها السؤال عن رحلة الحياة وجدواها والعالم الذي وضعناه من بداية الوعي مقترحا للتحقيق، ويتشكل في إطار: هل العالم هو العالم الذي نعيشه واقعا أم ما نقاربه خيالا؟ موضوعا في بؤرة الاهتمام والتركيز. فما يقدمه الراوي في هذا الإطار مشدود إلى تشكيل العالم وفق لعبة أو عملية من عمليات القراءة التي لا نستطيع القيام بها إلا بعد العبور والمرور بالتجربة، وفق لحظة زمنية مغايرة، مستندين في ذلك السياق إلى التأمل، ومعتمدين على ذاكرة ممتدة تعيد مقاربة التجربة، بوصفها خطابا على خطاب أو ميتا سرد.

من خلال الميتا سرد، ومن خلال فكرة المراجعة لخطابه الساذج المرتبط بإيمان بالمثل والمفاهيم، وخطاب أصدقائه الذين يرفلون في كنف هذا الخطاب، يعيد قراءة عالمه الذي خطط له، ويعيد قراءة رسائله وخطاباته ومواقف أصدقائه وفق لحظة مغايرة، ورؤية مختلفة، ويحاول الإجابة عن السؤال الأساسي: لماذا تسرب العالم الذي صنعناه، ولم يتشكل وفق خططنا المسبقة التي وضعناها، وإنما تشكل وفق قوة وسلطة قاهرتين، ويصل في النهاية إلى أن الكون الذي نصنعه يمكن إدراكه والإمساك به من خلال الخيال أكثر من التخطيط المسبق، فالعالم يتحرك، ويتشكل باستمرار، وليس هناك لحظة ثبات أو استقرار. والراوي في اختيار المكان الأعلى للمراقبة والمساءلة وإعادة القراءة يترك نفسه للخيال، وتغدو الزوجة بحركتها في بعض اللحظات إشارة إلى الارتباط بالواقع، وإعادة الهبوط إليه من جديد.

الخيال – وفق تصور خيط السرد الأساسي- له قدرة على إصلاح الضرر الخاص بالواقع، نتيجة للمفارقة الحادة بين العالم الذي نعيشه، والعالم الذي خططنا له. إن شخصية آدم في رواية “الغابة” تشدني إلى شخصية كازابون في رواية “بندول فوكو” لإمبرتو إيكو، فجلوس آدم في سطح بيته لتأمل الخراب، ومدارات التحول والفقد التي أصابت الشخصية المصرية والمفاهيم والمنطلقات مشابه إلى حد بعيد لجلوس كازابون – بعد وفاة بيلبو وديوتاليفي- في انتظار ملاحقيه، ومحاولة اكتشاف أسباب ومنطق خروج الخطة عن السيطرة، مما أدى إلى وفاة زميليه.

يؤيد ذلك فكرة الغابة المصنوعة التي تحركت من داخل العمل لتصبح الكلمة الأكثر أهمية في الرواية، من خلال استقرارها عنوانا للعمل، بالرغم من أن حضورها في نص الرواية لا يزيد عن إشارات بسيطة لا تزيد عن أربعة مواضع، ورد فيها الحديث عن الغابة المصنوعة، وكأن الكاتب يريد أن يشكل جدلية التجلي والخفاء، فيجعل الغابة عنوانا رئيسا للعمل، ولكنه في الوقت ذاته يجعل الحديث عنها في متن الرواية حديثا بسيطا بعيدا عن التركيز والتبئير.

الغابة شبيهة إلى حد بعيد ببندول فوكو، مع اختلاف في طبيعة التكوين وطبيعة التلقي، حيث بدأ الأمر في رواية إيكو أشبه باللعبة، ولكنه يتحول إلى حالة خطرة حين تذوب الفواصل بين الحياة المحتملة التي نصنعها والحياة الفعلية الواقعية، ولكن الأمر في رواية أيمن بكر أشبه بالنسق العلاجي الذي يعيد للذات تكيفها المفقود. الأبطال الثلاثة في رواية بندول فوكو يتخيلون أنهم قادرون على بناء تاريخ العالم الباطني، وأن هذا العالم المتخيل الذي يصنعونه معزول عن العالم الواقعي، وأن هذا اللعب – كما تقول بريجيت إريكسون- بدون نتائج في العالم الواقعي الحقيقي.

الغابة التي تخلقت واقعا من شجرتي العنب واللبلاب، لم تظل على حالها، وإنما يكمل الكاتب أركانها وجزئياتها – وهذا يعيدنا إلى عالمه في سنوات اغترابه في الهند بالإضافة إلى حالة التكيف الجزئي الذي تكفله الهجرة خارج النمط الضاغط – من خلال الخيال، وكأنه يصرّ على فاعليته في مسح وتقليل الضرر الذي يوجده العالم الواقعي بقوته وصلابته، يقول أيمن بكر في روايته مشير إلى اكتمال الغابة بفعل الخيال: “حين حط الصقر على السور المجاور للغابة لم يكن يفصلني عنه سوى بضعة أمتار، يمكنه إن أراد اجتيازها في ثانية واحدة. حضوره القصير والذي انتهى مع أول تحرك قمت به، بعد أن اخترقتني نظرة عينيه الحادة. منح الحياة في الغابة بعدا جديدا خطرا من ساعتها، كثيرا ما كانت الأحداث تخرج عن سيطرة خيالي”.

أيمن بكر في “الغابة” يتماهى مع فوكو، في صناعة العوالم المحتملة، وفي شد القارئ للمشاركة في قراءة العمل، وفق الأصوات العديدة والخطابات والشظايا المأخوذة من أنساق أدبية أو فلسفية، فالقارئ في ذلك السياق مدعو لمعاينة العوالم كما تجلت في نص الرواية بالطريقة التي حددها الكاتب، وفق سياق عام يمكن أن نطلق عليه سياق ما بعد الحداثة، حيث لا يوجد مركز أو موقع ثابت، أو حكاية منتهية.

فالسمة الغالبة على الرواية هي سمة مرتبطة بروايات ما بعد الحداثة بشكل عام، وهي سمة النهاية المفتوحة، بالإضافة إلى كراهية الإغلاق، فكل شيء يعتوره النقصان، لا شيء شبه مكتمل، ولا توجد شخصية من شخصيات الرواية قدمت بشكل مكتمل ونهائي، لأنها في الأساس جزئيات متحركة داخل كيان أكبر يبحث عن معناه وحقيقته بشكل دائم.

أيمن بكر: “الغابة“

دار تويا للنشر، القاهرة 2020

301 صفحة.