اهتمَ المفكرون منذ هيغل ونيتشه إلى أدورنو وفوكو ولابلانش وليفيناس بالأخلاق كرهان فينيومينولوجي وأبستمولوجي وبيداغوجي أيضا. وما مواجهةُ الذاتِ لنفسِها اعترافا وإدانة إلا نوعٌ من المعاكسةِ الأخلاقيةِ، التي بها تراودُ الذاتُ كيانا آخر هو عينها القرين لها، مسقِطة عيوبها عليه، كشرطٍ أخلاقي تتعالى فيه الذاتُ على تاريخها، فارضة لها قانونا فيه يكمن وجودها.

وليسَ للذاتِ أنْ تفرضَ قانونَها معترفة بأسرارها، فاضحة نفسها، كاشفة عن عيوبها، ومستعيدة سيرتها؛ إلا إذا تبادلتْ الدور مع الآخر، الذي هو صورة مرآتية لها، لا بوصفه جزءا منها؛ بل بوصفه كلها المنسلخ عنها والمغترب فيها والساعي للعودة إليها. أما الهدف من وراء هذا التبادل للأدوار، فهو الرغبة في الاستمرار بالحياة، تكيفا مع منغصاتها.

وعادة ما يكون الاعتراف متحققا بسؤال الذات لنفسها الذي يبدأ بـ(من أنت؟ ومن تكون؟) والمنتهي بالجواب (الآن أعرف من تكون ؟) كشرط أخلاقي هو بمثابة سيناريو عقابي، تستبدلُ عبره الذات موقعها فتكون شاهدة على مشهود عليه هو قرين منشطر عنها، مسقطة خيباتها عليه، في محاولة للتسامي على سلبياتها.

وإذا كانت جوديت بتلر ترى في الاعتراف سؤالَ الذاتِ عن نفسها؛ فإنَّ أدريانا كافاريرو، ترى أنَّ المرء في الاعتراف يقدم ضعفه لنفسه في شخص آخر. وسواءٌ وَصفتْ الذات نفسها أو قدمتْ وصفها لآخر هو عين ذاتها؛ فإنَّ الرهان يظل قائما حول الكيفية التي بها تتعامل الذات (الأنا) مع الآخر (الأنت) التي بها تتحدد الغاية التي تريد الذات الوصول إليها وهي الاعتراف.

وتذهب النظرية الاجتماعية إلى أن الاعتراف له دور القاعدة اللاشخصية في تشكيل معقولية الذات. والندّية هي لبّ التحدي الأخلاقي في سرديات الأمثولة التي بها يشتبك سؤال الذات بسؤال الفلسفة. وما من سبيل للتفاوض بين السؤالين؛ إلا بالوهم الذي به تظهر الذات المعترفة كأنها جهاز سينمائي داخلي، يتحرك متجسدا في صورٍ ومناظرَ متحركةٍ، على أساس أن آلية معرفتنا العادية هي في الأصل ذات طبيعة سينمائية، كما يرى جيل دولوز، لذا يغدو الوهم بوجود آخر هو قرين ند ومضاد هو أحد السبل التي بها تتمكن الذات من توجيه الإدانة الأخلاقية لقرينها، وقد انفلتت من داخلها إلى خارجها معترفة عليه، نكاية بنفسها.

ويعزز استعمال تقانة القرين ثيمة الاعتراف في سرديات الأمثولة الذي به تبدو معضلة الذات هي انفصامها، وقد انشطرت الى كيانين أحدهما يعادي الآخر ويناوئه، ولعل قصة «الحالة الغربية: الدكتور جيكل والسيد هايد» لستيفنسون والمنشورة عام 1886 من أوائل القصص التي عرفت تقانة القرين، كما عرفته السرديات العربية الميثولوجية التي فيها تغدو الروح بعد الممات ذاتا حية تقاوم انقراض صاحبها.

وسرديات الأمثولة، هي سرديات اختبار أخلاقي تبغي الرسو بالذات عند ضفة ما، بعيدا عن التلاشي والانسحاق. وما توهم وجود قرين آثم اخلاقيا سوى وسيلة دفاعية تحقق للذات توازنها تغريبا وسخرية وعزاء. وما اعتراف الذات على القرين سوى نوع من الإسقاط الذي به يتولد صراع داخلي سماته النفور والتوجس والرعب بين الأنا الأعلى المثالي الطيب، والمتزن مع الأنا الأدنى الشرير والمتسلط. وبسبب اتساع درجة الانفصام بينهما لا تسلم الأنا الأولى للثانية. وعادة ما ينتهي الأمر بينهما إلى أن يدمر بعضهما بعضا، كإشارة أليغورية إلى أن اختبار العقل يتم بالمرور بالجنون كشرط أخلاقي للاستمرار في الحياة. وهذا ما يتولد عنه انشطار في الصوت السردي يجعلنا نتوهم أن القاص هو السارد المعترف، وأن القصة عبارة عن سيرة ذاتية.

ماذا عن قصاصين ظهروا نهاية عقد معين، ثم واصلوا إلى منتصف العقد التالي فقط، كما حصل مع قصاصي أواخر العقد الخمسيني ومطلع العقد الستيني من القرن الماضي في العراق؟ الجواب أنّ النقد العراقي اختلف حول تجييلهم.

وقد عرفت القصة العراقية القصيرة سرديات الأمثولة، على يد كتّاب امتلكوا الريادة الفنية بالتجريب والمغامرة؛ بيد أن النقد العراقي آنذاك لم يكن ليتكافأ مع إبداعهم، فاقتصر اهتمامه على تحديد التمرحل الزمني عبر رصف أسماء القصاصين في مجاميع عقدية أو جيلية، بدون الاهتمام بالتجارب القصصية ذات التفرد الشكلي أو الموضوعي. لكن ماذا عن قصاصين ظهروا نهاية عقد معين، ثم واصلوا إلى منتصف العقد التالي فقط، كما حصل مع قصاصي أواخر العقد الخمسيني ومطلع العقد الستيني من القرن الماضي في العراق؟ الجواب أنّ النقد العراقي اختلف حول تجييلهم، فعلي جواد الطاهر رآهم جيلا من الوجوديين وصفحة جديدة تنبثق طبيعية عن الخمسينيات، وتطل طبيعية على الستينيات، بينما عدَّهم عبد الاله أحمد جيلَا وسطا ضائعا، ووصفهم الناقد فاضل ثامر بأنهم من جيل الحساسية الحداثية الذين يحملون فكرا وجوديا يدمر الذات.

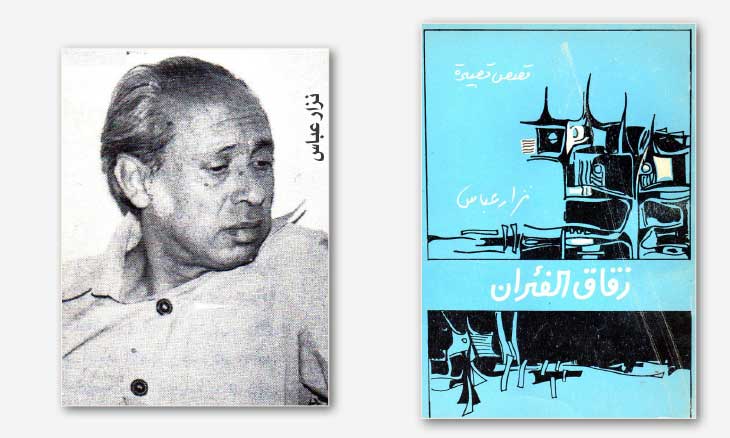

وواحد من القصاصين الذين تفردوا في هذه المرحلة بالكتابة في سرديات الأمثولة نزار عباس الذي أتهمه النقد العراقي كما أتهم من قبله محمد روزنامجي بأنه وجودي نابٍ عن الرّكب، لأنه غرد خارج السّرب. أمّا نزار عباس وثلة من القصاصين فإنهم رصفوا في خانة ضيقة أُطلق عليها جيل الوسط الضائع، وقصة «اللعنة» لنزار عباس المنشورة في العدد الخامس من مجلة «الأقلام» عام 1988 هي مثال وافٍ على مجمل تجربته القصصية.

وبؤرة التأزم في هذه القصة وجود قرين هو بمثابة مضاد أخلاقي للسارد الذي هو الشخصية الوحيدة المهيمنة على مسرح الأحداث، والمستبدة بالرؤية والتشخيص حركة وانفعالا. ومن مفتتح القصة يهيمن السارد الذي اسمه حاتم السعيدان على قرينه الذي هو أخ أصغر «ها قد أتيت إليَّ، كنت أتوقع ذلك، فأين تذهب؟ كل الطرق تؤدي إلى حاتم السعيدان؟» ويكثر توظيف الحوار الخارجي (الصائت) والداخلي (الصامت) مع الزّج بالمقاطع السردية بين الحوارات، وبما يتيح التلاعب بالزمن السردي مع الإبقاء على تماسك الحبكة الفنية وقوتها. وبتصاعد التأزم تتعالى درامية الحدث القصصي وتتمسرح الأجواء بضميري التكلم والخطاب فتتضخم ذات السارد بصوت (الأنا) بأحادية مونوفونية على الآخر (الأنت) وتسود وجهة نظر واحدة، فيها مستوى التذكر اعترافا أعلى من مستوى النسيان انفصاما (عرفت أن اللعنة ستطاردك وأنك ستبقى شقيا إلى الأبد، وحاولت أن أمنع ذلك ولكنك كنت كالسائر في نومه) وتعكس التساؤلات المتكررة والمونولوجات المتعددة حالة الانفصام التي تعيشها ذات السارد، وهي تريد أن تسقط خيباتها بطريقة لاشعورية على آخر يتمظهر أمامها قرينا وندا ضديدا.

ومما يُحسب للقاص نزار عباس براعته في تجريب تيار الوعي كاستعمال التداعي الحر الذي يحرك وعي الشخصية بالذاكرة، واستعمال المونولوج الداخلي الذي يظل خالصا في القصة من دون أن تخالطه استبطانات داخلية، يتدخل عبرها المؤلف في كلام الشخصية الداخلي. وهذا الاستعمال الخالص للمونولوج يبطل الادعاء بأن تجربة القاص الشخصية انعكست في تجربته القصصية. فالسارد هو الذي يعاني احتداما نفسيا وتحديا أخلاقيا، يجعله يسقط معاناته على القرين، تضادا ومفارقة وتغريبا (أنت تدفع بزوجتك الى الموت كي يقال عنك أنك رجل نظيف). وبإدانة فكرية يرى المنطق ترهات أوصلت قرينه إلى وهم المثالية التي جعلته وأمثاله (تمارسون العيش بعذاب الناس.. بدل أن تقدموا لهم شيئا في رحلة العمر المتعبة).

ومن التجريب أيضا استعمال القاص أسلوب اللقطة والصورة، موظفا المونتاج السينمائي بالحركات والإيماءات (تبتسم حسنا إنها ابتسامة ساخرة كما أرى فالسخرية لا تفارقك) أو (أنني أضحك الآن) وهذا ما يعقد الحبك بطريقة هارمونية لا تخلو من التهكم من أولئك الواقعيين المؤمنين بحركة التاريخ والملتزمين بالمنطق ساخرا أيضا من المتغنين بالشعر. ويتولد عن ثنائية الذات/الآخر، سيادة ثنائية الكلام/الصمت، وهذا ما يعقد أزمة الذات أكثر، فتسترجع واقع قرينها المرير وهو يعيش لأجل قصيدة، كما تستبق زمنا مقبلا تعيسا ومؤلما. وينتهي التصارع بينهما بتدخل سارد عليم، يفك الاشتباك بين ذات انتهازية وصولية براغماتية لا تؤمن التاريخ والأخلاق والجمال؛ وقرينها الذي يعاكسها بمثاليته وتساميه.

والنتيجة أنَّ القرين سيستسلم طالبا جواز السفر، كي يهرب إلى أي مكان بعيدا عن حاتم السعيدان الذي سيمضي ممارسا انتهازيته، واصلا إلى هدفه وهو الاستئثار بالسيدة الأرملة (كي أحس بأنني ما زلت أستطيع أغواء النساء. كذبة خداع صغير للنفس، ولكنه لا يكلف شيئا ولا يحتاج إلى نضال مرير؛ أليس كذلك؟) وهذا التساؤل الأخير الذي به تختتم القصة هو الذي يدحض دعوى انتصار الذات على قرينها، ويعزز أليغورية القصة في أن الاعتراف هو البديل الأخلاقي عن التحذلق بالمواعظ والحكم والوصايا، التي لن تحقق سوى الانفصام عن الواقع، وأن الاعتراف هو الذي يمكِّن الإنسان من معرفة دواخله، متلمسا أخطاءه، واعيا لموقعه في خريطة الوجود بعيدا عن التخبط في غياهب المجهول.

٭ كاتبة عراقية