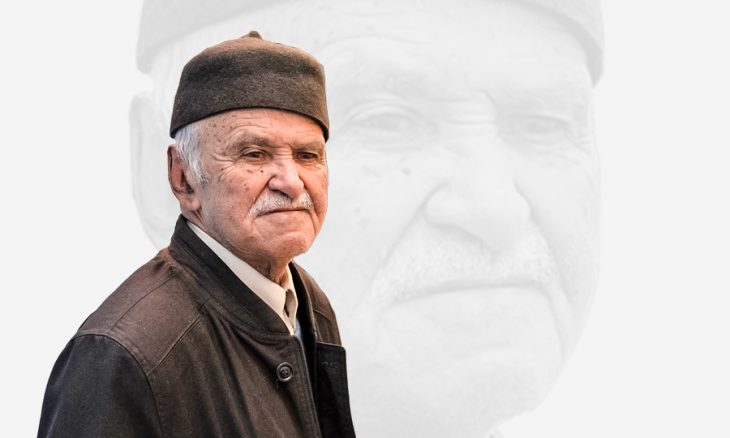

حادي شفشاون ورائيها

في شفشاون مسقط رأسه، ينهض عبد الكريم الطبال مُبكراً ليمارس طقسه الضروري في المشي، حيث يتفقد روح البلدة الواقعة بين الجبال، ويصعد العقبة إلى سمائه القريبة البعيدة شبيها بملاك مُجنح، مطمئنا على حيواناتها الأليفة من رأس الماء فَنازِلا. وفي المساء، تجده قد اقتعد كُرْسيا في أحد مقاهي ساحة وطاء الحمام الشهيرة، يعب كأس شاي بالنعناع الأخضر، ويرى ما حوله إِنْ حاضرا، وإِنْ غائبا. وأكثر السيارة من أهلها وزوارها يُحييه، فالرجل ليس شاعرا حسب، بل هو أحد أوليائها الصالحين في آخر الأوان. عندما تقترب إليه يبش في وجهك ويبادر بمحادثتك، رافعا عنك كل كلفة للكلام والتقرب إليه. أسأله: «أنت لا تسافر خارج شفشاون إلا ما ندر، هل من سر وراء علاقتك بهذا المكان وانجذابك إليه؟». يسوي جلسته على الكرسي الخشبي: «هذا هو الشيء الذي لا أستطيع تفسيره. لِنَقُلْ هي علاقة غصنٍ بالشجرة، وماءٍ بالغيمة، لا غنى لأحدهما عن الآخر. كلما سافرت خارج شفشاون أكون على أحر من الجمر للعودة إليها. أينما كنت غائبا عنها، فهي حاضرة معي. إنها علاقة بنوة خاصة». ويتذكر: «في عام 1969، سافرت مع وفد اتحاد كتاب المغرب إلى ليبيا، وهي وقتئذ في آخر حكم الملك إدريس السنوسي، وطال بي الوقت حتى اشتقت إليها. ولما ركبنا الطائرة قافلين، سألني الشاعر حسن الطريبق (1936- 2022): «فيمَ نفسك بعد عودتنا؟» قلت له (وقد ندتْ عنه ضحكة عفوية): «أريد أن أجد أول سيارة في المطار تُقلني مباشرة إلى شفشاون».

في «فراشات هاربة» (الرباط 2007) وفي «ناسك الجبل» (طنجة 2016) وفي معظم شعره، لا يستعيد عبد الكريم سيرته إلا استعاد معها شفشاون، وطفولته في شفشاون، وبيته الأول في شفشاون، ومحاولاته الشعرية في شفشاون. وفي هذه السيرة المتشابكة يعتقد أن حياته انتهت بكليتها وتفاصيلها مع انتهاء الطفولة. والمتتبع لشعره يجده محتفيا بالمكان وبالطفولة في المكان أيما احتفاء، كأنه يكتب الطفل الذي كانه عبر ما يستعيده وما يتذكره ويتخيله؛ وهو إذاك طفل هُلامي، عابر، لا زمني ومُتخيل بالفعل. وهكذا، فالطفولة في نظره مستمرة، واستعادتها في شعره حاجة وجودية من أجل أن يحيا في كل مرة من جديد، ومن أجل أن يبعث ذاته من رفات النسيان، ومن أجل الحياة في طبيعتها الفطرية. فالأشياء والكائنات والأحاسيس والأفكار النابعة من زمن الطفولة الضائعة تظل في هذا الشعر ذات بريق خاص ودلالات سحرية معينة ونكهات روحانية غريبة، وهي التي تصعد به كل صباح إلى «عين الماء» وتنزل معه إلى أجراس الفضة والحنين.

في البيت الأول حيث عاش الطفل الأسمر النحيل، يتذكر عبد الكريم ذلك البيت البعيد القريب في «عقبة السوير» ببابه الذي يصر، وببئره التي تتوسط الباحة، وبعريشته الوردية، وبمخزونه المعيشي البسيط، ووسط مناخ مشحون بالمشاعر والأخيلة والأحلام.

في البيت الأول حيث عاش الطفل الأسمر النحيل، يتذكر عبد الكريم ذلك البيت البعيد القريب في «عقبة السوير» ببابه الذي يصر، وببئره التي تتوسط الباحة، وبعريشته الوردية، وبمخزونه المعيشي البسيط، ووسط مناخ مشحون بالمشاعر والأخيلة والأحلام. عاش بين وأمه وأبيه مثل ندبة تزهر، ولم يكن له من الأصدقاء في أول الأمر سوى القط الأشهب الذي سيذوق معه طعم المعاشرة الروحية، قبل أن تتوطد علاقته بأقرانه في الدرب القريب، حيث يمتد برنامج اللعب إلى آخر النهار. في سن السابعة أخذ وعي الطفل ينطلق خارج عالمه الصغير المحجوز بين الغدير والكُتاب والعقبة، عندما استجدت وقائع في حياته الشخصية وفي المحيط الثقافي والسياسي حوله، وعندما أخذت ترد عليه أخبار ليست عادية مثل الحرب الأهلية الإسبانية فيتساءل عن معنى «الجهاد» وعن وجود الإسبان في مدينته أصلا. وبعد سفره خارج شفشاون إلى فاس ثم تطوان، لمتابعة دراسته، ومن ثَم الانخراط في حياة ثقافية واعدة عبر عقد من الزمن (1947-1956) يكون عبد الكريم قد اختار الرحلة الصعبة، والقصيدة المعراجية الأكثر شفافية.

الانحياز إلى الذات

يبقى عبد الكريم الطبال أكثر الشعراء نشاطا والتزاما بممارسته الإبداعية بين مجايليه؛ إذ نشر عشرات القصائد في تلك الفترة على صفحات جريدة «العلم» بخاصة، وافتتح بديوانه «الأشياء المنكسرة» 1964 بواكير الشعر الستيني، وأثر بمواقفه وأفكاره في عمل «جمعية أصدقاء المعتمد» كجهة مناصرة لحداثة الشعر المغربي. وفي قصائده الأولى، كان الشاعر مثل غيره من مجايلي عصره يكتب القصيدة التي تنصت لهواجس الذات في علاقتها بالواقع وإكراهاته التي طبعت مرحلتي الستينيات والسبعينيات، لكن بدرجة أخف لها؛ بعد أن احتمى مُبكرا بمشاغله الذاتية من رومانسية واقعية إلى أخرى رؤياوية أكثر تحررا.

انصرف ناسك الجبل مُبكرا إلى كتابة الذات، ولم يقع في شرك الأيديولوجيا الاشتراكية الحزبية أو الواقعية الاشتراكية، التي وقع فيها فيها عددٌ من مُجايليه، فكانت هذه الذات إشراقية، والقصيدة التي يكتبها معراجية، ما جعل شعره يتأبى على التصنيف والارتهان لمرحلة زمنية معينة، إلا أن حدثا بارزا هو الذي حسم إلى غير رجعة في خياره الكتابي، إذ يقول: «أتذكـرُ أنه في عام 1959، وبعد الانشقاق الذي وقع في حزب الاستقلال وظهور اليسار المغربي، لست أدري ماذا حدث لي، وأنا وقتذاك داخل الزمرة الرومانسية؟ حدث انشقاقٌ عندي في داخلي، ومن ثمة تغير في مفهومي للكتابة. فتحت عيني أكثر على الواقع وخارج الذات، ثم سرعان ما أخذت أمزج أكثر بين الذات والواقع. فقد كنت أتوقع كأي مواطن أن يكون المغرب بعد الاستقلال أجمل. لكن، مع الأسف، كان مُخيبا للآمال. فالانشقاق الذي وقع في حزب الاستقلال إذن، هو الذي أوحى إليّ بهذا. قال لي: اِفتحْ عينيك، ليس هذا هو الاستقلال، وليس هذا هو الذي كان يدعو إليه عبد الكريم الخطابي. هذا مغرب آخر!».

هكذا انبثقت جراح الذات، فانفصلت الذات إلى ذاتين: ذات في الماضي وذات في الحاضر، واستمرا في ذلك الاحتكاك إلى أن وقعت النكبة الفلسطينية وما تلاها من الانهيارات الكبرى في العالم العربي، فقلت في نفسي: كفى، سأعود إلى بيتي الأول، إلى الذات. في الذات رأيتُ، وسمعتُ، وتكلمتُ، وما أزال. وفي الذات وجدْتُني بمعيتي آخرين كثيرين: ابن عربي، السهروردي، جلال الدين الرومي، فريد الدين العطار، شمس الدين التبريزي. قالوا لي: «اِنْزِلْ ضَيْفا علينا» ونزلت ضيفا عليهم. أستمع إليهم، وقد يستمعون إليّ. وما أزال في هذا المحراب إلى الآن».

وفي انحيازه الواضح إلى كتابة الذات، نتبين في شعره تآلُفا مُثْمرا بين الهم الجمالي والواجب الإنساني على نحو يعيد تسمية الأشياء ويرقى بالذائقة الفنية وموحيات القاموس الشعري. والأهم أن هذا الفعل الشعري كان يتم بأسلوب شعري بسيط لا غموض فيه ولا تعقيد، ما يجعل تأثيره في القارئ متحصلا وفاعلا: «أظن أن أي شاعر عندما يكتب لا يكتب للآخر، بل يكتب له. وحين يكتب الإنسان له، فهو يكتب بلغة يفهمها، لغة بسيطة. أنا حينما أكتب لي لا أفتعل، أتكلم معي بوضوح. أكتب بلغة بسيطة، لغة تشبهني. أنا في حياتي بسيطٌ كل البساطة، وفي علاقاتي بسيط كل البساطة. تجمعني بالأشياء في حياتي وعلاقاتي هذه البساطةُ في عمقها وصفائها. ولهذا، تتميز كتابتي الشعرية بهذا الصفاء».

ولهذا السبب، نشعر نحن القراء بأن الأشياء داخل كتابته تُبْتكر من جديد بفعل الدهشة، وكأن الطفل الذي كانه ما زال يسكنه ويُوجهه على نحو ما؛ الطفل المندهش بالعالم وشكل إقامته فيه: «نعم، هذا الطفل ما زال حاضرا، فالأشياء التي أكتب ليست هي الأشياء التي أعرف. أنت عندما تمر بالشارع صباحا، فإن هذا الشارع ليس هو نفسه في المساء. دائما أتأمل في الأشياء، أي أراها مختلفة عما هي عليه في الأول. أحيانا، تدهشني أشياء ألفتُها كثيرا، أراها فتدهشني، وكأني أراها لأول مرة. أذكر مرة أني كنت في المقهى ظُهْرا، وإذا بزوجين حضرا إليه ومعهما طفلة، وجلسا بعيدا عني. أنا صبتْ عيني على تلك الطفلة (أحب الأطفال كثيرا). ابتسمت لي ابتسامة دوختني، وازدادت دَوْختي حينما انصرفت مع والديها وهي تلتفت إليّ وتُلوح. الطفلة كأي طفلة، والإشارة كأي إشارة، والبسمة كأي بسمة؛ إلا أني رأيت فيها ما لم أرَهُ من قبل إلى حد الآن، وقد مرت سنونٌ ولا تزال الطفلة طي البال بابتسامتها وتلويحتها. فالأشياء كلها «مشعرنة»؛ إذا تأملت فيها وجدتها أخرى، وليست هي نفسها. فالدهشة دائما حاضرة عند الشاعر، وهي السؤال، وهي النبع، وهي الساقية، دون دهشة نكتب أشياء عادية ومكررة، أشياء من متردم كما قيل قديما. الدهشة هي الشعر، كما الفلسفة لن تكون كذلك لولا فعل الدهشة».

«أظن أن أي شاعر عندما يكتب لا يكتب للآخر، بل يكتب له. وحين يكتب الإنسان له، فهو يكتب بلغة يفهمها، لغة بسيطة. أنا حينما أكتب لي لا أفتعل، أتكلم معي بوضوح. أكتب بلغة بسيطة، لغة تشبهني. أنا في حياتي بسيطٌ كل البساطة، وفي علاقاتي بسيط كل البساطة. تجمعني بالأشياء في حياتي وعلاقاتي هذه البساطةُ في عمقها وصفائها. ولهذا، تتميز كتابتي الشعرية بهذا الصفاء».

ثراء التجربة

من الأفيد أن نؤكد أن القصيدة كما كتبها عبد الكريم الطبال وحلُمَ بكتابتها، هي ما يمكن تسميته بـ»القصيدة المعراجية» التي لا تكف عن العروج، أي التحليق والغوص والسفر في اللامرئي والمطلق والمجهول. وما ينشده في مثل قصيدته الدائمة والتي لا إقامة لها، غايتان: البوح بما يضج في السريرة من صخب لا ينتهي، وبما يمور في ضمير الكون من أصداء وتموجات وبما يعتمل في سويداء الحياة ومكنوناتها؛ ثم السؤال الذي يقود إلى المعرفة وتأمل المشكلات المعقدة في الوجود الإنساني من الدهشة والشك، قبل أن يتبلور في القصيدة بصيغ متنوعة كلما تَقدم، أنا الشاعر في معراج التجربة وتحرقتْ أشواقه بما يراه ولا يراه.

كانت هذه القصيدة تلتم على نفسها حينا، وتنطلق حينا آخر، وابتداء من ديوانه «البستان» 1988، على الأرجح، أخذ الشاعر يتعقب سوانح الرؤيا عبر قصيدة ذات نفس شعري قصير، فيلتقط مخايلها وأسرارها في تفاصيل الحياة الصغيرة ومفردات الطبيعة المنسية، بكثافة شديدة وشفافية عالية وذائقة فنية قادرة على أن تختزل الموقف في لقطة عابرة أو في تفصيل عابر، يجعل من وعي الأنا بما حواليها بؤرته الحادة. وهو، عبر هذه المعاني، مثل الشاعر النساج الذي لا يغزل وحسب، بل يتابع ببصره وبصيرته ما يقع منه ويضعه في نسيج اللغة ببساطة مدهشة.

ولم تنفك القصيدة كنمط كتابة ومشروع إقامة في العالم، عن مسار تطورها على نحو يعكس قلق الكتابة وخبرة حواسها ورؤيتها للذات والعالم. فقد ظلت هذه القصيدة عنده منحازة، باستمرار، إلى كتابة الذات وسيرتها التي تمزج بين ما هو رؤياوي وصوفي، وتُحيل على أنا مُتحول وتخييلي يمتد في الآخر. فإلى جانب سيرته الذاتية المسماة «فراشات هاربة» كتب الطبال سيرته الذاتية الأخرى شعرا: «أكتب عن ذلك الطفل الذي كبر وظل طفلا، والذي شاخ وظل طفلا. وخلال كل هذه المرحلة، ساح وتاه وضل، فكتب عن هذا التيه، إلى أن استضاء بالشمس فكتب عن الإيمان والإحسان. هذه هي السيرة: سيرة إنسان وجد نفسه عاريا في الغابة، ثم خرج إلى الشمس فاستضاء بالنور. وهو – كما هو- مختلطٌ بالبدء والوسط والختام، أي أن مرحلة النور ليست منفصلة عن مرحلة التيه ومرحلة الشمس، ففيها شيء من هذا وذاك وإن قل».

وبما أن التجربة الشعرية عند عبد الكريم الطبال تمتد إلى ستة عقود ونيف، أحببت أن أستطلع رأيه إن كان راضيا عن النقد الذي من المفترض أنه واكب هذه التجربة وتتبع تطور مسارها. يقول، بعد أن غير شيئا من لهجته المرحة: «هناك نقد ونقد: نقد يهتم بشكليات القصيدة ويُغيب النص، ونقد يتعامل مع النص وليس مع الشكل. قرأت الكثير من النقود التي كُتبت عن تجربتي، بعضها جميلٌ جدا، وبعضها الآخر إجرائي مدرسي وهو الغالب. لكن لا أقول إني استفدت من هذا النقد، أو إني اعتمدت على رأي أحدهم فيه، بل أنا أعتمد على نفسي وفق ما تمليه عليّ حواسي وخبرتي وقناعاتي. إلا أنه لم يحصل أن اصطدمت مع من قد يكون تحامل برأيه عليّ وعلى شعري، فأنا أقرأ ما يُكتب عني برضى نفس لا أقل ولا أكثر».

والجدير بالذكر أن عبد الكريم الطبال صدرت له الأعمال الكاملة في جزئين عام 2000 عن منشورات وزارة الثقافة المغربية، وفي مهرجان أصيلة عام 2004 حظي بجائزة تشيكايا أوتامسي عن مجموع أعماله، وفي عام 2016 نال جائزة المغرب للكتاب عن ديوانه «نمنمات». وهو في التسعين من عمره، لم يتوقف نشاط سيدي عبد الكريم ـ حفظه الله – مثل مشاء نبيل في زمن أغبر، وتظل صفحته على الواتساب تزدهر بحكاياته الحكمية وإشراقاته الشعرية، إمعانا في المحبة والجمال و«رميا بالورد» حسب عنوان مجموعته الشعرية الجديدة.

على خطى الناسك

من أمْسِ

أسألُ المكانَ عنْهُ

أسْألُ

الجبالَ

وكُوى الفَجْر

ورأْسَ الماءْ

وأَسْالُ الأحراشَ

والزيزانَ

والأعشاشَ

والقواقعَ التي حِذاءَ النهْر

والحَجَرَ إذْ يَهْبط بالأسماءْ

وأَسْأل الساحةَ

والأبوابَ

والأقواسَ

إنْ فَرْدا

وإِنْ في وَسَط الحُشودْ

أَوْمأ لي أَحَدُهُمْ:

لاتَ الذي تَسْـأَلُ

أيها الغريبُ،

فالطريقُ مثلَتْ قَبْلَكَ

بالعُمْيانِ

والشهودْ

ولَمْ تَكُنْ

سِوى لِطِفْلٍ حائِرٍ

يَـشِب كل عامٍ

حامِلا رَكْوَتَهُ سِرا

يُدبج الفراشاتِ

ومِنْ عينيْهِ كَمْ

يطْفُرُ ضوْءٌ شارِدٌ

وَشاعِرٌ شَريدْ!

كاتب مغربي

للإشارة الصورة من تصوير العبد الضعيف أحمد هلالي. كنت سأسعد لو تركت على حالها وكتب تحتها من تصوير فلان بن فلان .

تحياتي