في كلمة التقديم المعنونة “فصوص من حكمة الأدب الشعبي”، المفاجِئة بالتماع الشذرات الشعرية الأمازيغية المتضمَّنة فيها، يحذّر الشاعر والمترجم إدريس الملياني، بكثير من الأسى والامتعاض، من احتمال ضياع واندثار الأدب الشعبي، بهويته الأمازيغية أو العربية، سواء كان شفاهياً أم مكتوباً، جرّاء الإهمال أو التعالي اللذين يتعرض لهما، على الرغم من ثراء مضامينه وحيازته المقومات الجمالية كما تشهد بذلك نصوصه، شعراً وسرداً، وهو ما تخبرنا به، في الأقل، النماذج المختارة هنا في الكتاب الذي بين يدي هذه المراجعة. وعلى الرغم من محلية هذا الأدب، صنعةً ولغةً، وإن تعدّدت هذه الأخيرة، إلا أنّه من المفارقة، أن لا يستطيع القارئ العربي الاطلاع عليه إلّا عبر باحثين ومترجمين أوروبيين، كمثال هذا الكتاب، فمادته بالأصل، هي جزء من كتاب ضمّ أكثر من مِئة حكاية قام بجمعها وترجمتها وتحقيقها الباحث الفرنسي إميل لاوست، وكان قد صدر العام 1949 في باريس لحساب “معهد الدراسات المغربية العليا” تحت عنوان “حكايات بربرية من المغرب”، وقد استقاها لاوست من أفواه الرواة خلال جولاته في عدد من المناطق المغربية للفترة 1913 ـ 1920، كما جاء في كلمة التعريف، الموجزة، بالكتاب.

من هنا فليس على القارئ التائق إلى ورود ينابيع الإبداع الشعبي، في نسخته الأمازيغية، بشكل خاص، سوى انتظار ما تسخو به أقلام المترجمين الأجانب، لذا يأخذ الملياني، على أبناء المناطق الزاخرة بهذا التراث (مثقفو البيئات الأمازيغية)، تقاعسهم عن القيام بواجبهم في تقصي ينابيع تراثهم في ذاكرة القلة المتبقية من الرواة الذين باتوا يتناقصون يوماً بعد آخر. وهو ما يذكّر بحقيقة تتصل بانقراض اللغات، وقد أخذت وتيرة هذا الانقراض بالتسارع في السنوات الأخيرة، وهو ما يفيد به ويخلص إليه، بإيجاز، الإخطار التالي: أنّ وفاة آخر المتحدّثين بلغة ما، يُشبه احتراق مكتبة كاملة، الأمر الذي يصحّ تماماً، على حالة رواة الأدب الشفاهي، فكل راوية هو مكتبة في ذاته، وموته يعني احتراقها. وهنا يحق للقارئ التساؤل مع مترجم ومقدّم الكتاب، عن مسألة غياب المشاريع الثقافية الوطنية التي من شأنها أن تلمّ شتات “الذاكرة الشعبية الجماعية” وتصونها من الانهيار والاندثار، كما يحق التساؤل عن أسباب غياب معهد متخصص بالدراسات الأمازيغية، حتى الآن؟ طالما الحديث هنا عن الهوية الإثنية لهذا التراث، بما أنّ الكتاب موضوع هذا العرض مقتصر على النتاج الأمازيغي، يتمثل بلون أدبي راسخ هو الحكايات، كما في العنوان الفرعي، وقد ضمّ منها إحدى وعشرين حكاية، من بينها ما يمكن عدّه نصاً شعرياً، على صعيدي التقنية والمحتوى.

لكن على قلة عدد الحكايات المختارة هنا، نسبةً إلى عددها في الكتاب الأصل، فإنها تعطي صورة لا يُستهان بها عن طبيعة واتجاه هذا الأدب، كما تجسده أشكاله المتاحة وكما يتجلى في أساليبه ومضامينه. وما يساعد على هذا الإلمام، حرص المترجم على تنويع اختياراته وانتقائه لموادّ الكتاب. لقد امتازت الحكايات، عموماً، بالتشويق والإثارة والجدة، عدا نماذج قليلة معدودة، يمكن وصفها بالعادية أو غير المفاجئة، لكن في الوقت عينه، لم يكن تشابه بعض نماذج الكتاب ونماذج من الحكايات الشعبية العالمية، كالتي جمعها “الإخَوان غريم”، أو مجموع حكايات “كليلة ودمنة” وسوى ذلك من قصص الشعوب، يشكّل خيبة للقارئ. ذلك لأن المشترَك والمتشابه في التراث الإنساني شيء بديهي وهو القاعدة، فلإنسان عالمنا حيثما كان، مخاوف وأحلام وانشغالات واحدة، وفي هذا الصدد يمكن الخلوص إلى أنّ لا شيء يمكن أن يوحّد البشرية أكثر من “خاصية” الخيال، فعبره تتجلى الهوية الأعمق والأكثر “براءة” لتأشير وجودها، أي البشرية، وإمكان تعايشها!

وبما أنّ لا جدال، إنسانياً، على ثيمة جوهرية، خالدة، كالحب، لذلك لم يكن مصادفةً، أن يُستهلّ الكتاب بواحدة من قصصه، وهي بعنوان “يوسف، عاشق الملكة”، وإنْ كانت ذات نهاية عنيفة. تتحدث عن عاشقَين، يتكرران في الحكاية التي تليها، مع تغييرات مهمة، تحت اسم “فاضل وعطوش” وقد اتخذت حكايتهما شكل وبناء القصيدة. يدخل “يوسف” في الأولى أو “فاضل”، في الثانية، إلى حريم الملك، متنكراً بزي نسائي، مدعوّاً من الملكة، عبر خادمتها، إنه نداء الرغبة، فلا محلّ هنا للتبتّل والتعفّف، كما في قصص الحب العذري، فقط. نهاية القصة التي تكشف عن موت العاشقين، تذكّر بشيء من ذلك، عبر تضحيتهما بنفسيهما، الأول، وقد قتله الملك بعد مجاهرته بإعجابه أو تغزله بالملكة، أما العشيقة فيكون مآلها الانتحار، فوق جثة العاشق! ورغم نهايتهما، إلا أن حبهما يستمر في شجرتي النخيل اللتين تنبتان على قبريهما لتلتف فروعهما وتتشابك، وعلى الرغم من قطعهما سبع مرات، إلا أنهما تعاودان العناق! لتتحولا بعد أن ينجح أحد السحرة في قطعهما، نهائياً، إلى ينبوعين، وقد (التقت مياههما، لتجوب العالم). ما يلفت في هذا الحكاية، جرأتها وتخطّيها التابو، إذ ليس من مكان لأدنى شعور بالخطيئة، سواء من بطليها أو المؤلف/ الراوي فالقصة تتدفق حتى النهاية، دون التعثّر بهذا الشعور.

وبدا أنّ هذا النموذج من الحكايات ينهل من ذات منابع قصص “ألف ليلة وليلة”. وفي معاينة الثيمات التي عالجتها حكايات الكتاب، يمكن تصنيفها، وفقاً لذلك، إلى ما يختص منها بالحب كالقصتين السالفتين، وكما في تفصيل من قصة “الحلاق العاشق”، التي أرادت، بالدرجة الأساس، إبراز قيم الصداقة والوفاء أو الشجاعة والكرم. كذلك هناك معالجة لموضوعات، مثل، الفراسة والذكاء، الغدر والغفلة، الخيانة والعقاب، الحرية، المكر والدهاء وحُسن التدبير، إضافة إلى ثيمات أُخرى عُرضت، بتجاوز الإطار التقليدي للحكاية، ناشدةً التفسير الأسطوري للأشياء لتلتقي عبر نماذج مهمة، أسلوباً ومحتوىً، مع نماذج عالمية تنتمي إلى التراث الميثولوجي أو حتى إلى الأدب الحديث. مثال ذلك حكاية “الغراب” في قسمها الثاني، حصراً، الذي يتحدث عن معاقبته ومسخه، أما قسمها الأول، فهو يذكّر بالإسرائيليات والأحاديث المدسوسة، إذ انه يروي أنّ النبي (ص)، قد بعث الغراب رسولاً، قائلاً له: (خذ هذا الذهب واحمله إلى المسلمين، وخذ هذا القمل واحمله إلى النصارى!)، فعكسَ الغرابُ الأمر، لذا مُسخ إلى اللون الأسود، بعد أن كان أبيض، في بدء العالم! وعدا عن محمول الحكاية، وما يمكن أن تضمره من إساءة، فإنها، تقنياً، تنتمي إلى جنس القصة القصيرة جداً، في الأدب الحديث.

تقترب من النموذج الآنف، حكاية “العندليب” (لماذا يُغني ليلاً؟) وهو نص شعري، بامتياز، وقد يُفسَّر الشكل الذي اتخذه النص، بطابعه هذا، إلى دور الترجمة و”دورة” الصقل التي مرّ بها، عبر نقله إلى الفرنسية ومن ثم إلى العربية. في الاتجاه ذاته تندرج حكاية “الطائر الغرّيد”، فهي أشبه بمتوالية شعرية. ومن صلب الغرائبية تجيء “حكاية برّيوة”، حيث المرأة التي تتمنى طفلاً بحجم روثة الماعز، تلده من أنفها، بعطسة! هذه الغرائبية تتجدد في قصة “اليتيمان والخاتم السحري”، فأحد أبطال القصة ضبع بساق واحدة! ولا تعليل لمَ بساق واحدة، فالحكاية الشعبية الشفاهية غير معنية بالتعليلات، أي أنها غير مشغولة بما هو فني بقدر اهتمامها بالموضوع.

إضافة إلى ما تقدّم، تستوجب حكاية “غزلان الليل”، التي يحمل الكتاب اسمها، التنويه، فهي تتمتع بكل عناصر النجاح في فنيتها وموضوعها، فضلاً عن ما انطوت عليه من تعريض نقدي لمّاح، بشخوصها الثلاثة، الذين يطلقون على أنفسهم غزلان الليل، كنايةً عن كونهم لصوصاً، مسخّرين المهارات التي يحوزها كل فرد منهم، كمعرفة لغة الكلاب أو التكهن بما وراء الجدران والمقدرة على نقبها، لتنفيذ سرقاتهم، غير أنّ المفارقة الواخزة أن هؤلاء الثلاثة لم يكونوا، حسب أدوارهم النهارية، سوى المؤذن وإمام الجامع والفقيه! وللقارئ تصريف هذه اللفتة الساخرة، الوجهة التي يريد! بالمقابل يُلاحظ أنّ النظرة المكرّسة ضد المرأة، بفعل الهيمنة الذكورية، كانت هي السائدة في الحكايات، عدا استثناءات قليلة، كما في حكاية “التاجر واليهودي”، التي تنتصر لذكاء المرأة وحسن تدبيرها، والحكاية تتشابه في عدة مفاصل مهمة ورئيسة مع “تاجر البندقية” لشكسبير. وهذا يُذكّر بحضور الشخصية اليهودية، في الحكايات، بنمطيّتها، في صفاتها العدائية أو خبثها، كما في “سيدي سعيد أكيرّاموش”، “الطفل واليهودي” و”التاجر واليهودي”.

لكن، إجمالاً، فإنّ الإدهاش، هو مقوّم أساس في الحكايات، في “بومة مولاي سليمان”، تمثيلاً، يقع القارئ على التماعة شعرية/ فلسفية باهرة، على لسان البومة، في هذه الحكاية المتميزة، شكلاً ومغزىً. وخلاصتها أن امرأة النبي/ الملك سليمان تبلغه رغبتها في صنع فراش لها من ريش جميع الطيور، فيستدعي سليمان الطيور كلها، فيحضر الجميع إلّا البومة، وهنا ما يذكّر بغياب الهدهد، كما في النص القرآني. وعندها يأمر سليمان الصقرَ بإحضارها، فيسألها عن سبب عدم مجيئها، أول مرة، فتجيب: “كنتُ مشغولة بإحصاء عدد الليالي والأيام، وعدد الموتى والأحياء، النساء والرجال”! وتنمّ إجابات البومة، اللاحقة، أيضاً، عن ذكاء وحكمة، متضمنةً الموعظة، هذا البُعد التربوي، الأخلاقي، عبر تقديم نصيحة أو ضرب مثل أعلى في التعاون والإيثار، أو عدم الأخذ بالمظاهر، كان حاضراً على الدوام في جميع الحكايات، إلّا ما ندر.

وهو ما بدا أنه من صلب “رسالة” الحكاية الشعبية، حتى لو لم تقل ذلك مباشرةً. بهذا المعنى لم تكن مهمتها، فقط، الإمتاع وتزجية الوقت، بل لعب دورٍ في بناء الإنسان، من خلال ما تعبّر عنه وتعرض له من تجارب ومواقف وخبرات.

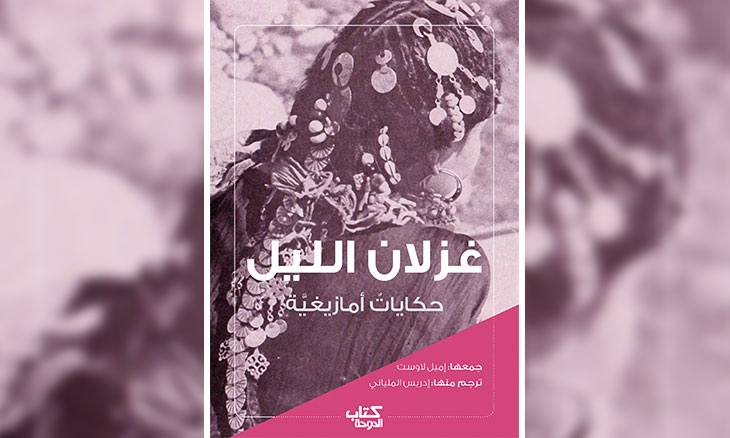

إميل لاوست: “غزلان الليل ـ حكايات شعبية أمازيغية“

ترجمة: إدريس الملياني

وزارة الثقافة والرياضة، الدوحة 2019

112 صفحة.