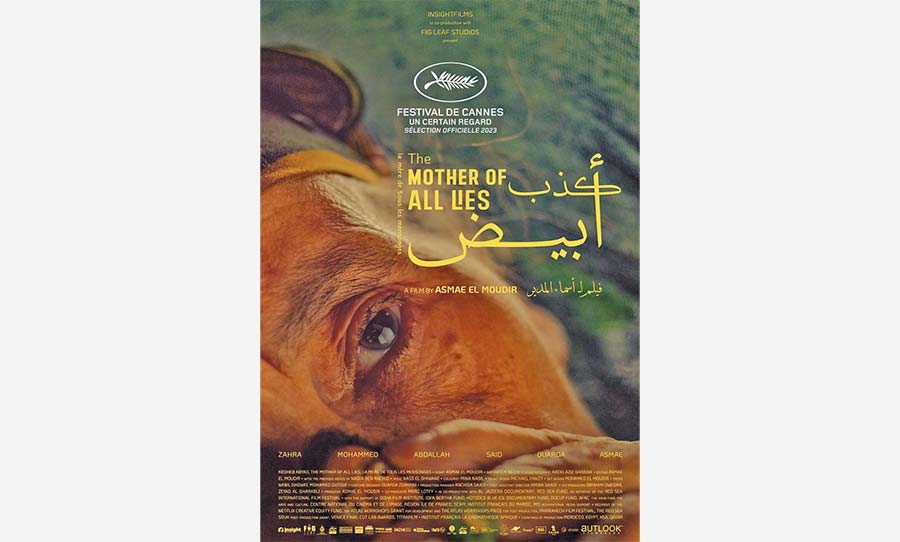

استطاعت المخرجة المغربية أسماء المدير (1990) في وقت وَجيز أن تجعل اسمها متداولا في الوسط السينمائي المغربي والعالمي، عبر وصفة عمل مجرّبة وهي «العمل المتواصل والدؤوب»، ما أفضى إلى انتقالها بين فيلم وآخر دون الركون إلى نجاح أو الانخداع بنشوة جائزة، أو الانهزام أمام عقبة؛ وتيرة عملها تلك كان يوازيها نضج وتطوّر في الرؤيا وإنصات للنقد، فمنذ فيلمها القصير «دوار السوليما» (2015) وفيلمها الأخير «كذب أبيض» (2023) جابت مهرجانات وطنية وعالمية واستفادت من ورشات كتابة وإخراج، لتحقّق الآن للسينما المغربية نجمة مهرجان مراكش في نسخته (العشرين) كحالة لم تتحقّق من قبل، وجائزة الإخراج في مهرجان كان (2023) فقرة «نظرة ما» وترشيحا للقائمة القصيرة لجوائز الأوسكار (فئة أفضل فيلم بلغة أجنبية).

المخرجة أسماء المدير

تعود في فيلمها «كذب أبيض» إلى فترة مضطربة من تاريخ المغرب الحديث؛ ذاكرة البلد والأسرة، والأهم ذاكرتها هي، هذا مشروع بدأته في أفلام أخرى أقربها «تيماتيكيا» إلى «كذب أبيض» هو «في زاوية أمي» الذي اقتفت فيه طفولة والدتها في قرية أطلسية اضطرت إلى الهجرة منها بسبب ظروف الحياة القاسية، جزء من هذا المسعى حاضر في أعمال أخرى، لكن باختلاف في الرؤية والأسلوب والتنفيذ، تفتح موضوعا حساساً هو سنوات الرّصاص في المغرب، (فترة الانتهاكات الجسيمة في حق المعارضين والمحتجين خلال السبعينيات والثمانينيات) وتركز فيها على انتفاضة الدار البيضاء المعروفة بانتفاضة الخبز (انتفاضة الكوميرا)، وهو موضوع لم ينجح فيه الكثير من الأعمال السردية (أدب وسينما) في الخروج منه بتوازن بين حرارة وقوة موضوع يغلّفه الكثير من الكتمان في العهد السابق وبوح مشوب بالحذر في العهد الجديد، ورؤية فنية منتبهة لكيفية القول. الجميل هنا أنّ قوّة «كذب أبيض» في مقترحه الجمالي بالضّبط، وهذا كفيل بأن يضع العمل في تعارض مع مقولة سيغفريد كراكور الشهيرة: التي يعتبر فيها السينما موقعة حربية بين الشّكل والمضمون، يكون فيها للمضمون المبادرة الأولى» ففي كذب أبيض المبادرة الأولى للشّكل وليس للمضمون، الخطاب لا تشكّله الحكاية فقط رغم قوّتها، بل تذوب في خطاب الفيلم بجرعات تناسب توترات القصّة.

في أولى مشاهد الفيلم، تحاول المخرجة مساعدة الجدّة في وضع آلة السمع، وبمجرد أن يستقيم سمعها، ترفض على طول الأحداث، أيّ نبش في الماضي ورموزه، تتغيّر سحنتها مباشرة بعد أوّل ذكر لحدث فات، تحرّك العصا التي لا تكتفي بالاستناد إليها للمشي، إلى تهديد من يطرح سؤالا، إنها حالة تماهٍ مع لغة السلطة (العنف) وتبنٍ لطرحها، ومع هذا الإصرار تقابلها الحفيدة بإصرار آخر في السؤال، المواجهة هنا بين جيل شاب يريد أن يفتح جروح الماضي، وجيل الأجداد الذي اختفى خلف مقولة «الحيطان لها آذان»، فأصابته حالة خرس وارتعاب بعد هول ما شاهده… والجيلين هناك جيل وسط هو أب وأم أسماء المستعد لأن يكون معبراً للماضي وموقعه هذا يجعله في حيرة وخوف؛ خوف سلطة الجدّة ومسؤولته تجاه الأبناء، وهنا تأتي قيمة هذا القرار الجماعي للتحايل على هذه الذاكرة المرتجّة عبر ورش لصناعة دمى طينية تكون معبرا آمنا لاسترجاع قصص غاية في الألم، الحيلة تنجح، تستعيد الأسرة الزّمن وقسوة ما حصل، محاصرة الأحياء السّكنية، والزقاق حيث تعيش الأسرة، ثم استعادة المأساة بمخاتلة جمالية رفيعة. في هذا الديكور الذي يشبه سرداباً لا مخرج له، تتجوّل الكاميرا بمحاذير، تبتعد وتقترب تضيق العدسة وتتّسع أمام ماكيت يحاكي الزقاق، الذي شبّت فيه أسماء حيث تقطن أسرتها، والأهم حيث حصلت المجزرة، الديكور مكّن من استرجاع حكاية الحي عبر دمى إسمنتية، صنعها الأب الذي يعمل بناء، فيعيد تشكيل الحي الذي تعرف يداه الكثير من تفاصيله، فتأتي لحظات القتل الجماعي بطريقة ناعمة، لا يمكن العودة إليها، عبر وسيط آخر يضمن المسافة مع الحدث ومآسيه وفتح الجراح من جديد، زاد من قتامة المكان اختيار الإضاءة الخافتة عبر ألوان دالة؛ أحمر بدلالته المباشرة على الدم، انتقالا إلى الأصفر والأزرق في جو احتفالي يُستبدل فيه الفرح بالحزن، وما بين الحقيقة والخيال يأسر الفيلم زمنه الخاص؛ يحصل منه على مبتغاه بأسلوب فني نجح في تشذيب عنفوان وقسوة حكاية ما زالت تثير الكثير من الألم، وهو مسعى كان سيضيع بالانشغال بالقصّة عبر العودة إليها رأسا.

الجميع يستجيب بسؤال أو دونه لسرد حكايته، إلاّ الجدّة فهي تجيب عن سؤال الحفيدة عن يوم الإضراب؟ قائلة ذلك اليوم خطر لا خروج فيه، تجيب بحزم قاطعة الطريق أمام سؤال آخر.. يصبح البيت أو الورشة نواة عمل مستمر، امتدادا لذاكرة الخوف، حيث يشكل لحظة فارقة في تلك الليلة المشؤومة التي كلّفت الناس أرواحهم، الكثير من تأثير القصّة يأتي من اختيار المكان المغلق، تصل مشاعر الضيق ذروتها لحظة استرجاع حكاية تكديس المحتجين داخل الغرف الضيقة حد موتهم خنقاً، هذا الشعور ينتقل إلى المشاهد بصدق بالغ متعدّد المصادر، لكن أهمها شخصية سعيد الذي نجا بينما مات العشرات دون ذنب، إلا بسبب وجودهم خارج بيوتهم، ففي ذلك اليوم (20 يونيو/حزيران عام 1981)، مارست الشرطة القتل بشكل عشوائي، كل من خرج من بيته، حتى إن استرق نظرة من نافذة بيته يكلّفه الأمر حياته، كرامة الناس انتهكت.. يحكي عبد الله وسعيد أن الجنود سحلوا الجثث وكوموها فوق الشاحنات منعا لترك أي أثر، يضيف صوت الراوي/أسماء المدير أنّ بعض الأسر حاولت الاحتفاظ بجثث من فقدتهم لتكريمهم بالدفن، لكن الشرطة سحبت كلّ الجثث إلى أماكن مجهولة وهو ما جعل الجرح ممتد إلى الآن، ثم منعت السلطة تداول القصّة، أو استرجاع الحكاية بشكل مطلق، كان كلّ حديث عن هذا الماضي يؤدي إلى مصير مجهول، وهكذا شكلت حالة الخوف وإبداء الولاء التام تذكرة نجاة لجيل الأجداد، الذي تمثله الجدّة، سرعان ما تغيّر في عهد الملك محمد السادس، عبر مبادرة الإنصاف والمصالحة، الأمر الذي أعاد هذا الماضي إلى التداول من جديد. لكن الجدّة ما زالت تعيش زمنها الخاص، زمن المنع، ما زالت مخاوفها ثابتة، تنقلها عبر سلطة لا نعرف مصدرها، تُصرّف ما تريد عبر أوامر عليا، فهي ضدّ تعليق أي صور باستثناء صورة الملك الراحل الحسن الثاني، صورة أخرى تظهر للطفلة فاطمة التي ماتت برصاص الشرطة، تتفادى الجدّة الإجابة عن سؤال أسماء عن مصيرها، تكتفي بإشارة إغلاق الفم (الزمي الصمت)، الجدة هنا رمز لكل من اختار الصمت وسيلة نجاة، الجدّة تعيش في الماضي، حين كان الكلام يساوي القتل، ما زالت سجينة تلك الفترة، تقبلّ صورة الملك الراحل، لا نعرف أحبّ هو أم خوف أم هما معاً؟ ليست هناك مساحات لمعرفة سرها، بقدر المساحة التي تبسط فيها سيطرتها على الجميع، وفي لحظة تبدأ الأم ثورتها ضد الجدّة ويتبعها الجميع، لتلين في النهاية، الجدّة تعرف كيف تبكي هكذا قد نهمس، نتعاطف للحظة نفهم، وإن من بعيد أن وسيلتها تلك كانت لحماية أسرتها، أن تبنيها لأساليب السلطة لأنها عاينت ما فعلته عن كثب.

كاتب مغربي