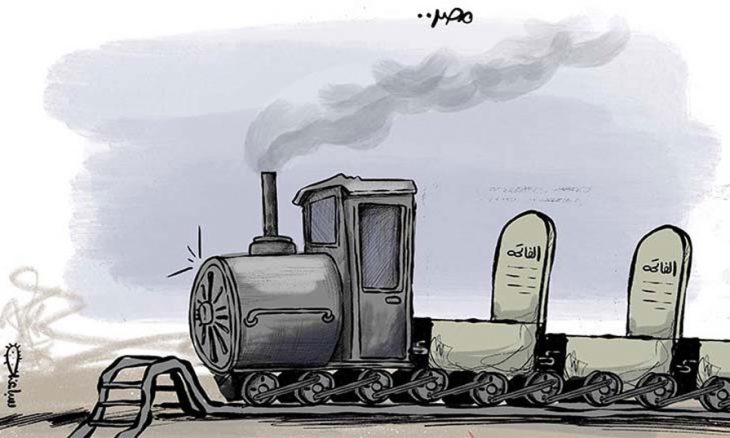

في حادثٍ مروعٍ انفصلت عدة عرباتٍ عن قطارٍ أثناء مروره بمحافظة القليوبية شمال القاهرة، ما تسبب في مقتل ثلاثةٍ وعشرين شخصاً، وإصابة ما يزيد عن المئة والثلاثين آخرين. قبل ذلك، في مارس الماضي تصادم قطاران في سوهاج من صعيد مصر مخلفاً عشرين ضحية وفوق المئة والستين مصاباً؛ في المجمل شهد العام الحالي خمسة حوادث قطارات، حتى الآن بالطبع. ولما كان العام لم يزل صبياً فليس لنا أن نتعجب لو ازداد هذا العدد، وتراكم الضحايا. محظوظون من يقضون فيرحمهم الله من ذل وألم الإعاقات، التي تظل من نصيب الكثيرين من الأقل حظاً من المصابين.

قبل أن تحل البلادة، ويبسط «العادي» ظله مبتلعاً حوادث كتلك، بحيث تغدو طبيعيةً مألوفةً تماماً، ومادةً للسخرية والتندر، وفي تظاهرٍ بالاهتمام مراعاةً لما تبقى من ذلك الشيء الغامض، لكن المتآكل الذي يسمى بـ»الرأي العام» والذي اكتسب دفقة حياةٍ وزخماً مع يناير، فقد بوشرت التحقيقات في أسباب الحادث (الحوادث المتكررة في حقيقة الأمر) وتصدى لها النائب العام شخصياً، مشكلاً «غرفة عمليات» لمتابعة مجرياتها، كما أقدم وزير النقل، العسكري جداً، على إقالة رئيس هيئة السكك الحديد؛ وبالطبع أدلى الخبراء والمختصون بدلوهم، بحثاً عن الأسباب ومواطن العلة وتوصلوا لما يستطيع أيٌ منا أن يستنتجه مما هو معلومٌ بالضرورة، لكل من عاش في مصر أو عرفها، أو حتى تابعها عن كثب من ضعف الصيانة وقلة الإمكانات وتردي الكفاءة، الناتجة في المجمل عن الإهمال وقلة الاستثمار (أو عدمه) ومن ثم عدم التطوير، أي أنهم كرروا علينا مشاكل مصر المزمنة.

اختار السيسي النظام والدولة، وجعلهما صنماً تبذل أمامه القرابين وإذا كان للخروج من المأزق ثمن فليدفعه الناس

تلك أسبابٌ عملية ومباشرة، إلا أن الاقتصار على ترديدها كالأذكار، لن يقدم حلاً لها ناهيك من تفسيرٍ مقنع، ولما كنت أنتمي إلى مدرسةٍ في التفكير، ترى أن شيئاً لا يحدث، وتطوراً لا يوجدُ اعتباطاً، أو صدفةً في مجمل مجريات الحياة الاجتماعية والاقتصادية، فإن الحوادث والنزائل، تغدو مجرد كونها «كوارث طبيعة» لتقوم بدور شقوقٍ أو «فُرج» في جدار الرواية الرسمية، تلك التي تصير بمقتضاها مصر دولةً على طريقها لتصبح قوة عظمى، ترتعد لها القوى الإقليمية بل أمريكا نفسها، لتفضح واقعاً مترهلاً ورثاً يليق بدولةٍ من دول العالم الثالث، يحكمها جنرالٌ مستبدٌ بليدٌ يتميز بقسوةٍ وفظاظةٍ غير مسبوقةٍ، ربما في تاريخ مصر الحديث. ولعل السيسي هو من قدم الإجابة، أو المفتاح لفهم العقلية الحاكمة، وما وراء تلك «الرصة» من الأسباب المتسببة (وفق الرواية الرسمية) في تكرار الحوادث حين أخبرنا بأنه يفضل (أي يرى أنه من الأحكم والأكثر حنكةً) أن يضع عشرة مليارات في البنك لتدر عليه مليارين عوضاً عن استثمارها في تطوير شبكة سكة حديد مصر، الأقدم في المنطقة وإحدى الأقدم في العالم. جيد جداً أن يأتي هذا الكلام على لسان المسؤول الأول في النظام، ليؤكد بدون لفٍ، أو مواربة الانحياز الحقيقي للنظام: الرأسمالية الصارخة الأكثر بدائيةً وحساب الربح والخسارة معيارٌ وحيدٌ. في حقيقة الأمر فإن ذلك يكمل مسيرةً طويلة من التنصل (الخجول المتخاذل أحياناً) من تعهدات الدولة من كل التزاماتها الاجتماعية والاقتصادية، التي شكلت حجر الأساس في معادلةٍ صاغها نظام يوليو، على يد عبد الناصر فتنازل (أو قبل) بموجبها الجمهور الأوسع، عن حقوقه السياسية وعلى رأسها المشاركة الفاعلة في المجال العام، وعملية اتخاذ القرار، في مقابل مكاسب مادية وشبكةٍ من الخدمات والضمان الاجتماعي؛ لكن الشاهد أن البورجوازية المصرية تخلصت من أي طموحٍ تنموي حقيقي، وألقت المفهوم برمته في سلة مهملات التجارب والأفكار، إذ انفتحت تماماً على السوق الرأسمالي، مواكبةً للتغيرات السياسية التي انتهت بالارتماء مئة في المئة في حضن الشريك الأمريكي، الذي قيل، أو ادُعيَ أنه يمتلك تسعين في المئة من أوراق قضية الشرق الأوسط.

لكن ثورة يناير لم تُهزم، إلا عقب أن أظهرت عمق أزمة النظام المصري، الذي لم يكد ينفذ الانقلاب حتى استدار، وبسرعةٍ مفرطة، ليجهز على كل ما تبقى تقريباً من تلك الالتزامات، التي لم يعد يرى فيها منذ زمنٍ بعيد سوى عبءٍ مبهظٍ يثقله، شأنه في ذلك شأن «السكان» بزيادتهم العددية (مع ملاحظة أنه لا يقدم لهم الكثير) ليأبه أو يعلق على زيادتهم من عدمها. ثم تطور الحال حتى وصلنا إلى مرحلةٍ توسعت فيها المؤسسة العسكرية شراءً ومصادرةً واستحواذاً ومنافسةً، بحيث بسطت نفوذها وأظلت وجوه النشاط الاقتصادي كافة في البلد، وعوضاً عن التكافل والضمان الاجتماعي صارت الدولة تتعامل مع الشعب كصاحب سلسلة من دكاكين البقالة، لا يبيع السلعة والخدمة إلا لمن يملك ثمنها، لتنتفي صفة المواطنة أو مفهومها، ويحل محلها المستهلك والعميل أو الزبون، ومن لا يملك فلا تلزمه. لقد تم، عن قصد أو غيره، تسليع كل مناحي الحياة وأنشطتها، ومن ثم أقيم ما على الأرض، الإنسان، اتساقاً مع منطق رأس المال وآلياته الذي لا يملك مقاييس سوى السعر والعائد. لم يغب عن السيسي وداعميه أن ثمة إشكاليةً عميقة هي التي فجرت يناير، كما لم يغب عنهم أنه في مفترق الطرق ذاك، فإن أثماناً كانت لا بد أن تدفع، إما لاستكمال الثورة وإسقاط النظام أو لترميمه، ولسنا في حاجةٍ لتوضيح أي مسارٍ اختاره السيسي: لقد اختار النظام والدولة، وجعلهما صنماً تبذل أمامه القرابين. لقد مثل الانقلاب في حقيقة الأمر الخندق الأخير والرد الأكثر يأساً، ومن ثم استماتةً وعنفاً من قبل النظام المصري وبورجوازيته شديدة الرثاثة، على المطالب الشعبية في وجه الإفقار، وتغول الأمن وبطشه، وإذا كان للخروج من المأزق ثمن فليدفعه الناس، بل ليكونوا هم بأعمارهم وأحلامهم هم الثمن والعملة، ولا يهم أو يضير على الإطلاق من يقضي أو يُفرم للحفاظ على «الدولة» كما يفهمها السيسي، ولا كم ابتُذِلت قيمة الحياة البشرية وفقاً لمنظومة السعر والقيمة، التي لا يؤمن ونظامه إلا بها.

يتهمنا داعمو الانقلاب بأننا نعيش في واقعٍ مواز، والعكس هو الصحيح تماماً، إذ إننا نختار التماسك الذهني والانضباط الفكري الذاتي لدى تحليل الواقع، مزيحين كل تلك الغلالة المبهرجة والضاجة من التطبيل للنظام.

هذا نظامٌ لا يقيم أي وزنٍ سوى للقوة النسبية على الأرض والسعر، فهو يخوض معركته الأخيرة مدركاً تمام الإدراك أنه ارتكب جرائم لا جريمة ما يفسر وحشيته، فهو قد يتراجع أمام حشودٍ ضخمة، إلا أن ذلك لا يعدو أن يكون تكتيكياً؛ ومن المنطلق نفسه قد يقوم بإجراءاتٍ لإدخال بعض الإصلاحات على منظومةٍ ما، كالنقل مثلاً، لو رأى الخسائر البشرية بلغت حداً قد يحرك جموع الناس ساخطين، لكن تظل حسبته الأساسية البسيطة كالتالي: العشرة مليارات (أو أي مبلغٍ آخر) بريعها السنوي الذي قد يبلغ مليارين، التي يضن بها السيسي على تطوير القطارات مقابل ما قد يدفعه من التعويضات سنوياً لضحايا الحوادث، بفرض أنهم يصلون في المتوسط إلى العدد (س) أو (ص) ليصبح السؤال أيهما أربح بالنسبة له، فوفقاً لجداول «التسعيرة» كم قيمة النفس وكم سعر الإنسان؟

كاتب مصري

رب يوم بكيت منه بكيت عليه! كنا نبكي من العصر الملكي ونعدد أخطاءه، فصرنا نبكي أكثر ونئن من العصر العسكري وخطاياه. سبعون عاما مضت من حكم العسكر ذقنا فيها صنوف الهوان والقهر والإذلال،وتعرضنا لأقسى الهزائم العسكريةالمشينة،وتخلفنا وتراجعنا حتى صرنا نطلب الحماية من أعدائنا، وجاء الانقلابيون الجدد ليبيعوا النيل والجزر والغاز، وأصول مصر بثمن بخس أو مجانا، وفرضوا علينا الطوارئ طوال سبعة عقود ليستقروا على كراسي الحكم المهزوزة، وـزروا بالإنسان المصري حتى صار بلا ثمن ولا قيمة.

إنه أرخص إنسان على ظهر الأرض مالم يحصل على جنسية أخرى.

يا حسرة على بلادي!

محمد حسني مبارك بطل 1973 قائد سلاح جو عربي مصر سحق جيش إسرائيل فسيرت أمريكا جسر جوي متواصل لإنقاذها فعينه السادات نائب له وأكمل تحرير سيناء ولم يزر اسرائيل طوال حكمه 30 سنة رغم ضغط أمريكا، فخلق الغرب بدعة ربيع عربي لتسليم الدولة لمغتربين وإهانة بطل النصر وإسقاط نظام مستقر وإشغال أكبر جيش عربي (أسسه محمد علي الكبير قبل قرنين وطرد الترك وحاصر اسطنبول وانسحب بضغط أسطول بريطانيا وحرر قناة السويس) لكنهم فشلوا وبقيت مصر تحمي أمن قومي عربي وأطلقت نهضة اقتصادية كبرى فكافئها الله بكشف احتياط غاز تريليوني