لا يمكن لمعضلة التعبير عن استعادة المفقود، إلا أن ترتقي إلى محاولة رصد ارتطام مواجهة ذلك المتخيل المتصل بتجسيد فلسطين، ونقلها من المعنوي إلى المادي، لكنها تبقى في إطار من المتراكمات، وصيغ التعبير العالق بالزمن، والتجربة، وذاكرة التاريخ. هكذا يسعى الشاعر عمر أبو الهيجاء في قصائده إلى محاولة الارتقاء إلى منجز اللقاء، وسطوته، فتنتج تلك التموجات الشعرية التي تبدو في بعض الأحيان أقرب إلى اختبار الألم، بكل ما تحمله صيغ التعبير من حيرة وارتباك في مواجهة فلسطين.

إن فعل اللقاء يستنفد القيم العاطفية كافة للشاعر، حيث تحتشد معضلتا السياسي والإنساني في مكان واحد، لكن ما ينوء بالجملة الشعرية تلك الإسقاطات، وبقايا الذاكرة في ما مضى من الزمن، وما يمكن أن يتولد في العقل من قدرة على أن يستوعب حضوره في فلسطين: الجغرافيا، وسطوة التاريخ، والأهم المتخيل الأيقوني لدى كل من عاين فلسطين من الخارج، وعاد إليها يحمل تجربته الخاصة، إذ يرى فلسطين في متخيله اللغوي، وقد حمل أصوات الأسلاف على كاهله، لكنه مع ذلك يكتب لذاته، ويكتب لمن يأتي؛ فتكون شهادته سفراً شعرياً، ضمن مدونة شعرية تبدو فلسطين فيها الأكثر استهلاكاً للجملة الشعرية العربية لعقود من الزمن، لكنها في كل الأحوال تتباين في رؤاها وتصوراتها، فلكل وعي رحابة، ومنطلق، وإيمان، وحساسيته الخاصة.

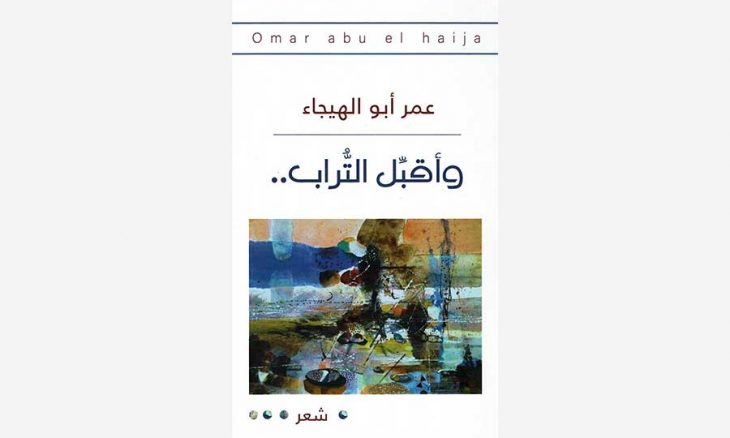

في مجموعته الشعرية الصادرة عن وزارة الثقافة عمان 2018، يسعى عمر أبو الهيجاء ضمن تكوينات تتقاطع بين الزماني والمكاني، يميزها التتابع في الاستقصاء، والقطع من السياق بهدف بناء أو محاولة استعادة أو ربط الموقف مع وعي داخلي، وذاكرة مختزنة ببقايا الصور، والتجربة، وأصوات الأسلاف، والآباء، والكتب، والحكايات، كما المؤسطر والواقعي والمتخيل، والمحسوس واللامرئي، كلها تتقاطع لتنصهر في بوتقة الاختزال في اللغة، كما يتضح من عنوان مجموعته «وأقبل التراب» على الرغم من مباشرة العنوان غير أنه يبدو اختزالاً يصل إلى منتهاه عبر التكوين الشعوري، في حين أن العتبة الشعرية تحتمل قدراً واضحاً من التمكين الأيديولوجي، الذي ينهض على تأكيد مرجعية الذات، بوصفها تنتمي إلى هذا التراب، وهذا ينقل كتل الدلالات إلى اضطراب الأنا الفلسطينية، التي تتنازعها أوطان كثيرة، بيد أن مركزية الانتماء لا تأتي بوصفها تشنجاً، إنما بإحالتها إلى التشبث بالوطن، فلا جرم أن نقرأ في التراب معنى التكوين، وحين نلج القصائد التي تتوزع على إحدى عشرة قصيدة، ضمن هندسة بناء تنهض على ثلاثة مستويات، وهي: اللقاء، ومن ثم إحداثيات المكان وإطارها الدلالي والتاريخي، وأخيراً الأنا وجدلية الحضور في المكان، وهي تتوزع بين المعبر، وقلنديا، ورام الله، والخليل، وبيت لحم، ونابلس، والقدس، ومن ثم تتقاطع بالمكان الذي ينتمي إليه الشاعر، لتتحول القصيدة إلى خطاب يعكس توترات ذلك الحضور في المصدر الأول.

تبدو إحالات الأمكنة مسكونة بالتاريخ، فالخليل تعرف بعنبها، ونابلس باسمها القديم، وبيت لحم بالمغارة، وهكذا يُستدعى التاريخ، والموروث، وصيغ من الخطابات في تمكين النص.. هل يمكن أن نقرأ النص في تعدد أو تتبع مواقف اللقاء؟ لعل هذه المقاربة ستكون قاصرة عن تمثل بعض النماذج النسقية للنص، بوصفها إحالة إلى صيغة خطابية عابرة لفكرة العودة في المروية الفلسطينية، أو تلك المدونة التي تتعرض للتحول كلما تقادم الزمن، خاصة علاقة الفلسطيني بوطنه؛ ولهذا نرى أن الشاعر يفتتح ديوانه من منطلق لغوي، فالإنسان الفلسطيني مسكون باللغة فيقول الشاعر:

عند المعبر/

أمر واقفاً على الكلام،

كانت الأرض مهيأة لسرب العصافير

في فسحة الشجر المنتصب على الطرقات

ممرنا باكين، التراب عطر نوافذ الروح

شمس المغيب تغرق فينا،

كنا نلوك جمر المنافي

هكذا تتشكل عدة أكوان أو دوائر دلالية متداخلة في تكوين افتتاحي، حيث المعبر مسألة وجودية، أو مواجهة أولى، لعلنا نستدعي فكرة العبور على المستوى الأسطوري، وبمحاذاة ذلك نقرأ استحضاراً لامرئ القيس، الذي يرى أن العبور يتعالق بعاطفة لمكان قد خبرناه، ولنا معه تجربة أو ذكرى.. إنه ليس مكانا غريباً إنما يحيل إلى الحنين، والعودة التي تأتي للمركز، وهذا ما يحفّز قريحة الشاعر للكلام، أو للبوح، ذلك أن يجعل اللغة صيغة للخلق من جديد، فالأرض تتجاور مع مفردة العصافير، التي تحمل إحالة إلى الاغتراب، والهجرة، كما الارتحال، في حين أن الشجر ينتصب ليحيل إلى الشموخ، أو تلك العلاقة المتجذرة بالمكان الذي يتجمّد لأن يبقى كما هو.. على الرغم من محاولات الغريب، في حين أن البكاء نزعة قارة في التكوين الحكائي الفلسطيني، ولاسيما عند لقاء التراب بوصفه صيغة مستعادة في مجمل الشعرية الفلسطينية، ويبقى المنفى مرجعية الفلسطيني، هكذا نرى في الافتتاحية، اختزالاً لأكوان الفلسطيني التي تحتشد في نزعة شعرية تختصر كل ما يمكن أن يطرأ على وعي العائد: الوجه الغريب، والجنود، والعيون التي تشي باحتشاد التحدي، والرعب، والأهم الإحساس بخواء الوجود، وغصة تعبر لا يمكن لها أن تنتهي ما دام المكان ملوثاً بالوجوه الغريبة.

من سمات التكوين للشعرية الفلسطيني عدم غياب وعي الأسلاف عن النص، لهذا يستحضر الشاعر أجداده في المكان فيصرخ قائلا:

ثمة صراخ دفين ثمة أجداد لنا،

نائمون في فراش الأرض

وخيط دم يسيل في القبور.

تبدو العودة ولادة جديدة، هكذا يقرأ أبو الهيجاء حضور المكان في داخله، لا حضوره في المكان، إذ يستعيد ذاته الأولى قبل أن تستلب، وقبل أن يلوثها المنفى، والغربة، والقطيعة مع الجذر، وهنا تتوإلى تراكمات الحكاية التي تبقى الحبل السري لعلاقة الفلسطيني بأرضه، عبر مروية الآباء والأجداد، وهي صيغة لا تنفك الكتابة الفلسطينية عن استعادتها، ومعها عالم من إحداثيات الشهداء واليتامى والموتى والشهود والعابرين والراحلين والتشظي… كل هذا كي يدرك الفلسطيني أنه يرى وجهه، وهكذا يبدو أن فعل الاستعادة حالة تثبت أن الفلسطيني ليس منبتاً عن معنى وجودي عميق، كما أرض ينتمي إليها، وليس كائناً بلا مركز، وليس ذرة تعبر في سديم هذا الوجود، إنها حالة مرضية تسكن كل شخصية فلسطيني، أو هذا الإحساس بأنك لا تنتمي لعالم محدد، أو لوجود معاين، وليس فقط عبارة فكرة وخطابات محملة على ظهر اللغة.

من الصيغ الدالة ما يقوله الشعر عن معنى التكاثر في التراب، كي يؤكد ما أسلفنا الحديث عنه في الفقرة السابقة، وبين ثنايا هذا اللقاء يبدو معبر قلنديا تجربة تعاش، وصيغة تستعاد، هي مواجهة التشظي عند لقاء الجنود، أو معضلة التشظي لا على مستوى الخارج إنما على مستوى الداخل، ويبقى القاتل قائماً في المكان ليبعث المزيد من الخسران والغضب؛ فتبدو اللغة معلقة في مشهدية الرؤية للذات وآخرها، فيتكاثر ضمير المتكلم، وتتوإلى الجمل الفعلية لتضحى اللغة عدسة تعبر مشهدية تختزنها عاطفة مثقلة بالحزن، كما نبرات الغضب التي تنوب عنها نهايات الأشطر الشعرية، حيث مفردات الحرب والدم والقلب والهزائم والنزف… وكيف لا يمكن إلا أن تنشأ هذه الصيغ، ولاسيما ونحن نقرأ في جملة شعرية حيث «الصيادون يتقاسمون طفولة الأشياء».

الرحلة الثالثة تبدو لنا مرتبطة بمدينة رام الله، في مشهدية التكوين الحواضري لمدينة بدت اختزالاً لمدنية فلسطينية قارة، نتجت بفعل السياسة، لكن تبقى رام الله استعادة للتكوين الخام، لمدينة عرفت المقاومة، فالاعتذار واجب للأسود على الميدان، وفيها نرى إحالة شعرية أو رمزية، مع تضافر جمل شعرية، تعتني بتعداد معالم المدنية في بناء تجاوري، وهذا يسرع من إيقاع النص، ليتخفف من ثقل البداية وتمهلها كونها نهضت على تأملية المكان، غير أن رام الله تحتمل قدراً كبيراً من الألم، فهي تختزن حضور العابرين والراحلين، وذاكرة الدم، وحزناً يمضي في ثنايا الجمل الشعرية التي تتصاعد بغنائية مباشرة في المقطع الأخير من هذا الجزء.

ولمدينة الخليل حضورها، حيث يكني عنها بالعنب أو دارة العنب، فيستعاد التاريخ/ الحدث/ المجزرة /الحرم، فيتأمل الشاعر التاريخ من جديد كي يسرق اللغة التي تأسرها حرفية التوثيق، في الاستعادة، والمساءلة، وتتبع الأثر، ومقارنة الحدث في الذاكرة، مع حضور الشاهد المؤسس على مواجهة المكان:

أمام مدخل الحرم

وأنا ألوك ثياب المذبحة وسجاجيد المنبر

كنت أشم طراوة الدم الساخن على الجدران.

تستحضر مدينة الخليل حشوداً من المعاني، والإحالات الناهضة على محورية الألم، فتكثر مفردات الدم، والجرح، ليمضي الشاعر إلى بيت لحم، في قصيدة «باب المغارة» لكنه يقيم نصاً متعالقاً، فيبدأ من حيث انتهى من الجرح، لكن بخور الكنيسة يعدّ مصدر الاشتعال، لتصبح اللغة متماهية مع الصورة، في حشد لمفردات البكاء، ومناخات السيد المسيح، في جملة من التناصات الشعرية، مع تركيز وتكرار للفعل «رأيت»: حيث يقول:

أيقنت بأن اللحظة العبارة

مثل امرأة تتمشى في حرير الكلام

تهز شجرة الحياة.

ونمضي إلى مدينة نابلس، في نسق مستعادة لرمزية المكان، ودلالته، وما يكمن في الذاكرة بخصوصها، مع استعادة لمفردة (رأيت) للعبور إلى مشهدية اللغة، وهذا ما يتكرر بإيقاع مثيل في الحدث عن مدينة القدس، مع المزج بين التاريخي والمعاين البصري، فنقرأ محورية المكان، وإشارة إلى اليبوسيين أول من أسس المكان، وما تلا ذلك من حكايات الغزو، والموت، والألم، والحروب، والطعنات، حيث تتوتر اللغة في اشتباك مع وفرة دلالات ترتبط بالمدينة.

وفي المنزل القديم، الذي يحيل إلى ربما موقع المصدر الذي تولدت منه جذور ذات الشاعر، غير أنّ هذا المكان يشهد أيضاً تشكل وعي الأرض، التي تبدو عذراء لم يمسها حبيب أو نكبة، ولم تتولد بعد حكايات الخيام أو المخيمات.. إنها لحظة البدء قبل التشظي، ومراكمة صور الخيبة، ولعلها أشبه بحزن يعقوب في استعادة واضحة لرمزية الديني في مجمل شعرية عمر أبو الهيجاء، التي تتصاعد لغته حيث يقول:

لما تفيض عيناه بالدمع

وأنا لا بيت لي

وكل العواصم تجدل لحمي

وفي ظني أن هذه الجملة تؤسس محورية كامنة في أسطورية الحزن الفلسطيني الممتد، الذي ربما شكل وعيه وحضوره المرتبك أمام العالم؛ فبات محموما بعلاقته مع الأمكنة التي لم يتمكن للآن من بناء علاقة معها، كونه مسكوناً بهذا القلق لينتهي النص دائرياً، مع بروز القصيدة الأخيرة بعنوان بين «نهدي المدينة» ضمن إحالة للمرأة، وفعل الاغتصاب حيث يقول:

أحلم

وحيدا أؤمن بأن

قلب أطفالي التائهين

في براري الله

ينتظرون مثلي هذا الدوران

وهكذا تخلص الجملة الشعرية إلى أفق محموم ضبابي ترثه الأجيال القادمة، خاصة في حيرتها، وارتباطها الدائم في مواجهة المنفى والاقتلاع وحلم العودة.

كاتب فلسطيني أردني