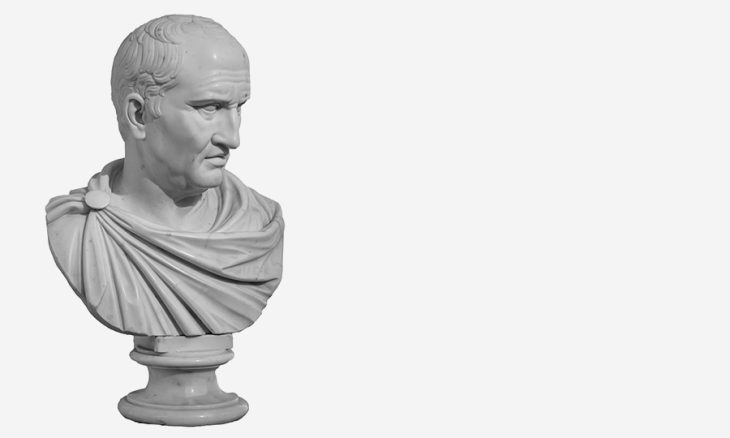

شيشرون

يعود أصل الجدل في مشكلة الترجمة إلى روما القديمة وتراث شيشرون وهوراس وكونتليان. أشار شيشرون (-106 43 ق.م) إلى ثنائية الترجمة الحرّة، أو الترجمة بتصرّف، مقابل الترجمة الحرفيّة (ad verbum) وإلى اختياره الترجمة بتصرّف في ترجمته لاثنين من خطباء الإغريق ديموستين واسخيني، حيث انتصر لها باعتبارها تسعى إلى نقل «الأسلوب» وليس إلى إيجاد المقابل الشكلي أو الحرفي للمفردات في النص الأصل.

كتب شيشرون في مقدمة ترجمته للخطيبين المذكورين مشيرا إلى أنَّه لم يترجم النصين باعتباره مجرد ناقل وشارح لهما، بل باعتباره خطيبا يسعى إلى الحفاظ على الأفكار ومبناها أيضا أو ـ بكلماته – «كما يمكن أن يقال عن الأفكار وهيكلها ولكن بلغة تتواءم واستخدامنا اللغة». ويضيف شيشرون أنَّه بقيامه بذلك الفعل لم يلتزم باستبدال الكلمة بنظيرتها «كلمة بكلمة» بالضرورة، ولكن بالحفاظ على الأسلوب بشكل عام وعلى قوّة اللغة. ومع أن إشارات هوراس (-65 8 ق.م) إلى ما تنطوي عليه عملية الترجمة من تعقيدات كانت مهمة ومؤثرة، كتلك التي جاء بها سابقه شيشرون، إلا أنَّ نظرته الدونية إلى المترجمين الذين يتقيدون بالإخلاص الحرفي للنصوص الأصليّة تم فهمها ليس في نطاق الترجمة بشكل عام، وإنّما في نطاق التقليد الأدبي الروماني الذي كان يرى في الالتزام بأصول النصوص الإغريقية شيئاً من الذل والخنوع. وعلى العموم فإنَّ هوراس في طروحاته تلك كان يردد ما قاله شيشرون، من جهة أن الهدف من ترجمة نصوص خطباء الإغريق ليس النقل الحرفي لكلماتهم، بل في تبني طرق الإقناع المستخدمة في تلك الخطب، ولذا ظلّت طروحات هوراس مؤثرة وواضحة لقرون لاحقة، نتيجة تركيزها على أن الهدف الأسمى للترجمة هو ابتكار ترجمات تتمتع بجماليات عالية وخلّاقة في اللغة المترجم إليها.

أمّا كونتليان (100-35م) فأكّد في القرن الأول الميلادي على ضرورة أن يقوم المتدربون من الخطباء الروم بتقليد خطباء الإغريق العظام، واقترح أن تستخدم ترجمة النصوص الإغريقيّة من قبل خطباء روما، من أجل تحسين أساليبهم وتطوير ألسنتهم، بتأكيده أن الترجمة الخلّاقة بذهابها إلى أبعد من إيجاد المقابل الحرفي لمفردات النصوص الإغريقيّة تعتبر ممارسة أدبية راقية لها أثرها العميق في الثقافة واللغة المترجم إليها.

لا شك في أنَّ الكتاب المقدّس وترجمته من العبريّة أو الآرامية أو لغة الإغريق كانت الباعث الأصل لتأمل الترجمة وكيفيّة معالجة الفوارق اللغوية والثقافية بين النص الأصل وترجمته في الثقافة الغربية عموما.

وهكذا نرى أن كونتليان وضع إصبعه على موضع مهم في خريطة عملية الترجمة حيث أظهر وإن بشكلٍ أولي ما يمكن أن تمارسه الترجمات من آثار عميقة على النظام الأدبي في اللغة المترجم إليها، الأمر الذي سيأخذه أكاديميون في دراسات الترجمة الحديثة إلى أقاصيه، وفق رؤية فلسفية متفتحة – غير رؤية كونتليان المتعصبة إلى روما- وبتحرٍ أكاديمي علمي يستثمر مناهج البحث الحديثة. يمكن القول إنَّ كونتليان وعلى خطى شيشرون وهوراس كان يعتبر الترجمة طريقاً لإرساء ركائز لغة وأدب روما واستقلالها عن، بل تفوقها على الإغريق. إذ كانت الترجمة في ذلك السياق عملية إعادة خلق غرضها صهر النصوص الأصل وتذويبها في الثقافة المترجم إليها لأن الترجمة بحد ذاتها كانت بالنسبة إلى الرومان تعني القهر والاحتلال، كما لاحظ الفيلسوف فريدريك نيتشه، لكن هذا الفهم المتعالي لعملية الترجمة من قبل المنتصر، يمكن أن ينطبق على ترجمة النصوص الأرضية وكلام البشر، ولا يمكن أن ينطبق على ترجمة كلام السماء وكلمة الرب، ولذا سيبدو الأمر مختلفا حين نأتي إلى القرن الرابع الميلادي وإشكالية ترجمة الكتاب المقدس من أصوله العبرية واليونانية. كان الحديث عن حرية الترجمة راجحاً في الغالب، ما دام الأمر متعلقاً بنصوص أدبية غير تلك الدينية وأصلها الحرفي المحاط بالقداسة.

لا شك في أنَّ الكتاب المقدّس وترجمته من العبريّة أو الآرامية أو لغة الإغريق كانت الباعث الأصل لتأمل الترجمة وكيفيّة معالجة الفوارق اللغوية والثقافية بين النص الأصل وترجمته في الثقافة الغربية عموما. إنَّ ترجمة «كلمة الله» حسب المنظور المسيحي من لغته الأصليّة المحاطة بشيء من القدسيّة إلى الألسن البشرية المعبرة عن الأغراض الدنيويّة الدنيّة (من وجهة النظر الدينية) قادت عبر التاريخ ومنذ القرن الرابع من الألفية الأولى إلى خلافات شديدة وصراعات دموية في ما بعد. ومن الجدير بالذكر في هذا الصدد إن المجتمع الإسلامي قديما وحديثا تجاوز ميدان اختلاف كهذا قد تثيره ترجمة كلام الله الشريف (القرآن الكريم) بأن رسّخ منذ البداية قناعة مفادها، أن ترجمة القرآن لا تصح في أي حال من الأحوال، وأنَّ الممكن هو ترجمة «معانيه» فقط. وعلى الرغم من الإشكاليّة الكامنة في ترجمة المعاني، إلا أن مبدأ كهذا قطع حبل الجدل في ما يمكن أن تثيره ترجمة «المصحف» من إشكالات ومعضلات لغوية وثقافيّة، ولعل اقتصار الترجمات العربية في زمن ازدهارها إبّان دار الحكمة في عهد المأمون العباسي على الكتب الفلسفية والعلمية، أدّى إلى انحسار الجدل في أمر الترجمة ضمن حلقة ضيقة مقارنة بالجدل الذي يمكن أن تثيره ترجمة كلام قدسي بالنسبة إلى المؤسسة الدينية وكذلك إلى العامة، ذلك النوع من الجدل الخطير الذي أشار إليه القديس جيروم (هيرونيموس) في مقدمته لترجمة الكتاب المقدّس، التي وضعها بأمر من البابا داماسوس الأول. يقول القديس جيروم في تلك المقدمة مخاطباً البابا إنَّ حثّه على مراجعة النسخة اللاتينيّة القديمة ومطابقة النصوص في الكتاب المقدّس المنتشرة آنذاك في أنحاء العالم (كذا) من أجل تعيين الفوارق بينها وتقرير الأقرب منها إلى الأصل الإغريقي مهمة خطيرة وملتبسة، إذ أن تعيين الأخطاء السائدة التي اعتاد عليها المؤمنون وتغييرها سيجلب عليه اللعنات. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن الكتاب المقدّس كما نعرف يتكوّن من العهد القديم والعهد الجديد (الأناجيل الأربعة). ولعل الخطورة التي يتحدّث عنها القديس جيروم هنا تتعلق بمهمة مراجعة وتدقيق ترجمة النسخة الإغريقية السبعينية (Septuagint) من العهد القديم، التي تعود إلى القرن الثالث قبل الميلاد، والتي روّج لقدسيتها الفيلسوف اليهودي فيلون الإسكندري (15 ق. م – 45 م).

إنَّ ترجمة جيروم اللاتينية الشائعة المعروفة بالـ(Vulgate) ظلت لقرون عديدة النسخة الرسمية المعتمدة من قبل الكنيسة الكاثوليكية، وبقدر تعلّق الأمر بالترجمة والتنظير لها تعتبر الملاحظات والتعليقات التي وضعها القديس عن منهجه وغرضه من الترجمة رائدة في هذا المجال.

كان فيلون لاهوتياً يهودياً وفيلسوفا وقد وصف في كتابه «حياة موسى» أصل الترجمة الإغريقية السبعينية لنصوص العهد القديم المكتوبة بالعبرية والآرامية، التي احتفى بها اليهود الذين كانوا يعيشون في مصر والأصقاع التي تتحدث بلسان الإغريق. أورد فيلون حكاية الأصل القدسي لتلك الترجمة، مدّعيا أن اثنين وسبعين حبرا من أحبار اليهود (ستة من كل سبط من الأسباط الاثني عشر) يتحدثون العبرية والآرامية والإغريقية، عمل كلٌّ منهم في عزلة عن الآخرين على ترجمة نصوص العهد القديم. وحين انتهوا من ترجمتهم وقارنوا في ما بعد بين ما توصّلوا إليه وجدوا أن ترجماتهم متطابقة كليّا حرفا بحرف وكلمة بكلمة وجملة بجملة، ما يدل على أن ترجماتهم كانت عملا سماويّاً يفوق اختلافات البشر، وإن المترجمين الذين اعتزل كلٌّ منهم العالم ما عدا عناصر الخلق الأربعة (التراب والهواء والنار والماء) توصّل كلٌّ منهم على حدة إلى الكلمات والجمل ذاتها يقودهم مرشد سماوي لامرئي.

إنَّ ترجمة جيروم اللاتينية الشائعة المعروفة بالـ(Vulgate) ظلت لقرون عديدة النسخة الرسمية المعتمدة من قبل الكنيسة الكاثوليكية، وبقدر تعلّق الأمر بالترجمة والتنظير لها تعتبر الملاحظات والتعليقات التي وضعها القديس عن منهجه وغرضه من الترجمة رائدة في هذا المجال. ولعل القديس جيروم هو الأبرز بين كتاب اللاتينية المسيحيين لمحاكاته أسلوب الكتّاب العظام، أمثال شيشرون وفرجيل وهوراس ولذلك ظل يتجاذبه قطبان متضادان؛ جماليات شيشرون من جهة، ونكران الذات والإخلاص المسيحي الحرفي للنص المقدّس من جهة أخرى. ونتيجة لذلك التجاذب بين القطبين، وضّح جيروم رؤيته في ما يتعلّق بترجمة النصوص الأدبية والحريّة المتاحة لمترجمها، إزاء ترجمة النص المقدس والحرفية المطلوبة من القائم بها. يتضح هذا جليّا في ما كتبه في رسائله. يقول في واحدة من رسائله « لا أقرُّ بها فقط وإنّما أجاهر بها بأعلى صوتي إنّ ترجمتي عن اليونانية ، عدا النص المقدّس حيث يكون حتى تسلسل الكلمات من عمل الرب، لم تكن ترجمة حرفيّة أي كلمة مقابل كلمة، بل ترجمة بحرية وتصرّف أي معنى مقابل معنى. وفي آرائه تلك عمد القديس إلى الاستشهاد بآراء ومقتطفات من شيشرون، لكنه من جهة أخرى وفي تناوله للترجمة المقدّسة لنصوص العهد القديم بالتحليل والنقد، يؤكد أن الترجمة الحرفية ستكون إشكالية حتى في ترجمة النصوص المقدسة ويستشهد جيروم بالآية الحادية والأربعين من الإصحاح الخامس من إنجيل مرقس التي هي في أصلها الآرامي (Talitha cumi) كانت ترجمتها طبقا للترجمة المعتمدة المحاطة بالقداسة ما معناه «طَلِيثَا، قُومِي. الَّذِي تَفْسِيرُهُ: يَا صَبِيَّةُ، لَكِ أَقُولُ: قُومِي» ولنا أن نفهم من الأصل الآرامي (أو الكلداني) على أن طاليثا تعني الصبية ومذكرها طالي «الصبي» أو الصغير أو الحديث (لعل للمفردة صلة بإطلاقنا على الحمل كلمة طلي) وقومي لها المعنى العربي نفسه الذي نعرفه، ولكن القديس جيروم يلاحظ أن الترجمة المعتمدة أوردت الكلمة وأضافت تفسيرا لها لتخرج عن حدود الكلمات في الأصل، بإضافة «الَّذِي تَفْسِيرُهُ: يَا صَبِيَّةُ، لَكِ أَقُولُ» لجعل السياق والجملة مفهومة.

قد يبدو لنا الآن أنَّ إثارة مثل تلك التباينات أو مسألة الحذف والإضافة في الترجمة طفيفة وربما هامشية ولكنها في أيام القديس جيروم، وفي تفحّصه لترجمة الكتاب المقدّس كانت ذات أهمية قصوى، لأنها كانت بطريقة ما تطعن في قدسية الترجمة السبعينية وترفع عنها تلك الهالة السماوية، ثم لتتناولها بتحليل لغوي ومنطقي لتظهر قضية غائبة عن العقل الغيبي متعلقة بوضعية وأرضية اللغة والاختلافات في الألسن والثقافات. لذلك كلّه رأى جيروم أن مهمة مراجعة ترجمة النسخ السائدة أيامذاك من الكتاب المقدّس كانت ستجلب عليه اللعنات. من ناحية أخرى كانت الترجمة بالنسبة إلى القديس أوغسطين (430-354) عملية معاكسة تهدف إلى فك تشابك البلبلة التي قدّرتها السماء على بني البشر بعد انهيار برج بابل، ولذا فإن فكرة التنوّع في الترجمات لا محل لها من هذا المنظور الديني، وإن وجود ترجمة واحدة هي الترجمة الحقّة لكل نص اعتقاد جازم لا لبس فيه. هذا الأمر قد يبدو لنا الآن وفي ضوء فهمنا المعاصر ورؤيتنا للغة والعالم سحرياً، وربما مضحكا أيضا. نذر أوغسطين نفسه لترسيخ سلطة الكنيسة ووحدتها في العالم المسيحي حد التغاضي عما يمكن أن يقع من حيف وظلم ولهذا بدت مسألة الترجمة ذات أهمية استثنائية بالنسبة إليه ولهذا أيضا كانت الترجمة السبعينية بالنسبة إليه أهم من الأصول العبرية والآرامية، لأنها لم تكن من نتاج مترجميها من الأحبار المنتخبين، بل في الواقع (طبقا لاعتقاد القديس أوغسطين) كانت بإرادة وإرشاد الروح القدس.

كاتب عراقي

ادا سمحثم اضع بعض الكلمات ارق من الحرير تحت ظل هد ا الموضوع الفني شكرا وكدالك الكاتب المحترم

الترجمة عالمها واسع لا يدخله الا من كانت له عقلية واسعة من الداخل وعنده راحة البال وهده لاخيرة مهمة جد ا جد ا ودكر الكاتب الكتاب خالد الصفحات فمن الصعب ترجمة كلماته صحيح ترجمت أخواته لكن .

بين قوسين وليس خروجا عن الموضوع تحضرني كلمة الشعر دخلت عالمه الواسع الترجمة وكما هو معروف لشعر موسيقى خاصة فاالمتميزة من القصائد ادا ترجمت وكانت بااللغة العربية تغيرت النغمات الموسيقية المعطرة بها .