يجسد الاتفاق الإسرائيلي – الإماراتي ثالث نقطة انقلاب تاريخية للعلاقات بين إسرائيل والعرب، منذ عام 1948. في المرة الأولى كان «الاعتراف» هو شرط السلام. وقد رد العرب برفض الاعتراف، وردت إسرائيل بالحرب والتوسع. مرحلة «الاعتراف مقابل السلام» استمرت حتى حرب يونيو 1967. وفي المرة الثانية تبنت الحكومة الإسرائيلية في اجتماع سري، بعد الحرب مبدأ «الأرض مقابل السلام». وكان السلام يعني الاعتراف، وإقامة علاقات طبيعية بين إسرائيل، وكل دولة من جيرانها منفردة. وقد تجلى العمل بذلك المبدأ في معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979.

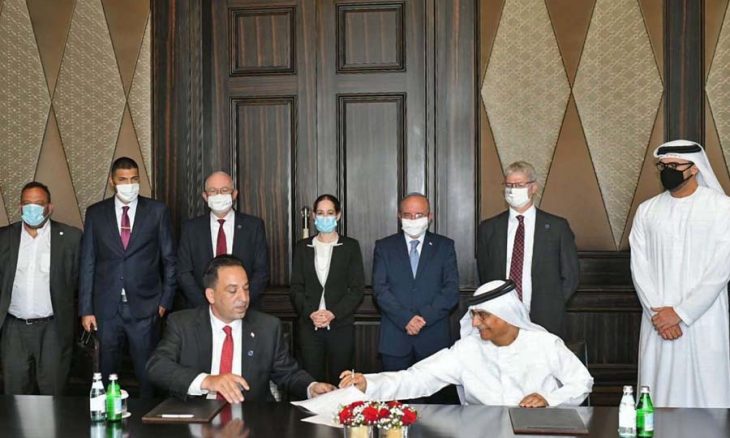

وفي المرة الثالثة التي نشهدها الآن مع اتفاق ترامب – نتنياهو – بن زايد، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي ضمنا، تخليه عن مبدأ «الأرض مقابل السلام» لصالح مبدأ جديد أطلق عليه «السلام مقابل السلام» وهو ما يعني عمليا إسقاط الأرض من معادلة التطبيع. وعبّر نتنياهو عن ذلك بوضوح سياسي أكبر عندما قال، إن الاتفاق مع الإمارات أسقط حق الفيتو الفلسطيني على التطبيع. ويرتبط تطبيق المبدأ الجديد بعلاقات ثلاثية الأطراف تشمل الولايات المتحدة، كما يقوم على أساس أن التطبيع هو طريق السلام.

كان مبدأ «الأرض مقابل السلام» هو مبرر عملية تفاوضية طويلة بين مصر وإسرائيل، بدأت في خيمتين منفصلين عند الكيلو 101 على طريق القاهرة – الإسماعيلية، بعد حرب أكتوبر 1973. وقد أسفرت المفاوضات عن اتفاقات للفصل بين القوات وإعادة تموضعها، وهو ما سمح لمصر بإعادة فتح قناة السويس، ثم اتفاقات كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة، التي تم تتويجها في مارس 1979 بتوقيع معاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية. بمقتضى المعاهدة وافقت إسرائيل على الانسحاب من سيناء، مع احتفاظها بقطاع غزة، طبقا لشروط سياسية وعسكرية واقتصادية، كان أهمها سياسيا إقامة علاقات كاملة وطبيعية بين القاهرة وتل أبيب، وعسكريا تقسيم نقب سيناء ونقب فلسطين إلى أربعة مناطق محدودة التسليح منها، ثلاث مناطق في نقب سيناء (المناطق أ، ب، ج) ، ومنطقة واحدة (المنطقة د) في نقب فلسطين، وحصول الدولتين على مساعدات عسكرية واقتصادية. وكان أهمها اقتصاديا هي أن تستمر إسرائيل في الحصول على النفط من حقل (علما) في سيناء بواقع 30 ألف برميل يوميا، وإقامة علاقات اقتصادية كاملة بين الطرفين، مع التزام أمريكي بمساعدة الطرفين عسكريا واقتصاديا.

مبدأ نتنياهو «السلام مقابل السلام» يعني إسقاط ربط العلاقات بين إسرائيل والدول العربية بالقضية الفلسطينية

قامت المفاوضات على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام، وأن التطبيع هو ثمن الانسحاب الإسرائيلي من سيناء، وكان الانسحاب شرطا مسبقا لبدء مفاوضات التطبيع. الأكثر من ذلك، أن الرئيس السادات رحمه الله، قرر قبل بداية المفاوضات أن يكون التطبيع تحت إشراف الدولة، وذلك وفقا لصيغة يمكننا أن نطلق عليها صيغة «التطبيع المُدار» managed normalization.

وقد صاغ السادات رؤيته للتطبيع المدار على قصاصة من الورق، عنونها بخط يده بعنوان «التوجيه الاستراتيجي» احتوت على أربعة أو خمسة أسطر قليلة الكلمات، تؤكد على عدة خطوط حمر، أهمها عدم السماح لإسرائيل بإقامة استثمارات في سيناء، وعدم السماح للشركات الإسرائيلية بإقامة علاقات مع شركات القطاع العام المصرية، وإشراك البيروقراطية المصرية (وكلاء الوزارات) في المفاوضات بشأن قواعد التعامل التفصيلية في مسائل مثل، البريد والاتصالات والنقل وغيرها. وكانت وجهة نظر السادات أن إشراك البيروقراطية المصرية مفيد، لأنه سيفرغ التطبيع من مضمونه، وأنه سيطيل أمد المفاوضات، بما يخلق حالة تشبه صب الماء البارد على طموحات الإسرائيليين التطبيعية، التي كانت تذهب إلى أن التجارة المشتركة بين البلدين يمكن أن تصل في بداياتها إلى مئات الملايين من الدولارات، ثم تنمو إلى مليارات الدولارات فيما بعد. وقد التزمت لجان مفاوضات التطبيع بكل عناصر «التوجيه الاستراتيجي» وكان المرحوم اللواء طه المجدوب يشرف على مراجعة الالتزام به يوميا. وقد أسفر تنفيذ اتفاقيات التطبيع عن ظهور مصطلح «السلام البارد» الذي أطلقه السياسيون الإسرائيليون لوصف حال العلاقات بين البلدين. وأصبح «السلام البارد» هو الظاهرة التي أدت إلى وقوع رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن في حالة اكتئاب سياسي، بعد اتهامه بأنه أعاد سيناء إلى مصر مقابل ورقة عديمة القيمة. ومع أن بيغن حاول تعويض ذلك بقرار ضم الجولان عام 1981 فإن حالة الاكتئاب السياسي لازمته حتى خروجه من الحكم. وبعد مصرع السادات على أيدي متطرفين إسلاميين، لم يلبث السلام البارد أن حصل على شحنة دافئة، بتعديل قانون الاستثمار، في أوائل حكم الرئيس الأسبق محمد مبارك، للسماح بالاستثمار الأجنبي في سيناء، وتوسيع نطاق التطبيع في مجالات مهمة على رأسها الزراعة والصناعة والتنسيق الأمني.

ومنذ تولي إسحق شامير رئاسة الحكومة الإسرائيلية عام 1983 طورت إسرائيل صيغة جديدة للعلاقات المستقبلية مع العرب، تهدف إلى استبعاد الأرض من معادلة السلام. وقامت الصيغة الجديدة على أساس مبدأ «السيادة الإسرائيلية على الأرض، والحكم الذاتي للسكان». في ذلك الوقت كانت سيناء قد عادت لمصر، وتم إقرار تطبيق القانون الإسرائيلي على هضبة الجولان، رغم مخالفته لقرار مجلس الأمن رقم 242 لسنة 1967. المبدأ الجديد لم يغير الوضع القانوني للسكان الفلسطينيين، لكنه سمح لإسرائيل بممارسة السيادة على الأرض، وما تحتويه من موارد وثروات. وتجلى ذلك في إقامة المستوطنات، ومشاريع البنية الأساسية لربط الضفة الغربية بإسرائيل، وشق الطرق لتقطيع أوصال التجمعات السكانية الفلسطينية، وتغيير طبيعة الأماكن بما في ذلك القدس الشرقية. ولم تنجح اتفاقات أوسلو في منع النشاط الاستيطاني أو الحد منه.

ومن أجل ترويج مفهوم السيادة على الأرض، تبنت إسرائيل حملة داخل الأمم المتحدة، وفي كل المحافل القانونية الدولية تقريبا، تدفع بأن الضفة الغربية هي «أرض متنازع عليها» وليست أرضا «محتلة» ومن ثم لا تخضع لاتفاقيات جنيف بشأن الأراضي المحتلة. وجرى تبرير هذا الدفع القانوني بعدم وجود دولة فلسطينية عندما قامت إسرائيل باحتلال الضفة، التي كانت خاضعة للإدارة الأردنية، وأن إسرائيل ورثت السيادة عن الدولة العثمانية، عن طريق سلطة الانتداب، ثم حرب إقامة الدولة عام 1948. وقد تبنت الإدارة الأمريكية هذا المفهوم، وهو ما مهد الطريق لاعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة للدولة، وتبني الإدارة الأمريكية الحالية لمفهوم لا يعتبر المستوطنات غير شرعية، أو أنها عقبة في طريق السلام. ومع إصرار إسرائيل على التكييف القانوني لمشكلتها مع الفلسطينيين بأنها مجرد نزاع على ملكية أراض في الضفة، فإن معادلة العلاقات الطبيعية مع الدول العربية لم تعد تتحمل أن تشمل مقايضة الأرض بالسلام. ومن ثم فإن قول نتنياهو بمبدأ «السلام مقابل السلام» يعني سقوط مبدأ الأرض مقابل السلام، وهو ما يساوي عمليا «تقنين الاحتلال» الإسرائيلي للضفة الغربية، و»تطبيع الاحتلال» واعتباره جزءا من طبيعة الأشياء في العلاقات بين إسرائيل والدول العربية. يؤكد نتنياهو أن مبدأ «السلام مقابل السلام» هو الأساس الذي تقوم عليه اتفاقية إقامة العلاقات بين إسرائيل والإمارات. ولا توجد دولة عربية غير الإمارات حتى الآن تتعامل رسميا مع إسرائيل على أساس مبدأ «تقنين الاحتلال» وإسقاط مبدأ «الأرض مقابل السلام». كما أن القوى السياسية الرئيسية في العالم، باستثناء الولايات المتحدة، ما تزال تعتبر أن مبدأ «الأرض مقابل السلام» يمثل الأساس السياسي لجهود تسوية المشكلة الفلسطينية. كذلك فإن مبدأ نتنياهو «السلام مقابل السلام» يعني إسقاط ربط العلاقات بين إسرائيل والدول العربية بالقضية الفلسطينية، ولذلك فإن الزعم بأن تعليق قرار ضم أجزاء من الضفة الغربية يمثل تكلفة دفعتها إسرائيل للتطبيع مع الإمارات، هو زعم يفتقر إلى المصداقية، أولا لوجود انقسام في إسرائيل نفسها حول الإجراء، وثانيا لأن الولايات المتحدة تعارض التسرع في قرار الضم قبل منح الفلسطينيين فرصة للعودة إلى مائدة المفاوضات، وثالثا لأن إجراء الضم يفتقر إلى تأييد القوى العالمية الرئيسية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين. كما أن هذا الزعم يفتقر إلى المصداقية على الصعيد الفعلي، نظرا لأن نتنياهو لم يعلن تخليه عن الضم، وأن إسرائيل ماضية في الضم بدون إعلان رسمي، بتوسيع نطاق تطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية، وزيادة المستوطنات، وإنشاء طرق ومشاريع بنية أساسية جديدة، بما يجعل من فكرة إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة، مجرد حلم لا تتسع الأرض لتحقيقه. وتسعى إسرائيل خلال السنوات المقبلة إلى استنفاد أكبر قدر ممكن من الموارد التي تسمح بإقامة دولة فلسطينية، وأهمها وجود مساحة جغرافية متصلة ذات موارد كافية، بحيث لا يتبقى في الضفة الغربية للفلسطينيين ما يمكن أن يتفاوضوا عليه في المستقبل لإقامة دولتهم.

مبدأ نتنياهو «السلام مقابل السلام» لم يستقر بعد، وما تزال تجربة التطبيع مع الإمارات في بدايتها، ورغم كل ما تم الاتفاق عليه حتى الآن، فإن هذا المبدأ سيظل مهزوزا وقابلا للسقوط. وقد اتضح ذلك بقوة خلال جولة دبلوماسية «طرق الحديد وهو ساخن» التي قام بها وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو في زيارته الأخيرة لخمس عواصم شرق أوسطية، حيث فشل في إضافة أي دولة إلى قائمة التطبيع الرسمي مع إسرائيل، رغم تبشير واشنطن بقرب انضمام دول أخرى إلى الاتفاق الإسرائيلي – الإماراتي.

كاتب مصري

حبيبيى كلشى سقط من ايام 1948 و الحبل على الجرار

العرب لم تحارب ابدا ولكن ضحكوا على الشعوب وابتزوهم ماديا و معنويا و عسكريا

هم من اوجد اسرائيل