خلال استقصاء علميّ قام به خلال دراسته في «مدرسة الخدمة الاجتماعية» قام سيد عويس بالبحث عن منزل أحد الأحداث، لإجراء دراسة عنه ليكتشف بعد لأي وجهد كبيرين أنه يعيش مع عائلته في مقبرة. غيّر هذا الحادث، الذي جرى عام 1938، عويس تغييرا جذريا، وكان المقدمة التي فتحت الباب لكل بحوثه وكتبه اللاحقة (وهذه الهزة النفسية ستحصل لعويس مرة أخرى إثر هزيمة 1967).

وخلال كتابه الأول «رسائل إلى الإمام الشافعي: دراسة سوسيولوجية» اكتشف عويس، من خلال تحليله لـ163 رسالة وجهها مصريون من كافة أنحاء البلاد إلى الإمام الشافعي، ظاهرة ثقافية خطيرة يمكن البناء عليها في دراسة ثقافات الشعوب، وهي، باختصار، استمرار معالم كبرى في الشخصية الثقافية المصرية عبر آلاف السنين.

اخترقت هذه السمات في الثقافة الشعبية المصرية الحقب والعصور، رغم تغيير اللغة والدين مرتين، وبذلك فإن «الجينات الثقافية» للمجتمع المصري لم تتغير بشكل كبير مقارنة، حسبما رأى الكاتب، ببلدان مثل إيطاليا التي تعاقبت عليها أجناس كثيرة، غيرت عنصر السكان أكثر من مرة، أو إسبانيا، التي يرجع تاريخها إلى 2500 سنة، وغيّر سكانها الدين ثماني مرات واللغة ست مرات.

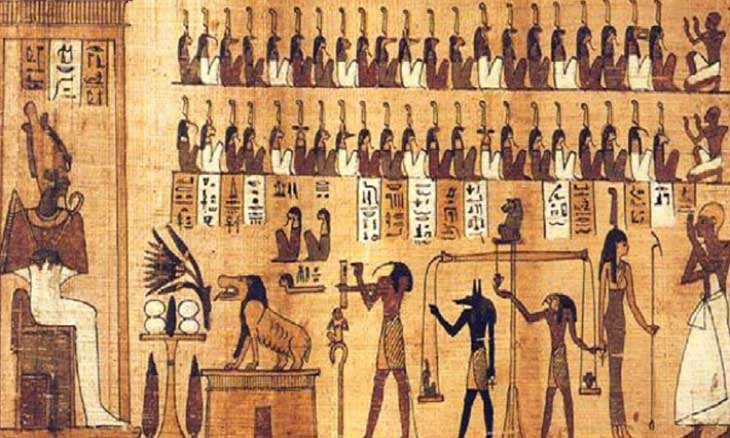

استنتج عويس، بناء على هذه النظرية المكتشفة، أن ما أخذته الثقافة المصرية لم يمسّ الجزء الأصيل والصلب منها، فالدين المسيحي وجد أرضا لتقبله، حيث استبدل المسيح أوزيريس الذي يموت ويبعث، في ما أخذت «مريم العذراء» عناصر من شخصية إيزيس، التي أنجبت حورس من دون اتصال جسدي، كما أن الدين الإسلامي الذي دخل بعد أقل من 600 عام على المسيحية وجد جذورا في الوحدانية مع «امنحتب الرابع» (أخناتون) الذي دعا لدين وحداني جديد.

«المحكمة الباطنية» وديوان السيدة زينب

إرسال الرسائل إلى ضريح الإمام الشافعي، كان أمراً مستمرا على مر الأيام والأسابيع والشهور والأعوام والأجيال، وكانت النسبة الغالبة من هذه الرسائل تأتي من أعماق الريف المصري، وتحمل في داخلها شكاوى من مجرمين أو طلبات لرد ظلم واقع، أو من الشافعي كما لو أنه يقوم، حسب ما يقول الكاتب، بأعمال متعددة هي «من صميم اختصاصات وزارات ومصالح الداخلية والعدل والشؤون الاجتماعية والعمل والصحة».

انتبه عويس إلى مخالفة رسائل المصريين للشافعي للتقاليد الرسميّة الدينية التي تحرّم هذه الظاهرة، كما انتبه إلى أن السائقين يدفعون أجر الخطاط من مالهم الخاص ويصرون على الكتابة، رغم «عدم موافقة الدولة» على هذه الكتابة.

يطالب عدد من هذه الرسائل الإمام الشافعي بـ»عقد جلسة هيئة المحكمة الباطنية»، ويحدد بعض مرسلي الرسائل أعضاء هذه المحكمة بـ»الأربعة الأئمة والأربعة الأقطاب وصاحبة الشورى رئيسة الديوان السيدة زينب بنت الإمام علي وإخوتها الحسن والحسين»، فيما تقول رسالة أخرى: «أما بعد فأوصي يا إمامنا يا شافعي وأنت يا حسن وأنت يا حسين وأنت يا أم هاشم وأنت يا ست زينب وأنت يا قطب الرجال يا متولي وأنت يا سيدي أحمد يا رفاعي. أن تتصرفوا بمعرفتكم من اللي سرق الجاز والدقيق والسمنة والأنجر. منتقم جبار من الطغيان وابن الحرام».

تقوم «المحكمة الباطنية»، إذا استخدمنا نظرية عويس، على إبدال أسماء آلهة فرعونية بأسماء شخصيات إسلاميّة، ورغم القيمة الكبرى التي تعطيها الرسائل للإمام الشافعي، فإن إعطاء السيدة زينب (أم هاشم) دور «رئيسة الديوان»، يستعيد دور إيزيس الإلهة العليا في مملكة الموتى ورئيسة أهل السماء (وأحيانا دور إلهة العدالة الفرعونية ماعت أو ماعاط)، ومن الواضح أن إعطاء السيدة زينب هذا الدور المقدس على علاقة بكونها أخت الإمام الحسين (سيّد الشهداء)، الذي يأخذ هو أيضاً دور أوزيريس.

تظهر فكرة «المحكمة الباطنية» توق المهمشين والبؤساء والمظلومين المصريين، لوجود نظام دينيّ أكثر عدالة وأقوى من النظم الأرضية التي تسمح للمجرمين الأقوياء وللمسؤولين بالتعدّي على حقوق الضعفاء، وهو خيط قام سيد عويس بمتابعته وتطويره في كتابه «هتاف الصامتين» الذي حلل فيه ظاهرة الكتابة على هياكل المركبات في المجتمع المصري، واعتبر أنه أمام «جهاز شعبي من أجهزة الإعلام في مجتمعنا المصري» وأنه «أمام ظاهرة اجتماعية فريدة من نوعها».

انتبه عويس إلى مخالفة رسائل المصريين للشافعي للتقاليد الرسميّة الدينية التي تحرّم هذه الظاهرة، كما انتبه إلى أن السائقين يدفعون أجر الخطاط من مالهم الخاص ويصرون على الكتابة، رغم «عدم موافقة الدولة» على هذه الكتابة، ولاحظ أن العبارات الشعبية تشكل نسبة 38.5% من العبارات التي جمعها على مدى 3 سنوات، وأن الأشكال الدينية تشكل نسبة 32.3، وكل هذه الملاحظات، في رأيي، تظهر نفوذ الثقافة الشعبيّة (العابرة للأديان) وسطوة التديّن الشعبي المصريّ، كما تظهر اتجاهاً لرفض الطقوس الرسميّة للدين والمقاومة السلبيّة للدولة وقوانينها.

من الغريب، على سبيل المثال، ألا يكون عويس قد انتبه إلى المقاربات بين الحالة المصرية والعراقية، وحلول الديانات القديمة في الديانات اللاحقة عليها، المسيحية والإسلامية.

الشافعي وطلب «إفناء إسرائيل» حالاًّ!

يطلب كاتب رسالة في 5 أكتوبر/تشرين الأول 1955 من الإمام الشافعي «عقد جلسة شريفة يحضر فيها معه سيدنا الحسين وسيدنا الحسن والست زينب أم هاشم وجميع أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون من الله مسح إسرائيل اليهود وإزالتها من على وجه الأرض المقدسة في هذا الأسبوع والرد يفاد حالا بإذن الله».

وهذا الطلب فريد من نوعه لأنه لا يتطرّق لشكوى من ظلم فرديّ أو طلب خاصّ ولكنّه يتنكب عناء كتابة رسالة إلى الإمام الشافعي للكتابة في شأن عام، متجاوزا قضايا الظلم والجرائم والسرقات الواقعة على أفراد بعينهم، إلى مسألة ظلم عام يتجاوز الفرد ويتجاوز بلده أيضاً، ونجد مثل هذا المثال في كتاب عويس «هتاف الصامتين» ففي تجميعه الطويل للعبارات على السيارات يجد عبارتين على علاقة بالرسالة السابقة، حيث ترد جملتا «فلسطين عروس ومهرها الدم»، و»فلسطين هترجع» مخطوطة على سيارتين.

وتنبّه هذه الأمثلة، على قلّتها وفرادتها، إلى فرصة كبرى لم ينتبه إليها سيد عويس وهي تطوير نظريته التي قام بتأطيرها وتخصيصها بالمجتمع المصريّ لتطبيقها، أو على الأقل، التفكير والدعوة إلى تطبيقها في مجتمعات أخرى، والقارئ لكتبه كلها، بما فيها سيرته الذاتية «التاريخ الذي أحمله على ظهري»، يجد حالة وله الكاتب الشديد بالمجتمع المصريّ (يتنازع مع التألم على أحواله)، وهو ما أدّى إلى إضعاف إمكانيّة رؤية أفكاره مطبقة على مجتمعات أخرى، رغم وجود تشابهات كبيرة، كما أن الاستغراق في العمل التفصيلي حول أعداد الرسائل أو العبارات على المركبات وتحليلها المستفيض، أخفى طاقة هذه الفكرة العظيمة على التحوّل إلى نظرية في مجالات تطبيق هائلة، في فروع أخرى من العلوم الإنسانية.

من الغريب، على سبيل المثال، ألا يكون عويس قد انتبه إلى المقاربات بين الحالة المصرية والعراقية، وحلول الديانات القديمة في الديانات اللاحقة عليها، المسيحية والإسلامية، وتلبّس عناصر قديمة، كما في حالة البكاء على موت تموز، الإله العراقي، التي استمرت لاحقا في حالة البكاء على استشهاد الحسين. إضافة إلى ذلك فقد كان ممكنا التوسع أكثر والنظر في تموضع الأديان القديمة في الأيديولوجيات الحديثة، وتجليات ذلك في الفضاءات السياسية العربية والعالمية أكثر من واضحة، وأحد من قاموا بالانتباه إلى ذلك الكاتب الروماني مرسيا إلياد في «المقدس والمدنس»، والكاتب الفرنسي ريجيس دوبريه في كتابه «نقد العقل السياسي»، وكذلك الكاتب والفيلسوف البريطاني جون غراي في «قداس أسود: الدين القيامي وموت اليوتوبيا».

٭ كاتب من أسرة «القدس العربي»

هناك أيضاً عادة االإحتفال بالأربعين للمتوفي! وهي عادة فرعونية قديمة حين يستغرق تحنيط الشخص أربعين يوماً!! ولا حول ولا قوة الا بالله

أستاذ حسام شكرا على هذه التغذية الفكرية

أضيف هنا أن مؤلفات الدكتور خزعل الماجدي حول الديانات القديمة تكون مرجعا هاما لتطور الفكر الديني عند الانسان والديانات القديمة قبل الديانات التوحيدية

شكرا اخي سوري. خزعل الماجدي هو بالتأكيد مرجع مهم في موضوع الديانات القديمة.

يتفق الكثيرون على ان الديانات الشرقية الوثنية لم تختفي كليا بل تسللت بعض

–

عاداتها الى اتباع الديانات التوحيدية اللاحقة من بين تلك الطقوس المتسربة

–

بالاضافة لمثال انتقال الحزن و البكاء من تموز الى الحسين كما اشرتم استاذي

حسام الدين الاحتفال بميلاد السيد المسيح في الخامس و العشرين

–

من كانون الاول و قيل انه قديما كان يحتفل في ديانة شرقية سرية بإلاه شرقي

–

في نفس التاريخ شكرا على مجهوداتك المثمرة

–

تحياتي

نعم هذا جانب مهم كبير من الموضوع وتطبيقات الشغل عليه مفيدة جدا. هذه كانت محاولة مني لتلمس الظاهرة لا اكثر.

تحية لالاستاذ حسام

بالتاكيد الشعوب تتوارث عاداتها وتقاليدها ولكنها تغير اهدافها بحسب المرحلة والعراق ممكن ان يكون مثالا جييدا لهذه الحالة ففي العراق تتوارث كل اطيافه (خضر الياس) او الخضر او مار جرجيس فالكل يحتفل به ولكن على طريقته وهنااك العزاء وعدد الايام فتجد في العراق اليوم الثالث والسابع والاربعين احتفاءا بالمتوفي وكذلك عندما تشيع العراق الجنوبي نقل كل حزنه واهاته الى الفن الشعبي في الغناء وفي عزاء الحسين

نعم اخي سلام عادل. تـأثيرات هذه الظاهرة كبيرة ويمكن اكبر مما نقدر. مثير فيها ان بقايا من الديانات واللغات والافكار والصور القديمة تستمر عبر العصور وتتقنع بأشكال مختلفة