بدرجةٍ عاليةٍ من اليقين، نستطيع أن نقرر أن دائرة الحماس التي صاحبت السيسي تنحسر، وأن الآمال الكبيرة والتصورات التي لا يحاكي غموضها سوى غموضٍ مماثلٍ لمصدرها ومبرراتها، تتبدد يوماً بعد الآخر، على وقع الصعوبة المتزايدة للمعيشة وتكلفتها، التي كانت باهظة فأصبحت الآن لا تطاق.

في لحظةٍ معينة، في الفترة التي أعقبت تنحي مبارك بدا المستحيل ممكناً، وآمن كثيرٌ من الناس في إمكانية إحداثٍ تغييرٍ حقيقي، بقدر ما هو عميق يشمل كل شيءٍ في حياتهم فيعدل الميزان، ويحسن في المقام الأول من أوضاعهم المعيشية، ويفسح المجال أمام الحريات السياسية (وإن كنا نعترف بأن المهتمين بها أقل بكثير) ودرجةٍ أوفر من الكرامة؛ آمنوا بحكايةٍ كبيرة يستطيع كلٌ منهم أن يكون طرفاً فيها، ناسجاً في خيوطها المتشعبة، التي لا حصر لها، من دون أن تكون لذلك تكلفةٌ باهظة، من سجنٍ أو إعاقةٍ أو موت، بما يشرد ذويه في مجتمعٍ فاقدٍ للضمانات.

لكن ذلك الحلم أو الوهم، لكلٍ أن يسميه ما شاء، قد تبدد، فعاد كلٌ يراعي مصالحه الشخصية، الفردية تماماً، متعايشاً متكيفاً مع الظروف، متحايلاً على الأوضاع مهما زادت قسوتها. لقد التفتوا إلى الحكايات الصغيرة، حكاياتهم الخاصة، وكثيرون شعروا بالذنب والخجل من إيمانهم، ولو لوهلةٍ بسيطة، بسرديةٍ أو حكاية تحررٍ كبيرة.

والشاهد أن النظام والواقع لم يمهلهم كثيراً، فالسيسي كضابطٍ (أو بعقلية صف ضابطٍ بالأدق) يحرص على إثبات كفاءته وأن «هناك شغل» يؤمن بأن «الحركة بركة» فاندفع في مشاريعٍ كثيرة، من دون دراسة جدوى باعترافه الشخصي المفاخر، وبالمثل فهو لم يمهلهم كثيراً أيضاً، إذ انقض عليهم ومن كل الزوايا يكيلهم الفقر والإفقار فقرين أو ثلاثة، فجردهم بخطىً سريعة من الدعم من ناحية، ومن الأخرى يحاول سحب ما تبقى في جيوبهم من جنيهاتٍ لعلها شحيحة في صورة ضرائب وأموالٍ مستحقة، تحت هذا البند أو ذاك، بدعوى تقنين أوضاعٍ تركت لتتفاقم وتصل إلى ما هي عليه اليوم، على مدى عقودٍ طويلة، أي أن الحياة والنظام لم يبخلا على الناس بالحكايات الصغيرة لما فقدوا الأمل في خيرٍ من حكاية الثورة الكبيرة، فلا تجدن ثلاثة أسابيع أو شهراً يمضي، من دون حدثٍ ما يزعج الناس ويكلفهم مالاً، ويثبت لهم مرةً أخرى مدى توهمهم في النظام الذي لم يخف انحيازاته الاجتماعية بطريقةٍ عمليةٍ ذات شأنٍ قط.

لا يحق لأحدٍ لم يكتو بنار النظام، لم ينزف أو يتألم، لم يخسر عزيزاً أن يوجه الغاضبين والشامتين أو يزايد عليهم

آخر الجلبة التي عاشها الناس في الأيام السابقة، كان نجومها الدولة وإعلاميين من نجوم التوك شو؛ أما عن الدولة فبعد تصريحاتٍ عن ضرورة تحديد النسل، لم تلبث أن أصدرت تعديلاً على قانون الشهر العقاري الخاص بتسجيل ملكية العقارات، ما أثار قلقاً وغضباً وهلعاً بالغاً، لما يعنيه من مطالباتٍ بمبالغ طائلةٍ نسبياً، ومن ناحيةٍ أخرى ارتأى أن ينافق النظام، فعزا مدعياً أن أهالينا في الصعيد ينجبون بغرض التربح من أبنائهم، إما بإرسال الصبية للعمل في ورشات الحرف اليدوية، أما الصبايا فيعملن خادماتٍ في البيوت. بطبيعة الحال أثار ذلك غضباً عارماً وانتقاداً لم يستطع المسؤولون حياله إلا إيقاف المذيع، بيد أن إعلامياً آخر لعله الأشهر عمرو أديب، تعرض لحادث سيرٍ مروع فنجا بأعجوبة على ما يقولون، وبطبيعة الحال أيضاً تناقلت وسائل الإعلام سيارته المحطمة، ولم يكن من الصعب تبين سعرها الذي يصل قرابة الأربعة ملايين جنيه على ما وصلني، ومن ثم التساؤل عن الراتب المذهل الذي يتقاضاه. هل من المدهش أن يشعر الكثيرون بأن ثمة حصاراً أو طوقاً مفروضاً عليهم؟ فمن ناحيةٍ تترسخ قناعةٌ بأن هذا النظام وحكومته لا هم لديهم سوى جباية الأموال والاستيلاء على كل ما في جيوبهم، إنها منحازة طبقياً ضدهم ولا يهمها إلا الطبقة المخملية، التي يركب إعلاميوها المعبرون عنها سياراتٍ بملايين الجنيهات، بينما يدعونهم لتحمل الفقر من أجل مصر ويهينونهم، وهل من الدهش أن يشعر الناس بالشماتة لدى مصاب أحدهم، أو يسخر من كل هذا الوضع العبثي؟ ما الذي تبقى أمام الناس سواهما، أمام نظامٍ يتمترس وراء أسلحةٍ فتاكة ولا يتورع عن استخدامها لأتفه سبب؟

لديّ قناعة بأن الناس يعيشون الآن فترة انقشاع الوهم الذي بنوه، مدفوعين باليأس والإحباط من تدهور الوضع الأمني والاقتصادي، أراد الناس تصديق السيسي؛ ساعده كثيرون طوعاً (على الأقل في البداية) باختيار التصديق، وبينما طفق هو يرمم النظام وأجهزة الدولة، وعلى رأسها الأذرع الأمنية، رمموا هم أوهامهم عن مصر ومكانتها التي يتصورون، ويؤمنون بأنه حقٌ أو عنايةٌ إلهية تعهد بها مصر، ولم يكن السيسي ونظامه في حاجةٍ لأكثر من ذلك: الوقت والتسليم؛ بيد أن الانحيازات الاجتماعية والاقتصادية هي هي، لم تتغير منذ البداية، ولا يحتاج المرء لأكثر من مراجعة الإجراءات والتصريحات. من اللطيف والمدهش في آنٍ معاً، أن ينعى بعض مدعي التقدم على الناس مشاعر الشماتة تلك في عمرو أديب، أو أي ممثلٍ للنظام يتعرض لحادثٍ أو كارثة؛ كنت أظن أن مهمة المثقف الأولى ومسؤوليته هي الفهم، وعلى صعيدٍ آخر، من يملك حق اعتلاء منصة الأخلاق ليعظ الناس ويوبخهم وينتقدهم وينعى عليهم غياب الأخلاق في وضعٍ برمته بذيء؟

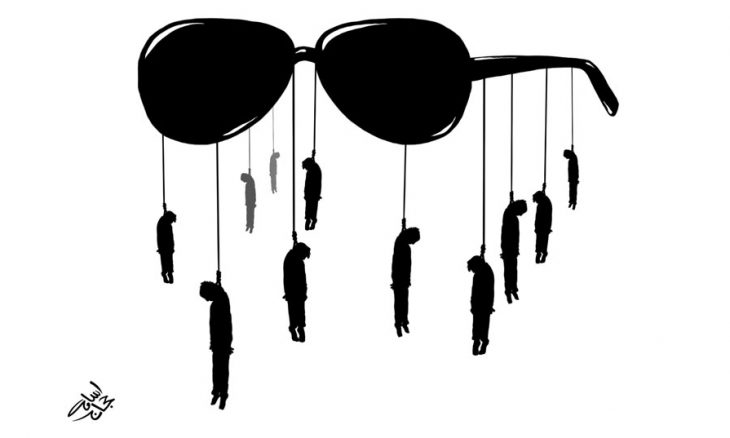

لا يحق لأحدٍ لم يكتو بنار النظام، لم ينزف أو يتألم، لم يخسر عزيزاً أن يوجه الغاضبين و الشامتين أو يزايد عليهم. إن حقبة الثورة المضادة، على دمويتها، تظل فترةً رماديةً وباهتة، تتساقط فيها ورقة التوت شيئاً فشيئاً، ومعها غشاوة الوهم التي اختارها الناس أو رضوا بها، ولا بد أن يصاحب ذلك الغضب الذي قد يعبر عن نفسه بالشماتة هنا والسخرية هناك. لم يصل الناس بعد للمقدرة على الثورة، فهم مرهقون وتجربتهم السابقة في غياب تنظيمٍ ثوري غير مشجعة، وملأى بالإحباطات، وعلى ذلك تصبح السخرية والشماتة وسائل مقاومة، وإن عدها البعض سلبية؛ بيد أن نماذج عديدة في التاريخ تعلمنا أن أول لحظات سقوط النظام هو الغضب المكتوم الذي يعبر عن نفسه بالاستخفاف والسخرية. ربما لا يحب الناس أن يعترفوا بالشماتة، لكنه القمع يمسخ الأرواح ويخرج من الناس أسوأ ما فيهم، يصيغهم في قوالب قد لا تروق لهم ولا ترضيهم. لا يعني ذلك أنني أعفي الناس من أي مسؤولية، أو أضع تصرفاتهم فوق المساءلة أو محل قداسة، على العكس تماماً، وغاية ما هنالك أنها محاولةٌ للفهم وقراءة المؤشرات. في يقيني إنهم بشكلٍ أو بآخر أسهموا في خلق هذا الوحش طمعاً في حلولٍ فردية، وها هو ذلك المسار يثبت فشله ويؤكده يوماً بعد آخر. عاجلاً أم آجلاً سيضطر الناس لمواجهة الواقع عارياً تماماً، سيتعلمون، وسيدركون أن الخلاص الفردي وهم الأوهام، وأنه لا مخرج ولا بديل إلا في مسارٍ جماعي وتغيير النظام.

كاتب مصري