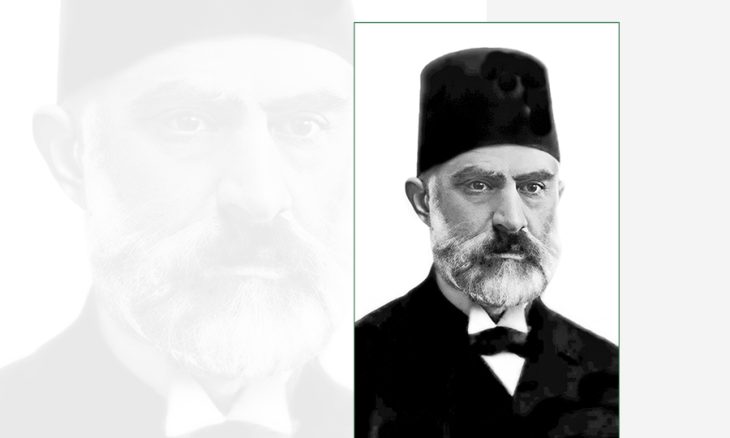

نافع باشا الجابري

يشكل مصطلح «التخيّل التاريخي» أحد أكثر الإشكاليات حاجة للبحث في ما يتعلق بالأنواع الأدبية وحدودها ووظائفها، بل يمكن حتى النظر إلى المكونين اللذين يتألف منهما هذا المصطلح ــ «التخيّل» و»التاريخ» ــ على أنهما يمثلان تعبيرين متعارضين. ولعل من نافلة القول إن «التاريخ» هو حقل معرفي قائم على دراسة الأدلة، والشواهد، والمخطوطات، والمسكوكات، والوثائق، والعمائر، والصحف، والكتب، وأي قطع أثرية سواها، التي يجري القبول بها في أغلب الأحيان باعتبارها تمثل مصادر ملموسة تستند إلى حقائق عن الماضي، بينما يمكن أن يوصف «التخيّل» بأي شيء إلا بأنه واقعي، نظراً لأنه يقوم على أساس إعمال المخيلة والابتكار والابتداع. والواقع إن ما يوصف بأنه واقعي وحقيقي، عنينا المدعم بالحقائق والمبني عليها، يناقض ما هو من صنع المخيلة البشرية، فضلاً عن أن «الحقيقة» هي المعنى المغاير تماماً لـ«التخيّل».

ولا يعد «التخيّل التاريخي» وهو مصطلح يرى الناقد والباحث العراقي عبدالله إبراهيم ضرورة أن يحل مكان المصطلح الآخر المعروف بتعبير «الرواية التاريخية» شكلاً خالصاً من التخيّل بقدر ما أنه يستلهم التاريخ ويعيد استحضاره، مهما كانت المصادر التي يستقي منها الروائي معطياته موضع شك. ويمكن القول، بهذا المعنى، إن الروائي والمؤرخ يقفان من الحقيقة على طرفي نقيض، وبالتالي، فإنه يجوز للروائي ما لا يجوز للمؤرخ، نظراً لتفلت الروائي من الالتزام بما تعارف عليه المؤرخون من قواعد المنهج العلمي في دراسة التاريخ وكتابته وتوثيقه. وتتمثل المهمة الملقاة على عاتق الباحث، والمؤرخ، والمشتغل في التاريخ، أياً تكن التسمية، في البحث عن أدلة متينة يركن إليها بالرجوع إلى المصادر التي يعتمد عليها في سردياته وتحليلاته، وما يخلص إليه من استنتاجات، ولاسيما عندما يتناول بالبحث والدرس مراحل تاريخية كثر فيها الجدل، نظراً لما تنطوي عليه من حساسية قد تكون ما تزال راهنة، بينما نرى أن الروائي، في المقابل، متحرر من التقيد باستخدام أدوات البحث التاريخي التي يعتمد عليها المؤرخ، بل باستطاعته أن يطلق العنان لمخيلته في روايته المستوحاة أحداثها وشخصياتها من التاريخ.

المؤرخ متقمصاً دور الروائي

تنبع المشكلة الحقيقة التي قد تعتري الكتابة التاريخية من تلاشي الحدود الفاصلة بين التخييل التاريخي ورواية التاريخ، وتبادل الروائي والمؤرخ الأدوار في ما بينهما على نحو ما يتجلى حينما ينتهج المؤرخ أسلوب الروائي في سرد الوقائع التاريخية. ولعل من أبرز الأمثلة الصارخة على تقمص المؤرخ دور الروائي وانقطاعه، بالتالي، عن تأدية وظيفته التوثيقية والاستقصائية ما وقفت عليه، بحكم اهتمامي بالتاريخ السوري المعاصر، خاصةً الحقبة العثمانية المتأخرة، من توافر الكاتب البريطاني الذائع الصيت باتريك سيل (1930-2014) على مخيلة خصبة أفاد منها وأدمجها في البنية السردية لكتابه «رياض الصلح والنضال من أجل الاستقلال العربي» (2010) بأسلوب يمازج فيه بين السرد المعزز بالخيال والاتكاء على التاريخ، كما تجلى ذلك في تناوله لرجل السياسة الحلبي البارز نافع باشا الجابري، الذي كانت كريمته السيدة فائزة الجابري متزوجة من رياض الصلح (1894-1951) رئيس الوزراء اللبناني.

هل رفض الجابري حقاً استقبال الملك فيصل الأول؟

يطالعنا سيل في كتابه هذا بأقصوصة تنتمي إلى السرديات الحكائية أكثر منها للواقعة التاريخية المثبتة، التي أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها من نسج مخيلة جامحة لا يضبطها ضابط. يزعم سيل أن الوجـيه الحلبـي البارز والبرلماني العثماني السابق نافع باشا الجابري، وقف بحدة أمام محاولات فيصل مسك العصا من منتصفها مع قرب احتلال الجيوش الفرنسية الغازية المناطق الداخلية في سوريا، بالتزامن مع انقسام الشارع السوري بشأن قدرته على التصدي لذلك الغزو، حينما اقترح رضـا الـصلح، وزير الداخلية يومئذ، على فيصل بعد تنصيب المؤتمر السوري – البرلمان له ملكاً على سوريا (1920) بالاسم فحسب، على حد وصف سيل، القيام بجولة في المدن السورية لحشد الدعم لسياسته تبدأ في حلب.

ويردف سيل أنه أرسـل رياض الصلح وصديقه سعد الله الجابري شمالاً ليطلبا من نافع باشا، شقيق سعد الله الأكبر، استقبال الملك فيصل في دارته، أثناء قيامه بزيارة عاصمة سوريا الثانية، لكن نافع باشا رفض ذلك رفضاً قاطعاً، متمرداً على تقاليد الضيافة العربية، وتحول الأمر إلى خلاف سياسي كبير، فصاح بأن على «الملك» أن ينـسى لقبه ويتصرف بوصفه قائد ثورة حقيقيا حتى يتأكد من حدود «مملكته» علـى الأقـل. وأن هذا البدوي الذي كان صلباً في ما مضى تغير ولينت رفاهية السلطة عريكته، وأضاف أن الملك والثوري لا يجتمعان مثلما يتعذر أن يكون للفيل جناحان. حـزن رضا الصلح لأن نافع باشا رفض بشدة استقبال فيصل، لكن زيارة حلب سـاعدت في تزايد حدة خيبة أمل ابنه رياض من فيصل.

يطالعنا سيل في كتابه هذا بأقصوصة تنتمي إلى السرديات الحكائية أكثر منها للواقعة التاريخية المثبتة، التي أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها من نسج مخيلة جامحة لا يضبطها ضابط.

هنا تنتهي الأقصوصة المزعومة التي يوردها سيل، تلك الأقصوصة التي لا تستقيم مع المنطق التاريخي في ضوء حقيقة مؤداها، أن آل الجابري كانوا إبان هذه المرحلة الانتقالية التي شهدت التحول العاصف من «العثمنة» إلى «العروبة» من أبرز الداعمين لفيصل في حلب، تلك المدينة البعيدة آنذاك عن الحركة العربية، بل والسائرين في ركابه والمتماهين مع نهجه السياسي؛ فكان كبيرهم يومئذ مراد الجابري، شقيق نافع باشا، أحد الموقعين القلائل على عريضة «أعيان حلب» المتضمنة مبايعة الحسين بن علي ملكاً (1918) ومثل كل من سعد الله وابن عمه الشيخ عبدالحميد الجابري تلك العائلة في المؤتمر- البرلمان وكان كلاهما من الموقعين على وثيقة إعلان الاستقلال التي تضمنت مبايعة فيصل ملكاً، بينما اضطلع فاخر الجابري، وهو شقيق آخر لنافع باشا، بدور مهم في محاولة إقناع النخبة الحلبية التي كانت ما تزال في معظمها تدين بالولاء للعثمانيين بالقبول بفيصل وحكومته، والحد من تأثير الدعاية المؤيدة للحركة الكمالية، وفقاً لما أورده جعفر باشا العسكري حاكم حلب في مذكراته، فضلاً عن اختيار فيصل لإحسان الجابري، أحد أشقاء نافع باشا أيضاً، ليكون رئيساً للتشريفات بعد تنصيبه ملكاً.

لكن الأمر اللافت للنظر، الذي يستحق التوقف عنده تقاعس باتريك سيل، وهو الباحث الاستقصائي، عن جمع المعلومات الأساسية المتعلقة بسيرة حياة نافع باشا. ولعلي أشير بهذا الصدد إلى حقيقة تغافل عنها سيل، وهي أن تاريخ وفاة الجابري يصادف 14 تشرين الأول/ أكتوبر 1917 كما هو مدون على شاهدة قبره، أي قبل بداية العهد الفيصلي بعام، وتنصيب فيصل الأول ملكاً بثلاثة أعوام.

ولعل القارئ يتساءل هنا هل يمكن أن تكون الأقصوصة المزعومة التي يوردها سيل في كتابه مجرد هفوة عابرة وقع فيها من قبيل السهو؟ لكنني أزعم أن الهفوة أو العثرة أو الخطأ يكون في إيراد الباحث لتاريخ حدث معين، أو الخلط بين شخصيتين تحملان الاسم ذاته، أما أن تختلق مخيلة الباحث سردية تاريخية، وأن تبلغ به الجرأة حد أن يبني عليها مواقف مبتدعة ينسبها لشخصية تاريخية بعينها، بل يخرجها من قبرها ليعزو إليها أقوالاً لم تصدر عنها، فذلك مما لا يليق بمؤرخ له مكانته مثل باتريك سيل، الذي طالما كان يقدم نفسه على أنه يجمع في شخصه صفتي الباحث الأكاديمي الصارم والصحافي الرصين، وإذا افترضنا أن سيل تلقف هذه الأقصوصة من أفواه بعض حفدة الجابري وأسباطه، فإن إيراده لها بصيغة تقريرية جازمة، يؤكد أنه تعامل معها بوصفها تمثل واقعة تاريخية مثبتة لا يأتيها الباطل من أمامها ولا من خلفها، مناقضاً بذلك المنهج العلمي الذي يتبعه المؤرخون، ويحتم عليهم ألا يقنعوا بأي رواية تصلهم عن طريق التداول الشفاهي حتى تكتمل لديهم المعطيات كافة التي تتعلق بها، وألا يفصلوا فيها إلا بعد إخضاعها للمقاطعة والتدقيق والتمحيص.

الجابري بين السرديات الحكائية والوقائع التاريخية

بقيت ثمة ملاحظة لا بد من تثبيتها، مؤداها أن هنالك العديد من الشخصيات العامة في تاريخنا القريب، التي لم تنل حقها من البحث والدرس، بل نُسجت حولها أحياناً الكثير من السرديات التي تتسم بالطابع الحكائي، واتخذ منها البعض حقائق تاريخية لا يرقى إليها الشك. ولربما كان نافع باشا الجابري (1853-1917) من أشهر الشخصيات التاريخية تلك.

ولعل من الأسباب الكامنة وراء ذلك إغفال مؤرخ حلب الشيخ راغب الطباخ الترجمة للجابري في كتابه المرجعي «إعلام النبلاء» على الرغم من أنه توفي قبل عام 1926 الذي يتوقف عنده الطباخ في قسم التراجم، بالإضافة إلى إهمال مؤرخي حلب الطباخ والشيخ كامل الغزي معاً تتبع أخباره في كتابيهما المرجعيين. وكذلك خلو «الأرشيف العثماني» الذي يتضمن السير الذاتية لرجال الدولة العثمانية وأركانها وموظفيها من أي ترجمة رسمية له.

وسأحاول في هذه العجالة أن أورد بعضها، فمن ذلك الزعم بمجاهرته العداء للسلطان عبدالحميد الثاني (1842-1918) و»استكثاره رزق السلطان من بيت المال» وفقاً لما أورده الغزي في مقالته عن المفكر عبدالرحمن الكواكبي المنشورة في مجلة «الحديث» (1929) وأن ذلك كان السبب وراء حل السلطان لمجلس النواب العثماني – المبعوثان الأول (1877-1878) في حين أن المؤرخ التركي البارز حسن كيالي يؤكد بالاستناد إلى محاضر جلسات المجلس أنه لئن كان الجابري ينتمي إلى ما يمكن تسميته من منظور نسبي بالمعارضة في ذلك المجلس، فإنه «عارض توجيه أي نقد للسلطان» ونأى بنفسه عن الخوض في القضايا الحساسة المتعلقة بإبعاد مدحت باشا، مكتفياً بانتقاد بعض أعضاء الحكومة وحسب، ما يثبت بأن ما ذكره الغزي ينتمي إلى السردية الحكائية البعيدة عن الواقعة التاريخية.

ومما يندرج في هذا الإطار نزع بعض الكتب المتأخرة تسمية «قسطل عين التل» عن حوض المياه الشهير الذي شيده أحمد جمال باشا ضمن ساحة باب الفرج، حينما جرّ مياهها إلى مدينة حلب إبان الحرب العالمية الأولى، واستبدالها بتسمية لا سند تاريخيا لها هي «ميضأة نافع باشا» في حين أن ما شيده الجابري في تلك المحلة هو مبنى يُعرف باسم «بناية النافعية» التي استثمرها بوصفها مقهى شعبياً يعلوه فندق، بالإضافة إلى ذلك كله، تطالعنا وسائل التواصل الاجتماعي بمقولة واسعة الانتشار يُنسب للمهندس مجد الدين الجابري (1909-1967) رئيس بلدية حلب قولها بمناسبة تدشين الحديقة العامة في نهاية عقد الأربعينيات «هذه ملك حلب، أخذها جدي نافع باشا هدية من السلطان العثماني، وأنا أعيدها لسكان حلب» وهي المقولة التي وجدت طريقها إلى بعض المقالات الصحافية، لكن الدارس المدقق يعلم علم اليقين إنها مقولة لا أساس لها من الصحة، نظراً لأن الأرض التي أقيمت عليها الحديقة العامة هي في الأصل من أوقاف «المدرسة العثمانية» التي بناها عثمان باشا الدوركي (1730) وكانت ذريته من آل يكن في حلب هم القائمين على إدارتها، وهو ما تؤكده الجريدة الرسمية التي نشرت قرار استملاكها لأغراض المنفعة العامة إبان عهد الانتداب الفرنسي (1932).

باحث ومترجم سوري

مقالة بحثية رائعة و جهد علمي موثق و هذا الشي ليس بالغريب ابدا على الاستاذ الباحث و المؤرخ السوري ابن حلب الشهباء سليل العائلة الكريمة عمرو الملاح الذي عودنا دائما على كتاباته الرصينة و مقالاته الشيقة كل التقدير و الاحترام له