يعرف الديكتاتوريون الذين يصلون نقطة اللّاعودة بارتكابهم المجازر، في ظلّ خوفهم الغريزي الذي يتولّد بعد هذه النقطة، وبمساعدة خبراء دول أخرى يبلورون لهم ذلك، مدى أهمية ذاكرة الناس الذين مسّ الأذى عائلاتهم وأصدقاءهم وجيرانهم وأوطانهم، سواء على صعيد الانتقام أو استرداد الحقوق أو كلّ ما يقع تحت جملة ردّ المظالم. لهذا يعملون بجدٍّ ومنهجية، مستخدمين جميع وسائل الخداع والعنف، على محو ذاكرة الناس. والناسُ الذين يجتاحهم الأذى وتُشكّل الذاكرة لهم المعنى والمكان، والوجود إن عمل الديكتاتوريون على اقتلاعهم من مكانهم؛ يعملون وإن لم يعوا ذلك على حماية هذه الذاكرة بكل ما أوتوا من وسائل المقاومة؛ وغير بعيد على صعيد رد الفعل اللاواعي المباشر كمثال، ما قام به أهالي مدينة دير الزور السورية، في الوطن والمنافي، عندما دمّر نظام بشار الأسد جسرَهم «المعلق» بأرواحهم، من ملء صفحات الإنترنت بصورهم وصور أحبائهم على الجسر الذي يشّكل ذاكرتَهم، واكتمالَ أعراسهم، ورمزَ وجودهم في المكان، بكثافةٍ ملفتةٍ تشير إلى قضية تهديد الوجود.

الروائي المصري سعد القرش، بصورة مدهشة، متكاملة روائياً، مع الناس الذين يمسّ أذى الديكتاتورية ذاكرتَهم، ووجودَهم؛ يخلق أشكال حماية ذاكرة الثورة المصرية في 25 كانون الثاني (يناير) 2011، تحت نار التهديد بمحوها، ممدداً مقاومة الفناء وحماية هذه الذاكرة إلى عام «2067»، الذي يحمل عنوان الرواية. ليس على صعيد خلق روايةٍ تخترق الزمن إلى المستقبل لرؤية الماضي منه فحسب، وإنما للقول ببساطة كذلك للديكتاتوريين: «لن تستطيعوا قتل ذاكرتنا»، مهما ردمتم فوقها من تراب الزمن. إضافة إلى جعل هذه المقاومة مولّداً لتكرار الثورة، والأهمّ، فنياً، بجريان الحب المثير لإشكالاته بين الحرية ومؤسسة الزواج الطبقية وغير الطبقية نهراً، تحت تهديد قطعه بالآليين والمحجوبين وبالجنود المصنَّعين خواءً من المشاعر، وباستمرار صورة ديكتاتورٍ يشبه إلى حد بعيد بطريرك غابرييل غارسيا ماركيز في خريفه، ولا يلاحظ صانعو صورته مدى تآكلها من حتّ مقاومة الناس والزمن: «في نهاية العقد الثاني من حكم «أفندينا» انطلق الرنين الهاتفي الموحَّد. وأُطلق لقب «أفندينا»، للمرة الأولى. واختفى الاسم القديم للميدان، ويختفي تماماً من ينطق كلمتيْ «ميدان التحرير»… بالتوازي مع ترديد وسائل الإعلام للاسم الجديد «ميدان أفندينا»، ومحو كلمتيْ «ميدان التحرير» من الأرشيف الورقي بدار الكتب والوثائق، ومن أرشيف المؤسسات الصحفية، كما أُحرق الأرشيف الصوتي والمرئي في الإذاعة والتلفزيون، وأُتلفت السجلات الورقية والمسموعة والمرئية الإلكترونية. وأبقوا على قليل من التراث الصوتي والفيلمي، مع وضع كلمة «أفندينا» محل «التحرير»… ومع هذا «ظل التليفون على أذن سونهام، وبيدها الأخرى أشارت بعلامة النصر، وهمست: (التحرير). خشي رشيد أن تذهب أبعد من الهمس، وسمعها تهذي: ــ أنا في ميدان التحرير. التحرير ورحمة بابا، أحتفل بذكرى 25 يناير، عيدك وعيد بابا».

رواية «2067»، هي رواية حب قبل أي فعل سياسي آخر، ويرتقي بها الحب الشامل بمنعرجاته في التمرّد على مؤسسة الزواج، إلى رواية مهمةٍ على صعيد فنّ الرواية، وإن انتظمت بجريان محاولة الحفاظ على ذاكرة الثورة المصرية وعرض تفاصيل جريان الثورة وأبطالها الممثلين لشخصيات الناس الذي صنعوها ببسالة، وعاشوا بعد ذلك مرارة الاستيلاء عليها بالخداع، ومرارة محاولات محوها أمام عيونهم التي ستُقتلع إن حاولوا منع ذلك.

في هذا الحب، يلتقط القرش رجلاً وامرأة شديدَيْ الارتباط بواقعه، ويخلق صدفةَ لقائهما باختياره وضغطه على زر فتح صندوق قطة شرودنجر، لمعرفة النتيجة وعكسها بالتالي، حيث يعود الزمن إلى نفسه كاشفاً للقارئ، المصري بصورة خاصةٍ، واقعه، من خلال الواقع الافتراضي الذي عاشه في الرواية، وعرَض أمامَه مأساته، من دون تسمية مأساة العيش تحت عيون «الأخ الكبير» لجورج أورويل، وملهاة بطريرك ماركيز، وبتسمية الأكثر التصاقاً به: «أفندينا» الخديوي إسماعيل، وعبد الناصر الإشكالي في ديكتاتوريته بين الانقلاب والثورة، وبكونه فاتحة حكم العسكر، ومن ثم «الرئيس الخرف» مبارك، وديكتاتور الرواية الحالي الذي يبقى صورةً افتراضيةً بأفندينا الثاني وربما الثالث من أولاده وأحفاده، بسخرية القرش ربما وإشارته الرمزية التي يتقن قيادتها ويحرص على دقّتها في الرواية، إلى تابعيّة أفندينا، حيث انتهى هذا اللقب بانتهاء علاقة محمد علي باشا بالدولة العثمانية التي كان يعمل نائباً لها في مصر.

رشيد المحامي، النبيل الذي يعيش زواجاً فاشلاً، وسونهام السيدة الواضحة الخالية من ماكياج التصنع الاجتماعي، ابنة الطبقة الأعلى التي ترث الحدود الطبقية وتمارسها بالنسبة للزواج لا الحب، والتي تعيش علاقةً باردة جنسياً مع زوجها بسيادة الاحترام بينهما. يكتشفان معاناتهما المشتركة أولاً من ضيق المراقبة الخانقة التي يفرضها نظام «أفندينا»، في المستقبل بعد 40 سنة على ثورة 25 يناير 2011، بالقتلة الآليين والمحجوبين عن الرؤية وبذباب المراقبة الإلكتروني، وثانياً بانحدارهما من أبوين كانا من ضحايا نظام الاستبداد الذين خاضوا الثورة ببسالة وتمّ خداعهم من قبل العسكر الذين استولوا على مصر واستنزفوا مقدّراتها. وأمام ما يشهدان من خطورة استمرار النظام في تزييف حقائق الثورة ومحو أسماء الأماكن التي شهدتْها، وتغيير معالمها، لإحكام سيطرته، يقرّران إنشاء موقع إلكتروني سرّي يصدر من الخارج، على صورة متحف يجمع ذكريات «جمعة الغضب» التي حدثت في 25 يناير، وسقط بعدها بثلاثة أيام نظام مبارك. مع قيام رشيد بمساعدة سونهام في تحقيق مشروع علني هو إنشاء محلّها للأثريات، يضع القرش لافتتاحه مكانةً خاصة تتكرر فيها جمعة الغضب التي تقتلع «أفندينا»، بغير توقيت الـ54 سنةً من بداية حكمه عام 2013، وفق نظرية انتهاء حكم الديكتاتوريين برقم السنة التي ولدوا فيها، ويأخذ فيها أفندينا الرقم 54، حيث تجري الثورات بما لا تشتهي سفن المعارضين والمتوقعين.

وفي تحقيق هذين المشروعين من قبل هاتين الشخصيتين يُرسي القرش روايته، بتكوينها ضمن بنية يتسلسل فيها 40 فصلاً بأرقام من دون عناوين، بمنظومة سرد الراوي العليم، ويجري فيها الزمن من المستقبل عارضاً ما وصل إليه الماضي وعائداً لإحياء هذا الماضي بصورة مدهشة ومؤثرة، تتخللها قصص مشاركة المصريين بالخروج في جمعة الغضب، مثل قصة خروج والد سونهام القاضي المغتال بعدها محسن الرفاعي وزوجته الدكتورة أمل، ومواجهتهم للجيش:

«قال القاضي للضابط: (أنت ترى، العدد كبير، ويصعب صدّه إلا بثمن كبير من الدم، لا أظنك أنت أو قادتك مستعدين لتحمّله. فهل تظننا أعداء لكم؟). تكلم المستشار بهدوء، في جمل قصيرة كلماتها مُحكمة. صمت الضابط، وأنصت إلى المهيب الأنيق الحريص على التظاهر بالبدلة الكاملة، وعرّفه بمن تمشي بجواره، «زوجتي الدكتورة أمل، وأنا…»، فقاطعه: «المستشار محسن الرفاعي غني يا أفندم عن التعريف. كنت أحيانا أكلف بحراسة المحكمة. وشربت الشاي في مكتب سيادتك». قال القاضي للضابط إن الله شاء ألا يلتقيا إلا في ثورة، وقد تبادلا المواقع: «أنا في الشارع، وأنت صاحب القوة. وإن شاء الله تشرب الشاي في بيتي، (وغمز بعينه إلى المسدس) إن كتب الله لنا السلامة، ونجّانا من الموت»، فستر الضابط سلاحه، واستبشر القاضي وزوجته وصديقه. ورأى الضباط الصغار والجنود قائدهم يتبسط في كلامه مع رجل وقور، وبصحبته من يظنونها طبيبة، فهدأوا وسمعوا كلاما غير واضح في جهاز اللاسلكي، وأجاب القائد: «الأعداد كبيرة يا أفندم.. لا يا أفندم.. في منعهم مجزرة، وتدفق الشلال».

وفي هذه البنية تتجلّى حرفية القرش في تخليل روايته بالمسائل العميقة في حياة المجتمعات وجذور إعاقاتها مثلما يفعل بمعالجة قضايا الاستيلاء على ميراث النساء من قبل أقرب أقربائهن، في القضايا التي يُكلف بها ويتابعها المحامي رشيد، وتشكّل عامل تشويق في الرواية؛ كما تتجلّى قدرته الروائية في استخدام اللغة االفصحى الحياتية متداخلةً بالحوار المحكي الأقرب إلى الفصحى، مع تزويد لغته بمفاعيل سحرها كما يفسّر. وتتجلّى حرفية استخدامه الغني للأسماء وامتداد معانيها، مثلما يفعل مع اسم سونهام وأسماء قططها رانو وناي ونايان وابتكار ربطها بالتراث الموسيقي الفرعوني؛ وللرموز وضبطها بالموازين التي تحتاجها، من الميثولوجيا الفرعونية والإغريقية، وتعميق سبر أغوار شخصياته، مثلما يفعل مع شخصية الموديل العاري أم لبنى: «أسف رشيد، وطلب إلى سامي أن يبلغها اعتذاره. شرح له أن عمل الموديل أعمق من الجسد العاري الظاهر في اللوحات. هي لاعبة باليه مختلفة، تعبّر عن رشاقة الروح من وضع السكون، طيّعة بين يدي المدرب الفنان. لا تعمل إلا مطْمَئنة».

إضافة إلى إغناء القرش روايته، من دون استعراض، بالتراث وبالثقافة مثلما يفعل في دمج قصة وإيروتيكية قصيدة دوقلة المنبجي التراثية «يتيمة الدهر» بالفن التشكيلي المصري الحديث، وبواقع حياة أبطال الرواية، كما تتجلّى قدرتُه في توليد نبض الحياة في المكان ومسرح أحداث الثورة في ميادين وجسور وشوارع ومقاهي القاهرة، مع عرض تغيراتها الفعلية وتخيّل مَسخها المستقبلي. وهذا مع إطلاق الخيال لما يمكن للعلم الملوث على أيدي العلماء المرتزقة من مساعدة أنظمة الاستبداد في ابتكار أسلحة قتل المعارضين؛ ومدّ إغناء روايته إلى ما يحدث حوله ويتفاعل مع موضوعه مثل ثورة تونس وهروب ديكتاتورها، وشيطانية حزب الله في جر الخراب على بيروت.

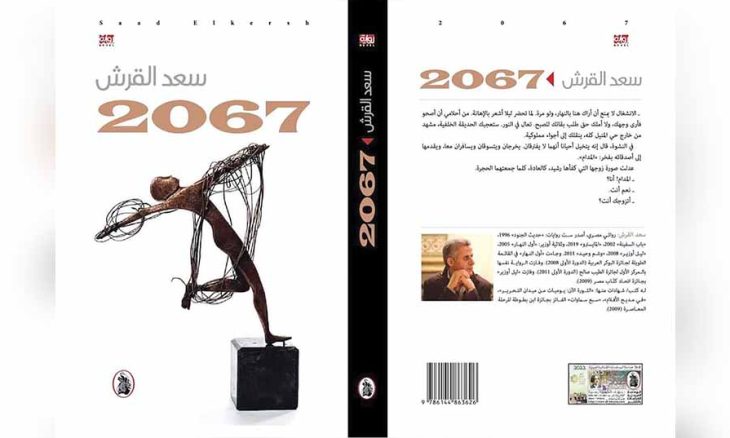

سعد القرش: «2067»

المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 2022

296 صفحة.