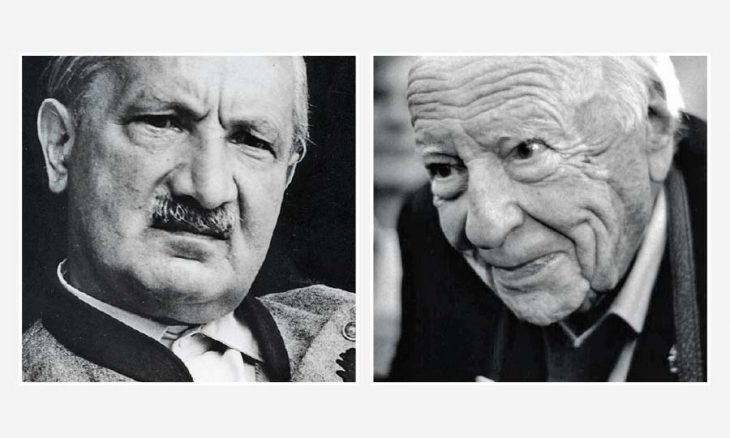

ينبغي أن نتفق، في البداية، على أن نشأة التأويل بوصفه منهجا أو طريقة للفهم، ارتبطت منذ البداية بالخطاب الديني، خصوصا بالكتاب المقدس، كما يُقر بذلك جل الباحثين والدارسين، إذ يمكن اعتبار القديس أوغسطين مصدر وملهم الهرمينوطيقا الأولى بالمعنى الحقيقي، كما يقول رائد الفلاسفة التأويليين الجدد مارتن هايدغر.

لقد كان لمجموعة من العوامل، كما يرى هؤلاء الباحثون، دور كبير في نشأة التأويل في أحضان الدين. من أهم هذه العوامل، الاعتقاد بوجود معنى يتخفى وراء المعنى الظاهر، والحاصل أن «الفهم» كان أصل التأويل، وغايته الكبرى.

ومع ظهور قانون النسبية، في العصر الحديث، بما يتبطنه من احتمالية ونزعة لا يقينية، ستصبح مسألة استدعاء المنهج التأويلي، من أجل قراءة وفهم النصوص كيفما كانت طبيعتها، خصوصا الأدبية منها، منطلق وغاية هذا المقال، مسألةً ملحةً؛ لكن هذه المرة، برؤية فلسفية جديدة، تمايزت بين فيلسوف وآخر، مثلما حصل مع هايدغر وغادامير. نفهم من ذلك أن التأويلية كفلسفة جديدة، وإن كانت مرتبطة ارتباطا، واثقا ووثيقا، بالقراءة والفهم، إلا أنها مع ذلك، ستركز على النص كذلك، باعتباره عالما مكتفيا بذاته، لا موضوعا للدراسة فقط، كما اعتقدت نظرية التلقي، في مناسبات عديدة، حيث ركزت على مدى حيوية القارئ، في تبديد العتامة، أو ما يسميه ريكور بفائض المعنى، أو المعنى المضاعف، تلك التي ـ أي العتامة – تجعل النص مّلبّدا بالشك والاحتمال، ومن ثم منفتحا على عدد، لا حصر له، من التأويلات. فكيف نظر كل من هايدغر وكادامير إلى التأويل بوصفه آلية جديدة للفهم؟

في هرمينوطيقا هايدغر

في كتابه «الأنطولوجيا، هرمينوطيقا الواقعانية» خلص هايدغر إلى أن التأويل، هو «تبيين» بالمعنى الأنطولوجي، وفهمٌ بالمعنى الفينومينولوجي. و»التبيين» هو تجلية وانكشاف (أليثيا بتعبير هايدغر) لكينونة هنا (الدزاين) من خلال ما يسميه هو بنفسه، بالوعي الثقافي لعصر ما. ولما كان الدزاين، هو تجلّ وتجدد مستمر للكينونة في العالم كل يوم، وفي الهُنا، فإنه ينبغي علينا أن ننظر إليه انطلاقا من الوعي الثقافي، الذي يتحدث فيه الدزاين عن نفسه في ذاك اليوم. هنا تحديدا، تكمن قيمة وأهمية هذا المنهج القديم/ الجديد، أي في انفتاحه على مناهج أخرى، سعيا وراء القبض على المعنى، وكذا مطاردته، أثناء ارتداده وانفلاته المستمر. هذه الارتدادات، هي التي آثر هايدغر وسمها بخاصية «الاستئناف الجذري» للدزاين الهرمينوطيقي (الأنطولوجيا هرمينوطيقا الواقعانية). وهذا السعي، في نظره دائما، لن يتحقق إلا بالانفتاح الهرمينوطيقي على الوعي التاريخي، والوعي الفلسفي، باعتبارهما طريقين سالكين للدزاين. يقول: «يتجلى امتلاك الذات في الـ»هنا» الخاص به بواسطة الدزاين، في الوعي التاريخي، في شكل كينونة الامتلاك ذاته المحدد سابقا، وفي الفلسفة، يتجلى في شكل كينونة محدِّدة لكينونة ـ دائما ـ كذلك» (نفسه).

إن القبض على كينونة الفهم، انطلاقا من الاشتغال الهرمينوطيقي، يستوجب، حسب هايدغر، يقظة فلسفية مؤسِّسَة «لإمكانية وطريقة قطعية، فيها يلاقي الدزاين نفسه». لذلك يتوجب على الهرمينوطيقا، يضيف هايدغر، «ألا تهدف إلى المعرفة فقط، بل إلى التعرف وجوديا، يعني أن تستف الكينونة. إنها تتكلم انطلاقا من حالة التبيين ولأجلها» (المصدر نفسه).

وتبقى خبرة النص الأدبي، حسب هايدغر دائما، خبرةً أولية خاضعة للسؤال الأنطولوجي، أكثر مما هي خبرة جمالية يستحكم فيها ما هو بلاغي بالأساس، لذلك كان هايدغر يُلحّ دائما، في فهمه وتأويله لهرمينوطيقا النص الشعري، على ضرورة النظر إليه، لا باعتباره خبرة جمالية، وإنما بوصفه خبرة أولية، قبل أن يكون جمالية؛ ذلك أن هذه الأخيرة، في نظره، «هي العنصر الذي يموت فيه الفن». هذا الكلام، لا يلغي البتة، مباحث الخبرة الجمالية، بالنسبة لهايدغر، بل إنه أراد فقط «أن يُعدل من فهمنا لها: بمعنى أنه لا يريدنا أن نفهم العمل الفني ابتداءً من الخبرة الذاتية القبلية والإحساسات الجمالية، سواء كانت خبرة متذوق أو مبدع، وإنما يريدنا أن نفهم الخبرة ابتداء من العمل الفني». والعمل الفني «إنما يمثل نفسه في وجوده الخاص» حسب هايدغر دائما.

الحقيقة والمنهج (بين التأويل والفهم عند كادامير)

في كتابه الشهير «الحقيقة والمنهج» يعتبر كادامير أن كل إنسان «كائن مؤول، تصله خيوط التواصل بالتراث، ليس عبر النص المكتوب فقط، بل عبر الذاكرة أيضا» وبذلك يصبح الإنسان، حسب كادامير دائما، كائنا مؤولا بالضرورة. وأما مسألة المناهج، كما طرحت في القرن العشرين، أي بمعناها العلموي، فإنها لا تعدو أن تكون مجرد وهم ليس إلا، لأنه ليس بالضرورة أن يوصل المنهج إلى حقيقة ما، التي هي في تفلّت مستمر أصلا. إن فكرة ارتباط الحقيقة بالمنهج، في العلوم الإنسانية، بالنسبة لكادامير، هي فكرة دوغمائية، لأنها تعد بوعود دوغمائية. فإذا كان المنهج، في العلوم الطبيعية، يضع الحقيقة أفقا له، فإنه يصبح، في نظر كادامير، مجرد ادعاء دوغمائي حين نطبقه على النصوص الأدبية مثلا، جريا وراء حقيقة وهمية. يقول «إن الوعي التأويلي الذي يجب أن يكون متنبها ويظل متنبها، يدرك أن ادعاء الفلسفة بالتفوق، في عصر العلم، إنما هو ضرب من الوهم والخيال. لكن على الرغم من أن إرادة الإنسان هي أكثر من كونها تكثيفا في نقدها لما حدث من قبل، إلى درجة أن تصبح وعيا طوباويا أو أخرويا، يريد الوعي التأويلي أن يتصدى لتلك الإرادة بشيء من حقيقة التذكر: أعني بما يزال قائما ويبقى حقيقيا أبدا» (المصدر نفسه).

لا ريب إذن، في أن هناك توترا بيّنا، بين ما نصبو إليه، والواقع الذي نعيش فيه، لذلك فإن مسألة انفتاح التأويلية على السياق السوسيو- ثقافي الذي أنتج العمل الأدبي، تبدو مسألة مفيدة وضرورية، بالنسبة لكادامير، ذلك «إن إعادة بناء الظروف التي وصل إلينا بها عمل ما من الماضي الذي كان متشكلا أصلا، أمر مهم بلا ريب لفهم هذا العمل» (المصدر نفسه). نفهم من ذلك، أن التأويلية، بالفهم والقصد الكاداميري، لا تعترف البتة بالصرامة والموضوعية العلميتين، في العلوم الإنسانية. وهي بذلك لا تتبنى «إلا النزر القليل من نظرية العلم الحديث مقارنة بما تتبناه من التراثات القديمة التي تقع في محيط الذاكرة» (التلمذة الفلسفية). إن الفلسفة التأويلية «لا تفهم نفسها موقعا مطلقا، بل طريقة في التجريب»(نفسه). ويبدو أن تلقي الشعر وتأويله، حسب كادامير «يتضمن علاقة حوارية من نوع فريد»؛ وإن هذا المخطط الأساسي للحوار، يفرز جدلا بين السؤال (أفق الانتظار Horizon d attend) والجواب (العمل الأدبي L œuvre litteraire). وهذا الجدل يقع في لب العملية الـتأويلية.

شاعر وكاتب مغربي