الترويج إلى ثقافة المُهادنة والبُعد عن الثوابت الوطنية والقومية ظاهرة بدأت مُبكراً وعملت السينما الممولة على انتشارها عبر المهرجانات والاحتفاليات العربية الأوروبية المشتركة والمدعومة لوجستياً من مؤسسات مالية كُبرى في الولايات المُتحدة الأمريكية ودول الغرب.

ولتسهيل مهمة الإقناع بالرؤى السياسية المُتضمنة في الأفلام المُختارة جرى اللعب على وتر الإرهاب، باعتباره الشبح الذي يُهدد أمن الدول والمُجتمعات ويجب التصدي له بقوة لحماية الأوطان والمواطنين من دماره الشامل وشره المُستطير.

لقد دأبت أمريكا وحلفاؤها على ترويع الدول والشعوب بوهم ذلك الإرهاب المُتربص بهم وعمدت إلى تسخير السينما لتغذية الشعور بالخوف، لتتمكن من تنفيذ أجندتها وإنجاز مخططاتها، وبالطبع وجدت من يعاونها في إفشاء الأنماط السينمائية ذات الأهداف المدروسة، فمن من بين الأفلام التي تم عرضها في عدة مهرجانات عربية ودولية فيلم «طنجة ـ بلجيكا» للمخرج فرانك فان ميشيل وبطولة فيليب بيتر، وكذلك فيلم «نافاكا ـ البوسنة» للمخرجة جاسمين دورا كوفيش، بطولة ألكسندر سيسكان وسيناد بازيك، والأخير تدور أحداثه حول مجموعة من السكان يعيشون في سراييفو خلال فترة الحرب، ورغم قسوة الحياة وصعوبتها يتعايشون مع الدمار والخوف المسيطر على المكان في ثبات شديد وإيمان مُطلق بوطنهم وأرضهم. الفيلم يصور مأساة المواطنين البسطاء ومعاناتهم مع الواقع في ظل القصف المتوالي على رؤوسهم بشكل يومي.

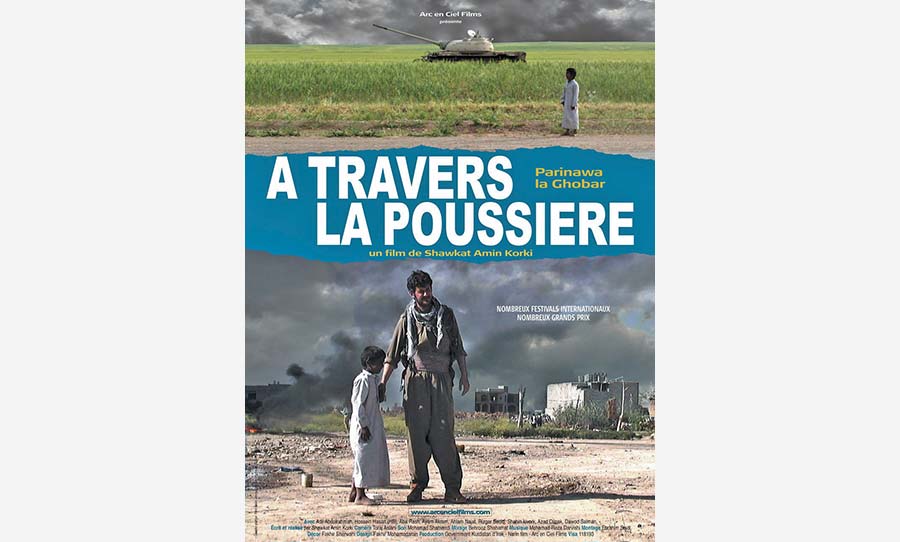

ومن بين الأفلام التي وصفت بالمُثيرة للجدل، حسب تعبير النقاد، فيلم «عبور التراب» إنتاج عراقي ـ كردستاني من إخراج المخرج شوكت أمين كوروكي. يتناول الفيلم وقائع الحرب الأمريكية على العراق في عام 2003 من خلال قصة طفل صغير عمره خمس سنوات يُدعى صدام، هذا الطفل يضل الطريق فتبدأ أسرته في البحث عنه، لكن تظل هناك مشكلة أساسية في رحلة البحث تتمثل في تخلي السكان عن الطفل وازدرائه بمجرد معرفة اسمه، وبينما يمر الطفل البريء بمراحل عديدة من التعذيب النفسي يتطوع أحد المواطنين بتسليمه للجنود الأمريكيين الذين يجدون فيه نذير شؤم فيُمعنون في إيذائه. وتتوالى الأحداث التراجيدية المُعتمة في عرض الصور السلبية والمخيفة على نحو يبعث الخوف والرعب في قلوب المشاهدين جراء ما تصنعه أمريكا من مؤامرات وحيل وألاعيب لإسقاط الأنظمة العربية غير الموالية، وهنا يتبين الهدف الحقيقي من تشجيع إنتاج مثل هذه الأفلام، والإنفاق عليها بوفرة وسخاء والدفع باليورو والدولار لإتمام عمليات التطويع والتركيع.

ورغم نوعية الأفلام المذكورة سلفاً وطبيعتها الدرامية وحرص بعض المؤسسات والمهرجانات العربية على عرضها، إلا أن هناك من يدعي تمسكه بالمبادئ القومية ودفاعه عن القضايا الكُبرى، وفي القلب منها القضية الفلسطينية في شيزوفرينيا مُخجلة. فمن يزعمون الولاء للمشروع العروبي القومي لم يكلفوا أنفسهم عناء التصدي لهذه الأفلام، ومنعها من المشاركة في المهرجانات التي تحمل الجنسية العربية وتضطلع بمهام التثقيف السياسي لحماية الشباب العربي من التأثر بالأفكار الأمريكية والغربية المعادية والمدسوسة في قصص الأفلام الروائية، ذات الحبكات الدرامية المصنوعة بمهارة ودراية وذكاء لضرب الثابت الوطني، وهدم المنظومة الفكرية للمفاهيم العربية القائمة على مبادئ الاستقلال والحرية ورفض الهيمنة وعودة زمن الاستعمار.

إن الأفلام الأمريكية لا تزال حتى هذه اللحظة ورغم شعارات المُقاطعة، تحتل موقع الصدارة في سوق التوزيع والعروض السينمائية في الدول العربية، التي صار لها وزن واعتبار في ميزان التثقيف السينمائي ورعاية المهرجانات، فهي تجعل الأولوية لنجوم هوليوود في كل المحافل وترصد أعظم الجوائز المالية لنجمات الصف الأول في السينما الأوروبية، حيث يُمثل حضورهن ومرورهن على السجادة الحمراء مقياساً للتحضر والتألق والنجاح، إذ لا يمكن لمهرجان عربي ناشئ الوصول إلى مستوى العالمية إلا بخطب ود السينما الأمريكية والأوروبية ومُغازلة نجومهما بالجوائز والتكريمات! وهنا تكمن الأزمة، حيث يطغى مبدأ النفعية على مبدأ الوطنية فتتبدد كل محاولات الاستقلال الثقافي السينمائي العربي في ظل تبعية بعض الدول، وحرصها على الاحتفاظ بالصداقة الأمريكية مهما بلغت الأزمات السياسية وعظمت خسائر التطبيع والهرولة.

كاتب مصري