هو عنوان قصّة قصيرة من 150 كلمة لفرج ياسين، أي صفحة واحدة، لكنّ فيها شرح لمكابدة شعب طوال عشرات أو مئات العقود من السنين، ومنشورة ضمن مجموعة الكاتب «واجهات برّاقة» عام 1995، أي في سنوات الحصار الاقتصادي، الذي أمات بسببه العالمُ أجمع، العراقيين جوعا، وربما كان سببَ اختيار فرج ياسين تجريب هذه الطريقة من القصّ، لئلا تتكلّف الجهة الطابعة مزيدا من الورق والحبر، فكلّ شيء صار في تلك السنين العجاف شحيحا ونادرا وثمينا للغاية.

قبل دراسة النصّ أروي لكم حادثة جرت في مدينتي في تسعينيات القرن الماضي، أي في زمن كتابة القصّة، عندما قام أحد الرفاق الحزبيّين بالسطو على جاره في الليل وقام بسرقة (ماطور) جهاز تبريد الهواء. في أثناء ذلك نسي اللصّ مسدّسه الحزبيّ على الأرض ـ كان حزب البعث الحاكم يجهّز أعضاءه بهذا السلاح مع بدلة زيتونيّة اللون يرتديها الرفيق وتكون له مثل جلد إضافيّ مختلف، ويمثّل هؤلاء قوّة رديفة للجيش والشرطة وقوى الأمن الداخلي، تشبه كثيرا الميليشيات التي ظهرت في البلاد بعد الغزو الأمريكي، بالإضافة إلى ميليشيات أخرى كفدائيي صدام وجيش القدس والجيش الشعبي وغيرها – وفي اليوم التالي أرسل الرفيق الحزبي، بعد أن انكشف أمره، إلى جاره يأمره أن يُعيد له السلاح، وأن لا يأتي على ذكر حادثة السطو وإلا فالويل له بعد الويل. اشترى الجار المسكين السكوت لأن فيه المنجى والخلاص. لاحظوا معي أن فرج ياسين قام بنقل هذه الحادثة إلى نصّ قصصيّ نقرأه على الورق، فإذا علمنا أن مدينتي تقع في أقصى الجنوب، وتبعد عن مدينة تكريت موطن الكاتب مئات الكيلومترات، علمنا أن أحداث النهب في العراق من قبل أفراد الحكومة كانت عامّة في جميع أنحائه، في الشمال والجنوب والغرب والشرق.

في قصة «هوان» يقوم «فزّاع» وابناؤه بسرقة الأبقار والشياه من أهل القرية ولا أحد بمقدوره الاعتراض، لأن العاقبة أكثر من شديدة: «قال (عرب) لـ(خلف النايم) عشية سرقة البقرة: إذا فتح أحد فمه ضدّ فزاع أو أحد أبنائه فإن كلّ بقرنا سوف يُسرق». هذا هو الحال، وليس لخلف النايم وعرب غير الشكوى، وقبول الظلم الفادح والضيم والجور والضرر. نحن ندعو هذا النوع من السرقة في الدارجة العراقيّة: «عينك عينك» أي أنها تتمّ أمام عين الشخص المسروق، وليس له أن يحتجّ، حتى لو بالإشارة أو الإيماءة، بل عليه أن يكون ممتنّا للسارق لأنه اكتفى بهذا المقدار من الظلم، وأن يتزلّفَ إليه كي يرضى عنه ويتركه في حاله. يقول الشاعر الكولومبي خوان مانويل روكا:

«بعد النهب، يحمل اللصوص في أيديهم باقة من الزهر».

السارقون في هذا الزمان يجيدون أفانين اللطافة، وهذه ميزة إضافيّة عصريّة لهم، فهم مهذّبون وأنيقون وينجزون أعمالهم علانيّة، وتوجّه عليهم كاميرات الصحافة والإعلام، وربما المعجبون أيضا. هل نقول إنهم نجوم هذا الزمان؟ نتابع القصة: «ومع أن خلف النايم يدرك هذه الحقيقة إلا أنه تساءل قائلا: نحن نعرف إذن أين ذهبت البقرة. فهتف عرب: نعم! قال خلف النايم، وغدا في الصباح، نجلس في الديوان ونتحدث عن سرقة البقرة، فإذا دخل فزّاع أو أحد أبنائه عمدنا إلى قطع الحديث. أليس كذلك؟ بلى، وسنضطر إلى افتعال موضوع آخر. ـ وهب أن فزاعا ناداكَ قائلا: يا عرب، لقد نسيتُ كيس التبغ في البيت وآمرك بإحضاره في الحال. ـ سأذهب وآتي به. ـ مع أنك تكره ذلك. ـ نعم سأقول لنفسي، افعل كما يفعل الآخرون يا عرب».

ونحن أيضا جميعا نقوم بهذا العمل بكلّ ما فيه من خزي وعيب وفضيحة. إننا نُظلم ونُقهر في كلّ وقت والسكوت دفّتنا، والسكوت مرفأنا؛ فهناك نجلس وعلى وجوهنا – نحن العرب، واسم بطل القصّة يحمل هذه الدلالة ـ علامات مرئيّة لعار تجهد حكوماتنا أن يكون غير مرئيّ، ولأنه غير مرئيّ لنا فنحن نشعر أحيانا بالرضا، وفي أوقات قليلة جدا ونادرة نشعر بالسعادة. إنه قدرنا الاستثنائيّ، قدرنا الخارج على المألوف، بين بقية الشعوب. المشهد الأخير من قصّة فرج ياسين فيه ألم ولوعة: «هرش (عرب) رقبته وخاصرته بأظفاره، ولم يلبث أن هبّ واقفا ودار حول نفسه. ثم أمسك بطرف دشداشته وانتزعها من جسده ونفضها ثلاثا وتربّع على الأرض، ثم بدأ بتفليتها (من القمل) مبتدئا من الأكمام».

يحفظ الكاتب الأرجنتيني خوليو كوتاثار هذا القول للوركا عن ظهر قلب: «لست أحدا… أنا مجرّد نبض يستشعر الأشياء بشكل مختلف» وكوتاثار مهتمّ به ويعدّه شعارا له. لا يكتفي القاصّ بالمعنى الظاهر للأشياء، بل يبحث عن مدلولاته في عصره، وعندما ينجح يكون هو المرجع في التاريخ لما يدور في وطنه من وقائع. المشهد الأخير في قصة فرج ياسين، لا وجود له في الواقع، لكنه من أعمال الخيال التي تتطلّبها الكتابة القصصيّة. تدعو الكاتبة سوزان لوهافر أستاذة الأدب الإنكليزي في الجامعة الأمريكيّة مثل هذا المشهد بالفجوة الوجوديّة، التي «تمثّل خندقا يُحيطُ بالقصّة ويعزلها عن العالم الواقعي، ويمكن تسمية هذه الفجوة بمعادل القصّة». لو أن الكاتب اكتفى بسرد الحادثة دون المقطع الأخير لما اختلف عنّي، عندما رويتُ لكم حادثة الرفيق الحزبي و(ماطور) مبرّدة الهواء، وربما كانت حكايتي أكثر تشويقا لأن فيها مسدّس وحزبٌ وبدلة زيتونيّة.

يختلف فنّ القصّ عن الحكي في أن الأول تصوير بينما يقوم الثاني على الإنشاء. في سبيل رسم لوحة لصفة الهوان التي يعيشها بطلا القصّة عرب وخلف النايم، ابتكر فرج ياسين هذا المشهد المسرحي، ولا نعرف في الحقيقة مصدره، لأن تفلية الثياب من القمل فعل يعود إلى زمان الاستعمار العثماني للبلاد، وربما في العهد الملكي أيضا، بعد أن توفّرت مستحضرات التنظيف والصابون بأنواعه في عراق اليوم، علما بأنها كانت توزّع في سنين الحصار الاقتصادي بالمجّان تقريبا على المواطنين. القصّة التي تفتقر إلى معادلها الموضوعي تخرج من خانة الأدب إلى أيّ جهة، عدا الفنّ القصصي، فهو الرمز الذي يتحوّل بواسطته بطل القصّة إلى ظلّ يتحرّك بخيلاء في ضمير الإنسان دائما وأبدا.

رغم التضييق على الحريّات في ما يتعلّق بالكتابة الأدبيّة والنشر في ذلك العهد، استطاع فرج ياسين تمرير هذا النصّ على الجهة الحكوميّة التي قامت بطبع المجموعة القصصيّة ونشرها، وهي دار الشؤون الثقافيّة، مع أن مغزى القصّة يشرح ثيمة مفادها أن السلطة في ذلك الزمان لا تختلف في شيء عن الاستعمار العثماني للبلاد، الذي دام أربعة قرون مظلمة. يمكننا اعتبار «هوان» نواة لتجربة الكاتب في القصّة القصيرة جدا، التي يحتاج نجاحها إلى خبرة القاصّ، أو تراكم الخبرة، إذا أردنا التعبير الصحيح. مع القدرة على الاختزال والمحافظة على الوهج السردي والرهان على إيصال المعنى الشامل إلى القارئ، تكون صنعة الفنّ القصصي اكتملت. قلنا في البدء إن الورق والحبر كان ثمينا في سنين الحصار على البلاد، والحقيقة أن كلّ شيء ثمين للغاية في جميع الأزمان. تفرّغ فرج ياسين منذ أكثر من عقدين لهذا النوع من القصّ، وظهرت له تُحفته الأدبيّة «قصص الخميس» التي يتشرّف كاتب السطور بالإشراف على إخراجها وطبعها وتوزيعها، وقامت دار الشؤون الثقافية هذا العام بإصدار طبعة ثانية لها ضمن الأعمال الكاملة للكاتب.

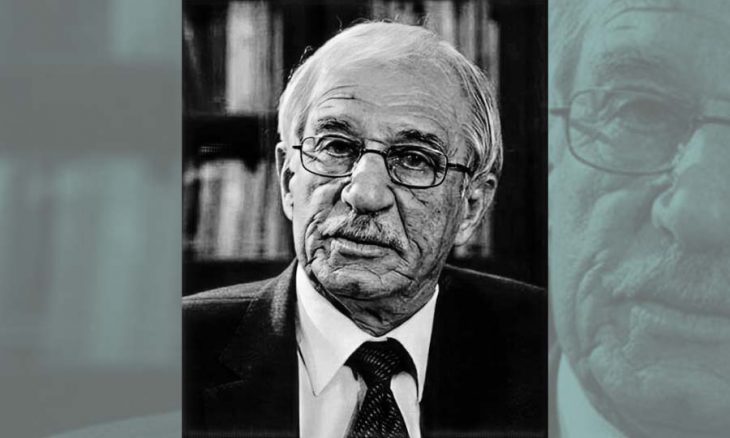

كاتب عراقي