عادي جدًّا أن تتناول رواية عراقية صادرة منذ فترة قريبة. لكن، غير العادي، أن ترصد هذه الرواية واقعاً سياسياً، قاتماً، ما زال يمضي في صيرورته. لأن علينا أن نستعد لجولة محفوفة بالمخاطر، داخل حقل ألغام، قد تنفجر تحت الأقدام في أي لحظة، فهناك متفجرات مدفونة تحت الأرض، مموهة، وغير واضحة للعيان، وليس لدينا خريطة توضح تقسيمة هذه الألغام. أضف إلى ذلك، أن تكون مواطناً غير عراقي، لا تعرف شيئاً، عن هوية الكاتب، ومرجعيته الدينية والسياسية: عربي، كردي، تركماني، فارسي، آشوري.. ديانته: مسلم، مسيحي، مانوي، أيزيدي.. طائفته، سني، شيعي. كاثوليكي، أرثوذكسي. سرياني.. أيدلوجيته: بعثي، شيوعي.. إلخ.

لا شك، في أننا سنعاين خليطاً مربكاً من بقايا حضارات، وعرقيات، وعقائد قديمة، وأقليات، جنباً إلى جنب، مع الانتماءات الحديثة، التي يلجأ إليها عدد كبير من المواطنين، كهوية سياسية، يحدد بها قناعاته الفكرية، أو تسلق اجتماعي على حساب النظرية، أو دفع للأذى، وتجنب للملاحقات الأمنية.

نحن بصدد قراءة حذرة، تحسباً للآراء التي قد يتم تمريرها عبر النص، والانحيازات التي سيكشف عنها الكاتب، مهما بالغ في طيها تحت هويته، خاصة الرواية العراقية المعاصرة، التي كتبت إثر هذه الكوارث، والحروب، والصراعات، التي عاشها هذا الشعب العظيم، وتحديداً، منذ نشوب الحرب العراقية/ الإيرانية. توابعها، وتداعياتها المهلكة على الشعبين.

بلد ما زالت تنفجر فيه القنابل، ويلعلع صوت الرصاص في كل مكان، وفي كل لحظة، بينما شؤونه كافة ما زالت تدار من خارجه، ومفاتيحه بيد الآخرين، حتى كتابة هذه السطور.

في رواية «ما تبقى من أوراق غجرية» للكاتب العراقي عمار الثويني نطالع عراق ما بعد صدام حسين، بصوت راوٍ موضوعي، غير متعصب سوى للحقيقة، متجرداً من كل التعقيدات السابقة، لا يحمل سوى إنسانيته، وهمومه القومية. وهو يرصد أحوال وطنه، باحثاً عن مخرج من هذا النفق المعتم، بعدما عاش تجربتين مثيرتين: الوجود داخل العراق، ومعاينة أحداثه الجسيمة، بما فيها التعرض للسجن، ثم الفرار إلى كندا كلاجئ سياسي، ومعاينة حال الغربة، كنموذج لكثير من العراقيين، الذين يعيشون في أرجاء العالم، نأياً بأنفسهم عن الغربة داخل الوطن.

الراوي، أو الشخص الأول الذي يحمل اسم مصطفى فاضل، ويتحدث بضمير المتكلم، وبلسان مواطن عراقي من الطبقة الوسطى، يستهل الرواية بلحظة عودته إلى وطنه، قادماً من مهجره، لقضاء إجازة طويلة بعدما تجاوز الخمسين من عمره، باحثاً عن الاستقرار، والزواج، بعد تجربتين سابقتين، فاشلتين، لينطلق بعدها في رسم حركة الحياة في المجتمع، الذي تركه وراءه، منذ سنوات بعيدة. وهو يصوّر كل ما يصادفه من تطورات وأحداث، راصداً بوعي ثوري تداعيات الحروب على العراق، وعنف الميليشيات الطائفية المسلحة، والأحزاب المدعومة خارجياً، تفشي الفساد، وبروز طبقة جديدة من القيادات التي تخدم أجندات خارجية، في رحلة تتبع لظواهر بدأت تتفاقم، وتصبح اعتيادية، من كثرة حدوثها. يلتقط ألاعيب مُدعي النضال، الذين أوهموا الحكام الجدد بتعرضهم للسجن، والتعذيب، والأمراض القاتلة، حقبة صدام حسين، وادعاء التصديق من قبل من بيدهم الأمر، لتقاسم التعويضات المالية التي ستصرف، عبر صفقات ملعونة يتم خلالها نهب أموال الدولة بوسائل وطنية!

يراوح الراوي بين الماضي والحاضر، يعود دائمًا إلى فترة صباه وشبابه، دراسته، فترة اعتقاله نتيجة وشاية من غريمه، طالب حقوق ينافسه في حب فتاة زميلة لهما بالكلية، حضور الأمن، وسحبه من وسط الطلبة أثناء انعقاد امتحان نهاية العام الدراسي، ليعرف في المقر، أنه متهم بالإساءة إلى السيد الرئيس، والتنكيت عليه. وهي تهمة عقوبتها الإعدام، «بينما من يكفر بربه يسجن ستة أشهر» حسبما يقول. يخرج بعد ثلاث سنوات بمعجزة، بينما كل من كانوا معتقلين معه، تم الحكم عليهم بالإعدام، هكذا بكلمة من قاضٍ ظالم، وبسبب تهمة تافهة، حتى لو كانت مؤكدة، وصحيحة، فهي لا تستحق أبداً هذا الإجرام. إن أقدار المواطن العربي، معلقة دائماً برضاء النظام، كل معارضة هي بمثابة تجديف وخيانة، وخروج على الإجماع المقهور طبعاً خاصة لو كان المعارض مثقفاً نقياً، لا يعرف النفاق، حتى صمته عن جرائم النظام، لا يشفع له، فما ظنك به لو كان مثقفاً ثورياً، يجهر بآرائه النقدية، معترضاً على الظلم والاستبداد. إنه تاريخ القهر والعذاب.

أنت في العراق. إذاً، أنت أمام سيرة الموت كتراث شعبي: الموت الطبيعي، الموت مرضاً، الموت كمداً، الموت تعذيباً، في السجون، ومقار الأمن، الموت على جبهات القتال، والحروب الهستيرية، الموت المجاني لتزيين صدر الزعيم بأوسمة وقلائد لانتصارات وهمية. ثم الاغتيالات الطائفية والموت على الهوية بعد عصر صدام حسين. الموت الذي يحصيه بطل الرواية، كثيمة لا فكاك منها، ويتعرض له في نهاية الرواية بثلاث رصاصات، اثنتان في كتفه والثالثة في عموده الفقري، أسلمته لشلل شبه تام. وذلك نتيجة وقوفه ضد فساد اللصوص الجدد.

الموت الذي لا يستطيع المبدع العراقي الإفلات من سيرته، إذا أراد أن يكتب عن تاريخه المعاصر. ربما كان في الحديث عنه نوع من المقاومة اللاشعورية، للتخلص من مطاردته الكابوسية، وسيطرته على الذاكرة. إنه يباغت بطل الرواية دائماً، في أثناء أزمات الشك، وتشتت الذات، يسرده في مونولوجات معذبة، يذكر الأسماء، والأسباب، يستعيد الوقائع متألماً. حتى الموتى الصغار، أصدقاء طفولته، وزملاء الدراسة. يستعيد وقائع رحيلهم عن العالم، أضف إليهم المخطوفين، المحسوبين في عداد الموتى، والفقراء الذين تنتزع أعضاؤهم البشرية، من دون علمهم، عند دخولهم المستشفيات، لبيعها للمرضى الأغنياء، حتى أعضاء الموتى في القبور، لم تسلم من تجار الأعضاء البشرية.

إنه الموت مرتين. حياة تبدو لديه بلا جدوى، كل ما فيها تافه، وضئيل، لا شيء يدعو إلى التفاؤل. فهو يذكرنا بأوديسيوس وهو يزور العالم السفلي أثناء عودته إلى إيثاكا، يستحضر أشباح الموتى، بعد أن قدم قرباناً، على هيئة كبش أسود. هذا ما كان يفعله مصطفى فاضل، أثناء رحلة العودة بالطائرة، من دون تقديم قرابين إلى هاديس، إله العالم السفلي، أو إلى غيره من الآلهة كما في «الأوديسا». كل ما هناك، أننا نتابع ذاكرة تنزف ألماً، ذاتاً مرهقة بهويتها، تعاني من التوترات الفكرية، وتبحث عن صياغات دقيقة للأسئلة المشتعلة، أمام تابوت لشخص عراقي ميت، أحضره ذووه معهم على الطائرة، لدفنه في ثرى وطنه. لا يجد الراوي سوى عالم مهلهل، كل الأشياء تبعث على الحيرة، فلا توجد إجابات شافية. بل تتصاعد الشكوك عند التفكير فيما جرى: ما الذي جرى؟ كيف جرى؟ ولماذا؟

إن إماطة اللثام، هنا، عمَّا جرى، قد تزرع قنابل جديدة، أشد فتكاً، في هذه التربة المنهكة. فليس بمستعصٍ على المراقبين، ملاحظة تأثير الحقبة الماضية في الحاضر وفي المستقبل أيضاً. ريثما يتبلور في الأفق، عراق جديد، بلا جراح، متعافياً من تشوهات الماضي، والحاضر، ماضياً في مسارات جديدة، بوتيرة أخف، وأكثر هدوءاً، من خلال قطيعة تاريخية مع ما جرى.

في هذا الإطار أيضاً، ينتبه السارد/ الشاهد، إلى ظاهرة جديدة، وهي سطوة العشائر، التي تتفوق على كل السلطات في حسم الأمور عن طريق المجالس العرفية، في المعاملات، وفرض التعويضات، والتواجد كبديل شعبي لفض المنازعات بين الخصوم. يلتقط بعدها إحدى السير الحزينة، سيرة «شلتاغ» عامل المزرعة لدى شقيقه، تلك المزرعة التي اشتراها بحصيلة عمله في الخارج. شلتاغ غريب الأطوار، زوج الغجرية الحسناء، ووالد الفتاة الحسناء، الذي يحمل على أكتافه رواية منفردة، مشحونة بالإثارة، والأحداث الفريدة. رجل من أصول متواضعة، أتى من مدينة الكوت البعيدة، ليستقر مع والدته العجوز، بالقرب من بغداد، لم يترك عملاً لم يمارسه: عمل أجيراً، ودلالاً في سوق السمك، إذا جاء أحدهم بصيد، نادى بأعلى صوته، فاتحاً مزاداً لمن يشتري بأعلى سعر، مقابل نقود قليلة يدفعها البائع إليه. انخرط أيضاً في عمل غريب، منادياً، في وسط السوق، أثناء تشييع الجنائز بصوته الجهوري، لتنبيه الناس كي يتركوا ما بأيديهم ويسيروا خلف النعش. كان نشيطاً، خدوماً، وشجاعاً، وقف بقوة ضد ممارسات الفساد والغش والجشع لدى تجار السوق، الذين لم يرحموا أحداً، ولم يهتموا بالجوع الذي ضرب البلاد، ما عرضه للعداء والمضايقات، والتهديد بالترحيل إلى الكوت مرة أخرى. زوجته الأولى، أم ابنه، توفيت إثر لدغة أفعى في المزرعة، تاركة له الصبي الصغير.

يتزوج بعدها بالغجربة الحسناء، التي تقاسمه روايته الفريدة. هي أيضاً لها حكايتها التي يضفرها الرواي داخل العمل، ولا تقل إثارة عن بقية الأحداث، شلتاغ وزوجته وابنته منها يمثلون رواية أخرى داخل الرواية، الغجر في كل العالم طائفة منعزلة، تعيش على هامش المكان، لهم طقوسهم وأسرارهم، ويعملون في مهن تخصهم، من بينها الجنس والسرقة وألعاب القمار، تتمتع نساؤهن بالحسن والجمال، ما يجعلهن هدفاً للمطامع الشهوانية. لكن هذه السيدة الغجرية تعيش حياة محترمة، تربي ابن شلتاغ من زوجته المتوفاة كأنه ابنها، تنجب ابنة فاتنة الجمال، تربيها تربية حسنة، تصلي وتصوم، وتتمتع بالأخلاق الحميدة، لكن هذه الفضائل لا تشفع للبنت، بسبب تنمر المجتمع، بدءاً من الطالبات والمدرسات، اللواتي كن يلقبنها بـ«الكاولية» و«بنت العاهرة». كانت الفتاة تتمنى مواصلة التعليم، لتصبح مُدرسة، ولكن هذا الحلم بدا مستحيلاً، فهي ستخوض حرباَ مع المجتمع، ولن يرحب بها أحد في نهاية الأمر للعمل في مؤسسة تربوية. لكن الخبر المفرح أنها ستصبح زوجة بطل الرواية، وهي التي ستضع كلمة النهاية لهذا العمل، بنوع من الحكمة، وتقدير المسؤولية، في مفاجأة روائية مبتكرة، ومريحة سردياً.

إن الراوي/ الراصد، يبرز هنا، التناقضات في المنظومة الأخلاقية، شلتاغ وامرأته من أصول متواضعة، لكنهما يتمتعان باستقامة ونقاء الضمير، على عكس أبناء كبار العائلات، وأصحاب المناصب الرفيعة. يذكر الراوي استشهاد ابن شلتاغ في الموصل، بعد صراع ضارٍ مع تنظيم داعش، عندما كان الشاب مجنداً ضمن الألوية الأولى التي تصدت للتنظيم، استقبل الرجل جثة ابنه برباطة جأش، مكتفياً بكلمة: «الحمد لله، هو من أعطى، وهو من يأخذ». بينما زوجته الغجرية، التي قامت بتربية الشاب كأنه ابنها فقد شعرت بالصدمة الشديدة، والحزن، وأخذت تصرخ بأعلى صوتها هي وابنتها التي فقدت أخاها الوحيد، وراحت تعيّر النساء والرجال: «الكاولية ربت ابناً شهيداَ أشرف من كل أبناء السياسيين الذين ينعمون بخيرات العراق المسروقة في القمار والشرب وممارسة كل ضروب المحرمات». بعدها يرفض الزوج المعدم المال المقدم إليه من رجال الدين. قائلًا: «إن ابنه ليس بضاعة تباع وتشترى». كما يفضح المسؤول الكبير، الذي كان يريد الزواج المؤقت بابنته الحسناء. متعمداً أن يكون ذلك على رؤوس الأشهاد. لقد نجح الكاتب من خلال إبراز هذه المواقف، وتسجيلها بدقة، أن ينقل إلينا صورة حية للزمن الجديد، والسلطة الجديدة، وتقلبات منظومة القيم، بما يذكرنا بمقولة الكاتب النمساوي هرمان بلوخ: «الرواية التي لا تشكل إضافة معرفية للقارئ، هي رواية بلا أخلاق».

ربما كانت تلك المقولة هي أهم ميزات هذا العمل الحافل بالأحداث، والشخصيات والموضوعات المثيرة، كالديكتاتورية، والحروب، الصراع على السلطة، السجون والتعذيب، الوشايات والغدر. الحب، الجنس، الغيرة، الزواج، الطلاق، اللجوء إلى دول العالم هرباً من الدمار، تعدد الطوائف، الفساد، الإرهاب الديني، والسياسي، والطائفي. إلى آخر تلك العناصر التي توفر النجاح لأي عمل فني، أو أدبي، وتنجو به من الفشل. ولنتذكر معاً عمالقة السرد في أمريكا اللاتينية، ماركيز ورفاقه، أمثال ماريو فارغاس يوسا، خوليو كورتاثار، كارلوس فوينتس، أليخو كاربنتير، ماربو بينديتي، وآخرين. كيف صاروا سادة الرواية العالمية المعاصرة بربع هذه العناصر؟

فقط، لأنهم دمجوا الجمالي في السياسي، وأتقنوا صنعة الرواية بمهارة غير مسبوقة، ضمنت الخلود والبقاء لأعمالهم، مطورين منظومة السرد، بعد شحنها بدفقات شعرية، ولغة رفيعة لا تنسى. وحذف كل ما لا ضرورة له، وعدم تكرار للأحداث، والبعد عن آفة الترهل، فالسهو، والحشو، والنسيان، غير وارد في هذه الأعمال الكبرى، بالغة الإحكام والدقة، التي دونوا من خلالها تاريخ القارة، وفضحوا مستبديها إلى الأبد، بما يذكرنا بمقولة العظيم إدوارد سعيد: «من هنا كان تصويري للمثقف كمنفي، وهامشي، وهاوٍ، وخالق لغة، يحاول قول الحق للسلطة».

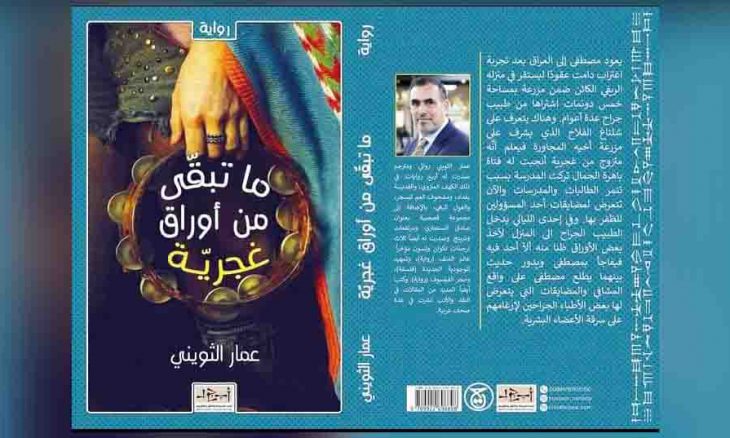

عمار الثويني: «ما تبقى من أوراق غجرية»

مؤسسة أبجد، بابل 2023

301 صفحة.