في أبريل/نيسان 2010 وَجَّهَــتْ لي قناةُ (دويتـشه فـيله) دعوةً للمشاركة في مناظرة تلفزيونية، بيني وبين كاتبة ألمانية، موضوعُها (الكتابة للطفل)، وخلال جولتي في سوق تجاري في برلين، لفت نظري متجرٌ للعطور، فتقدمتُ من صاحبته، وطلبتُ منها أرقى ما لديها، وأنا ليس من عادتي أنْ أستعملَها بتاتا، لكنْ، ربَّما استهوتني البائعةُ برقــتِها ونظرتِها إليَّ! اِبتسمتْ قائلةً: أتريدُ عطرَ (باتريك سوسكيند) الذي يفضله الرجال، لكنه غالٍ جدا، أم آخرَ أرخصَ مـنه سِعْــرا، لـكـنـه أقـلُّ فاعـلـيةً وجاذبيةً؟ وبما أنَّ إدارةَ القناةِ أجزلتْ لي العطاءَ، أجبتها فورا: لا عليكِ، أريني عطرَ باتريك! وبحافز الفضول سألتها متعجــبا:

ـ ومن هو باتــريك سوسكــيــنــد؟!

ـ إنه روائي ألماني، سُمٍّي باسمه هذا العطرُ!

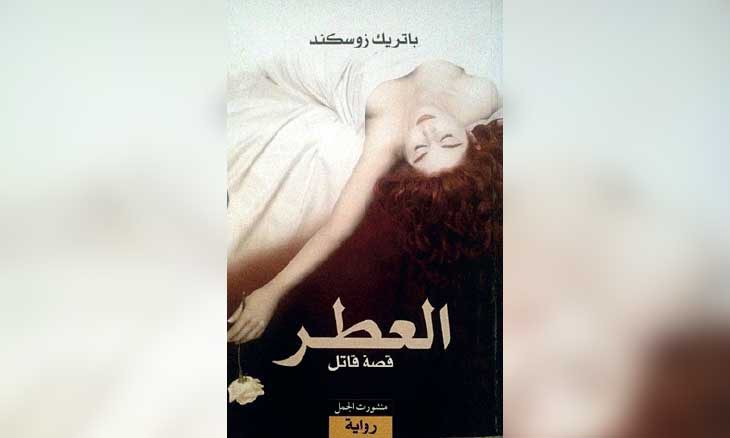

اِستغربتُ أنْ يسمى العطرُ باسم كاتبٍ، وهذا ليس غريبا عن الأوروبيين والأمريكيين، فكثيرا ما تجد مواد تجميلية، وطوابعَ بريديةً، بل ملابسَ تحمل اسمَ أو صورةَ كاتــبٍ أو فـــنانٍ! ويــقــال إنَّ روايــةَ «العــطر» من الــروايات الــرائــدة الــتي شهــدتها ألمانيا في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، واليتيمة في رصيــد الــكــاتــب، كما يعــدُّونها في طــلــيـعة (ما بعـد الحداثة)! ورغم أنَّها روايةٌ ذاتُ رؤيةٍ ذاتـيةٍ فرديةٍ، أي لـيــستْ صورةً عـامةً للــمجــتــمع، فــإنَّ

النقاد اعتبروها روايةً تاريخيةً، لأنها تجسد النفس المضطربة لكل شعوب أوروبا، الناتجة عن تأثير الحروب العالمية، وما أسفرتْ عنه من دمار بشري وعمراني وحضاري وثقافي واجتماعي. ويقال إنها تزامنتْ مع ظهور جُملةٍ من رواياتٍ عالميةٍ، أثَّرتْ بشكلٍ أو بآخرَ في الكاتب، مثل «اسمُ الوردة» لأمبرتو أيكو و»القصة التي لا تنتهي» لمايكل إنــدي، وروايات إيزابيل الليندي. ولا أحد من النقاد والأدباء، كان يخطر في باله أنَّ شخصيةَ الكاتب باتريك، مثلما عَــرَفوها وخَبَروها، ستُـفْــرز هذه الروايةَ، لأنَّ شخصيتَهُ مَرِنةٌ، طَيِّعةٌ، مسالمةٌ، وثـقافته لا تــتجاوز (عِــلْـمَ التاريخ)، فَضْلا عن أنَّ عناوين أعماله الأدبية، لا توحي بأيِّ عُــنْــفٍ، مثــل «الــعــطر» و»الحمامة» و»قــصة السيد السمر».. وكانــتْ أطــروحــتُـــهُ الجــامعــيةُ تــتــنــاول الــكــاتــبَ الساخرَ جورج برنارد شو!

لكنَّ القارئَ، ما أنْ يجتاز عتبةَ النص، حتى تصدمه مشاهدُ عنيفةٌ، وصراعاتٌ نفسيةٌ، لا نهايةَ لها، يتحوَّل فيها العطرُ الْجاذبُ، إلى سُــمٍّ قاتــلٍ. وهذا يُبْرِز أنَّ صُدورَ شخصياته تمورُ بما لا تعكسه سلوكاتُه المُـتَّــزنةُ، وأولُها بطله المحوري (غْرينويلْ).. ويبدو لي أنَّ هذا البطلَ، فعلا، شخصٌ حــقــيــقيٌّ، عــاش في باريس في القرنِ الثامِنَ عشرَ، وأنَّ الكاتبَ باتريك استهوتْه حياته المدهشة، عندما كان طالبا في الكلية، فبقي عالقا بذهنه، إلى أنْ سرد سيرتَهُ الذاتيةَ في شكلٍ (روائيٍّ)!

وما يجعلني أُجازِفُ بهذا الـتـقـيـيـم، فأربط بين التاريخ والسير الذاتي، أولا، تحديد سِنِّهِ من 17 يوليو/تموز 1738 إلى ليلة 25-26 يونيو/حزيران 1767. وثانيا، توظيفه لتقاليد أوروبا العريقة، ودور الشخصيات المناهضة، التي وجدتْ نفسَها على هامش المجتمع، فكانتْ تخلخله بحركاتها الجريئة، التي سردها بالتفصيل الكاتبُ فيكتور هوغو في روايتـه «البؤساء» و»أحْــدب نوتَرْدامْ» الطفل اللقيط، القبيح المنظر، مثل بطل «العطر». وفي هذه الحـقـبة، كانتْ باريس من أكــثــر الــمــدن كـثافةً سكانيةً في أوروبا، تنتشر في شوارعها سحابةٌ من أدخنةِ النفاياتِ، ومواد الطهي والتزيين، كالأعشاب والعطور والتوابل وجلود وأعضاء الحيوانات والحشرات، يستعملها العشابون والمشعوذون في التداوي من الأمراضِ، وفي ما يُسَمَّى بالسحر، وما زالتْ بها ـ حاليا ـ متاحفُ (الجماجم) تحت الأرض، يزورها السـيَّاح، لحدِّ أنْ أطلق عميد الأدب العربي طه حسين على باريس: (عاصمةَ الجنِّ والملائكةِ). أما ســيــرة (غرينويل) في هــذه الرواية، فيمكن تــقســيــمُها إلى أربع مراحِـلَ رئيسيةٍ: طفولته، تربيته، حرفته، وفاته، بالإضافة إلى أنَّ الروايةَ (فريدةٌ، لا نظيرَ لها) تـطرحُ قضيةً غريبةً، وهي كذلك (الوحيدةُ) في أعمال الكاتبِ الروائيةِ، أي لم يكُنْ متعوِّدا على كتابةِ الروايةِ، أو السيرةِ الذاتيةِ.

يسِمُ الكاتبُ شخصيتَهُ (جان بابـتــيــست غــريــنويل) بـ(بطل الظلام) لأنه وُلِد في كوخ مظلمٍ، ونَــتِــنٍ، في سوق السمكِ في باريس عام 1738 و(القابلة المُوِّلِّدة) التي وَلَّــدَتْــهُ، لم تستطعْ أنْ تظلَّ إلى جانبه، تَعْـتـني به وترعاهُ، إلا دَقائقَ مَعْدوداتٍ، فسرعانَ ما تخلَّتْ عنه، لأنه (ممسوس بالشيطان)! ولكي تتخلص منه أمه، ألقتْ به تحت الطاولةِ، التي تعرض عليها السمك، مثلما تُـلـقي النفايةَ في برميلٍ، وتركته عاريا، يتخبط في صندوق القمامة، ليَلْقى حَــتْــفَه كأطفالِها السابقين، الذين خنقتهمُ الروائحُ الكريهةُ المنبعثةُ من النفايات. لكنَّهُ صمد طويلا، وتـشبَّث بالحياة، ثم أطلق صيحاتٍ وصرخاتٍ قويةً، فأقدم المــتــبــضعــون عــلى إنــقــاذه، وجَــرِّ أمِّه الــتي فــرَّطتْ فــيهِ، وعَرَّضتْ حياتَهُ للموت، إلى ساحة الإعدام!

أمَّا الطفلُ، فقد سُـلِّم إلى الأم الحاضنة (جيلارد) التي تتبنى اليتامى والمشردين في بيتها، مُقابلَ أجرٍ من بلدية المدينة، فعمَّدته وسمَّـته (غــريــنويل).. غـــيرَ أنَّ الكلَّ كان متهيِّبا متوجِّسا منه، لأنه ما أنْ يشعر بأحدٍ يدنو منه، أو يمر بجانبه، حتى يجذب سبَّابتَهُ بسرعةٍ ليشُّمَّها، فحاسةُ شمِّــهِ قويةٌ، ووسيلـتُهُ الوحيدةُ التي تُخَوِّل له التواصلَ مع محيطه. ويقال إنه بهذه الحاسة، كان يكـتـشف العالم، فيلتقط الروائحَ المختلفة، من هنا وهناك، ليميز بين الإنسان والحيوان والنبات والأشياء المختلفة، ولو على مسافةٍ طويلةٍ! ولم تهــنـأ (جـيلارد) معه، حتى بلغ من العمر ثـلاثـةَ عـشرَ ربيعًا، فباعته إلى دَبَّاغ، يسمَّى (غْريمالْ) ليستــفـيد من حاسةِ شَمِّه في دباغة الجلود بالأصباغ الفاقعةِ. وعلى يديه، سيكــتسب طريقةَ (تجانس الروائح) ويتـعلَّـم كيف يلتقطها بعـملية (التقطير) ليحقــق أسطورةَ (العطر المــثالي)، أو (عطر الملائكة) الذي تــضمنــتــه أشعار وروايات الأدباء القدامى في علاقاتهم الحميمية مع عشيقاتهم، كروميو وجولييت، وعمرو وبثينة.. ثم يرسله معلمه إلى مدينة (غْراسْ) لينمي مهارته عند أكبر العطارين في العالم، ومن خبراته الغنية، يدرك سرَّ الحفاظ على الروائح الطيبة، عبر طريقة (التَّــشريب) أي عملية استخلاص المواد الأولية الطبيعية من الورد والزهر وسائر النباتات، مثلما نرى حاليا في المدن الأندلسية والعربية العتيقة (فاس وتطوان، ونابل في تونس، ودمشق والقدس) لكنَّ غريمال، ذهب بعيدا في عمله، إذ اعــتــمد هذه التقنيةَ في المواد المستخلصة من أجسام الحيوانات والبشر! وبالصدفة، سيَهْـديهِ شَمُّهُ إلى فـتـاةٍ فاكهانيةٍ جميلةٍ، تـبــيع الدُّرَّاق (الخَوْخ).. يلـتـقي بها أثـناء تسوُّقِهِ، فـيهيم عشقًا وحُبًّا بها، وعندما يـنفـرد بها، ويحاول أنْ يُطَوِّقَها بــيديه، تــفــقــد وعــيَها، ثم تموت، إثْــرَ معانقـته لها بلا إرادته! وبوفاتها المفاجئة، يُدرك أنَّ رائحتَها الزكية، توارتْ تماما، وعــوَّضتْها رائحةٌ خاصةٌ، ما دفعه إلى التمييز بين رائحة الحياة ورائحة الموت. فأصبح يلاحق الفتياتِ الجميلاتِ، ليقصَّ شعورَهنَّ، ويـنـفِّــذَ هذا الإجراءَ على أجسادهنَّ الطريةِ الناعمةِ، ليحصل على (التطعيم المثالي) الذي شهد إقبالا كبيرا للزبائن، وذاعتْ شهرتُهُ في كل المدن الفرنسية!

ولم يكتف بصناعة العطر، إنما تجاوز هذه العمليةَ إلى (صناعة الألبسة المعطَّرة) لحدِّ أنْ غدا الكلُّ يفتخر بارتدائها، بصفتها صديقة البيئة، التي كانتْ ملوثةً، قبل ظهور غـرينويل. وبدت (مئةُ ألفِ رائحةٍ عديمةِ القيمةِ، أمام رائحته الواحدة، التي عدَّها كلُّ أربابِ ورشاتِ ومصانع العطور، المبدأَ الأَعلى لينظموا أنفسهم على مثالها)، أي أنَّ غرينويل، هذا الشخص، المنبوذ، البشع المظهر، البطيء الكلام، اِبتكر لهم نموذجا مثاليّا للعطر، الذي يُريحهم ويــزيــنهــم. وما علموا أنهم يدفعــون ثمنا باهـظا، مــقــابلَ كل ذلك، ألا وهو بناتُهُمْ! وغـالـبـا ما كــانتِ الـفـتــياتُ اللائي يشعرن بنوايا غـرينويل السيئة، يحــاولــن الهروبَ، فـيـبادر إلى قـتـلهن ليستغل روائحهــنَّ، قبل أنْ تـفـتُـر أجسادُهنَّ، ويسري في أطرافهن خَدَرُ الموت، ويتـركهـنَّ عارياتٍ وصُلْعًا في قَــبْو الورشة! إنَّ سلسلةَ جرائم القتل، أوقعتِ السكانَ في دوامةٍ من الخوف والرُّعب، ودفعـتْ بالشرطة إلى الحذر، فأرسلوا أعينَهُمْ في كلِّ أنحاء المدينة. ومِمَّا حيَّرَهم وأقلقهم، هو أن هذه الجرائمَ غامضةٌ، لا تخلِّف وراءَها أثــرا بيِّنا، يدلهم على الجاني؛ فاللواتي قُتلن، جميعهـن في العمر نفسه تقريبا، ومن ذوات الشعور الدَّاكنة، ولم يخضعن لممارسات جنسية، إذ كنَّ أبكارا (لم يَطْمِثْهُــنَّ إنسٌ ولا جانٌّ) ولا تعرَّضن للسرقة!

ولكي لا يشكوا في غـريـنـويـل، لاذ بالفرار، ولجأ إلى كهفٍ في قمةِ جبلٍ، قضى فيه سبعَ سنواتٍ، لكنْ، بعد هذه السنواتِ التي أمضاها في الكهف، لاحظ أنَّ رائحته نتنة، تزكم أنفَه، وتغشي عينيه، فانتبه من غـفلــته مرعوبا مذعورا، يزحف دون وعْيٍ منه، عائدًا إلى المدينة، ظنّا منه أنَّ غيابه الطويل عنها، أتـلف جرائمَ الماضي، وأسرَّ في نفسه أنَّ النسيانَ، حَتْما، طواها ولفَّها، وما كاد يطل على المدينة، حتى ألقي القبضُ عليه، وأدين في 17 أبريل 1766! وطـبْـقا لـفـظاعة أفعــاله، تــقــرر تعـليـقه عــلى صليب خشبي، وتحطيم عظامه بقضيب حديدي سميك، على مرأى أولياء الضحايا. ولحظة تنفيذ الحكم بالإعدام، قال آخرَ كـلمته، ذكَّر فيها الحاضرين بصناعته لـ(العطر المثالي) الذي أنقــذهم من الأمراض الفتاكة والعاهات المزمنة، ما جعلهم يشعرون بالندم، فيتعاطفون معه، بحجة أنَّ هذا المبتكرَ من المستحيل أنْ يكون هو القاتل. وتحول تنفيذ الإعدام إلى صانع العطور البريء (دومينيك درو) مكانه، بعد العثور في ورشته على ملابس وشعور الفتيات، اللواتي دفــنها غرينويل هناك!

يـمـثل كتابُ «العــطر» بحــثا تاريخيا، وتجربة شخصية للكاتب في فرنسا، إذ يتـزامن مع اكتشاف الجسد، وما يحمله من رموز وإيحاءات بشكله الانسيابي، ومع ظهور الحسية الحديثة (الصحة، النظافة، سلامة الجسم والنفس والعقل، العلاج بالروائح، وما إلى ذلك). وعند المقارنة، بـدا لي أنَّ هذه الروايةَ، أو السيرةَ الذاتيةَ، مستوحاةٌ من الكتابة التاريخية للكاتب آلان كوربين، التي تضمَّنَها كتاباهُ «الطاعون وعطر الزهور» و»الروائح الكريهة والنرجسية».. يصور فيهما رائحة باريس الكريهة، ويرى أنَّ الرائحةَ هي بنية اجتماعية، من البنى الأساسية في المجتمعات كافة، القديمة والحديثة، الحضرية والبدوية.. فالشريحة الغنية، تبتكر عطورا لتُواري رائحتَها، ولتوجد تواصلا جيدا بالآخرين، بينما الهَــشَّة، لا تستطيع حمايةَ نفسها من المرض، الذي ينقل العدوى عبر الرائحة الكريهة!

والـبـناء الروائي أو السيــري، يــنهــض على الشكــل الهرمي، الــذي عُرِفتْ به الحكايةُ والقصةُ قديما، إذ ينطلق من البداية، إلى الأزمة، ليصل إلى النهاية أو البديل. ويحدد لعمله زمانا لولادة الشخصية الــمحــورية، وزمانًا لأحــداثها الــرئيســية (17 يوليو 1738 ـ 25-26 يونيو1767) ومكانًا لوقائعها (باريس، غراس…) لأنَّ ما يهمه، كمؤرخ، هو المحتوى الفكري، والتحليل الاجتماعي للشخصية، وليس الشكل الفني.

كاتب من المغرب